1987年4月18日,天津《今晚報》開始連載小說《荷花女》。該小說由天津作家魏錫林創作,一共11萬字,報紙連載了56天。期間,天津的陳秀琴老人兩次去報社交涉,要求停止連載,理由是小說故意歪曲并捏造事實,有損她和她女兒的名譽。報社的答複是:“如果你們有意見,可寫一篇有關荷花女生平的真實情況,我們可同時在《今晚報》上刊登。”

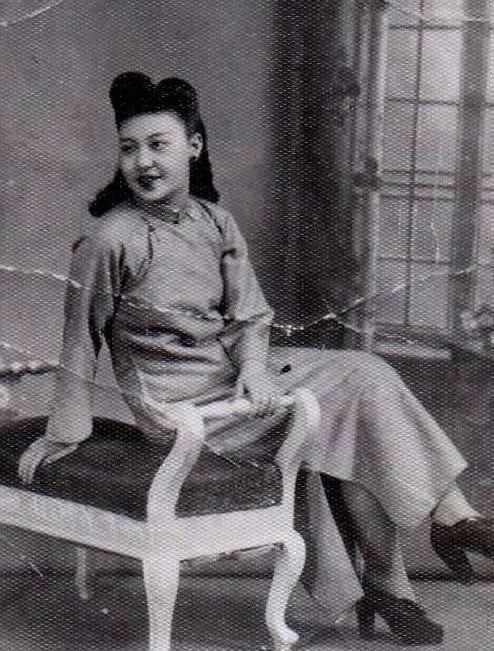

這張照片上的女人曾被認為是荷花女

小說《荷花女》裡荷花女的原型就是陳秀琴老人的女兒吉文貞。荷花女是吉文貞的藝名。荷花女生于上海,自幼跟随父親吉坪三學習太平歌詞和相聲,7歲開始在南京夫子廟撂地演出。

吉坪三是相聲、評書兩門抱。在相聲門裡,吉坪三的師父是馮昆治。馮昆治的師承,蕭陶在以前的文章裡介紹過,這裡不再贅述。吉坪三有個徒弟叫熙醒生,熙醒生有個徒弟叫師世元,師世元有個兒子叫師勝傑。論輩分,吉坪三是師勝傑的老祖。

相聲、評書兩門抱的藝人大多擅長說單口,吉坪三也不例外。常寶霆十一二歲時就常聽吉坪三說單口。常寶霆總結說,吉坪三說單口,最大的特點就是幹脆清楚。可也有人說吉坪三說話大舌頭。吉坪三成名于天津。成名後,他受邀赴北京啟明茶社和濟南晨光茶社說單口,還攢過底。這裡蕭陶多說一句。攢底跟壓軸不同,攢底是指最後一個出場,壓軸是指倒數第二個出場。

左起:常寶堃、荷花女和趙佩茹

荷花女一直跟随父親走南闖北,因年齡小,又是女孩子而備受關注。13歲那年,荷花女加入新成立的兄弟劇團。兄弟劇團以演笑劇為主。笑劇類似于今天的相聲劇,所不同的是演笑劇的演員大多會反串,而如今演相聲劇的很少反串。

在兄弟劇團,荷花女演過近二十部笑劇,成為“四大主演”之一,另外三大主演是常寶堃、陳亞南和華畹雲。荷花女第一次跟常寶堃合作是在1940年9月,他倆一起出演反串墜子《玉堂春》。

在《打面缸》中,荷花女(左)反串周臘梅

1941年,荷花女與常寶堃和趙佩茹等人赴北韓灌制唱片。那時,能灌唱片的相聲藝人是少之又少,能出國灌唱片的更是鳳毛麟角。他們去的是釜山,現屬南韓,但當時叫北韓。之是以去釜山,是因為那裡有最先進的錄音裝置。

荷花女說相聲以柳活見長。柳活是相聲行話,指的是學唱。已故相聲演員笑林就擅長柳活,無唱不歡。但笑林隻學唱流行歌曲,而荷花女則是多才多藝。京韻大鼓,梅花大鼓、鐵片大鼓,河南墜子、單弦以及平劇和地方戲,她都學得有模有樣。相聲演員的本門功太平歌詞,荷花女唱得就更好。小時候,她就跟父親吉坪三對唱太平歌詞。如今,儲存下來的荷花女的唱片一共有七張,一張是唱太平歌詞的,兩張是說相聲的,四張是演笑劇的。

1944年,正是當紅之年,荷花女突然去世,年僅18歲。荷花女出殡時,天津市民争相圍觀,可見其受歡迎的程度。荷花女的去世對吉坪三打擊很大,一年後他雙目失明,八年後去世。

小說連載完後,作者魏錫林發文澄清

至于荷花女的死因,小說《荷花女》以暗示的手法告訴讀者,荷花女因患性病打錯針而緻死。寫《荷花女》之前,作者魏錫林走訪過陳秀琴老人以及荷花女的弟弟吉文利,但魏錫林後來承認荷花女的死因是虛構的。也就是說,死因成謎,并沒定論。

跟報社交涉無果後,陳秀琴老人于1987年6月以魏錫林和《今晚報》侵害她和她女兒吉文貞的名譽權為由,向天津市中級人民法院提起民事訴訟。

蕭陶注意到陳秀琴老人有兩位訴訟委托代理人,一位是律師,另一位是陳秀琴的外孫女魏樹林。魏錫林跟魏樹林,名字隻有一字之差,可他倆不是兄妹。荷花女沒有結過婚,故有“無可奈何花落去,新娘未作身先喪”之說。單從魏樹林的年齡看,魏樹林也不可能是荷花女之女。荷花女于1944年去世,而魏樹林生于1948年。

對于陳秀琴老人的起訴,《今晚報》以一種不以為然的方式加以回應。同年8月,報社組織召開筆會,授予小說《荷花女》佳作獎。這麼做無異于火上澆油。

一審時,被告辯稱,按照法律規定,公民的民事權利能力始于出生,終于死亡。荷花女早已死亡,保護死人的名譽權不符合民法通則的規定,故原告訴訟請求不能成立,應予駁回。

對于死者的名譽權是否給予保護,一審法院的法官拿捏不準,遂向上級法院請示,一直請示到最高人民法院。1989年4月12日,最高人民法院以複函的形式答複,明确指出:“吉文貞(藝名荷花女)死亡後,其名譽權應依法保護,其母陳秀琴亦有權向人民法院提起訴訟。”此複函成為一審法院判決的重要依據。

小說《荷花女》還獲得過天津首屆文化杯二等獎

1989年6月21日,天津市中級人民法院作出一審判決,判令:被告魏錫林和《今晚報》賠禮道歉,賠償原告經濟損失,小說《荷花女》不得再以任何形式付印、出版發行。兩被告不服,向天津市進階人民法院提出上訴。1990年4月11日,在天津市進階人民法院的主持下,原告和被告達成和解協定。和解協定基本上涵蓋了一審判決的主要内容,隻是沒明确經濟賠償的數額,改為雙方協商。要蕭陶說,陳秀琴老人能獲勝,最高人民法院的複函起到了決定性的作用。

繼1989年複函後,最高人民法院又于2001年釋出司法解釋,規定:自然人死亡後,其近親屬因侵害死者姓名、肖像、名譽、榮譽的侵權行為而遭受精神痛苦的,向人民法院起訴請求賠償精神損害的,人民法院應當依法予以受理。

“荷花女案”登上了《人民法院報》

今年5月28日通過的《民法典》則進一步放寬了此類案件的起訴标準。按照第994條規定,即便沒有給死者的近親屬造成精神損害的,死者的近親屬也有權依法請求行為人承擔民事責任;即便死者沒有配偶、子女且父母已經死亡的,其他近親屬也有權依法請求行為人承擔民事責任。

現在回過頭來看,無論是2001年的司法解釋,還是新的《民法典》都是對1989年最高人民法院複函的補充和完善,而這一切都源自于“荷花女案”。荷花女是中國第一代女相聲藝人。她生前一定不會料到自己死後43年會成為“中國死者名譽權保護案”第一人,更不會料到“荷花女案”會推動國家層面的司法制度建設。

(蕭陶原創。圖檔來源于網絡,注明的除外。嚴禁轉載,盜用者必受追究!)