原文@獨芒 載于中讀app

從1939年到1941年,沈從文陸續發表了一組散文作品(<燭虛>、<潛淵>、<長庚>、<生命>),後統一收錄于1941年8月出版的散文集《燭虛》第一輯中。貫穿這些文字的一條中心線索,就是沈從文對于生命意義的思考。

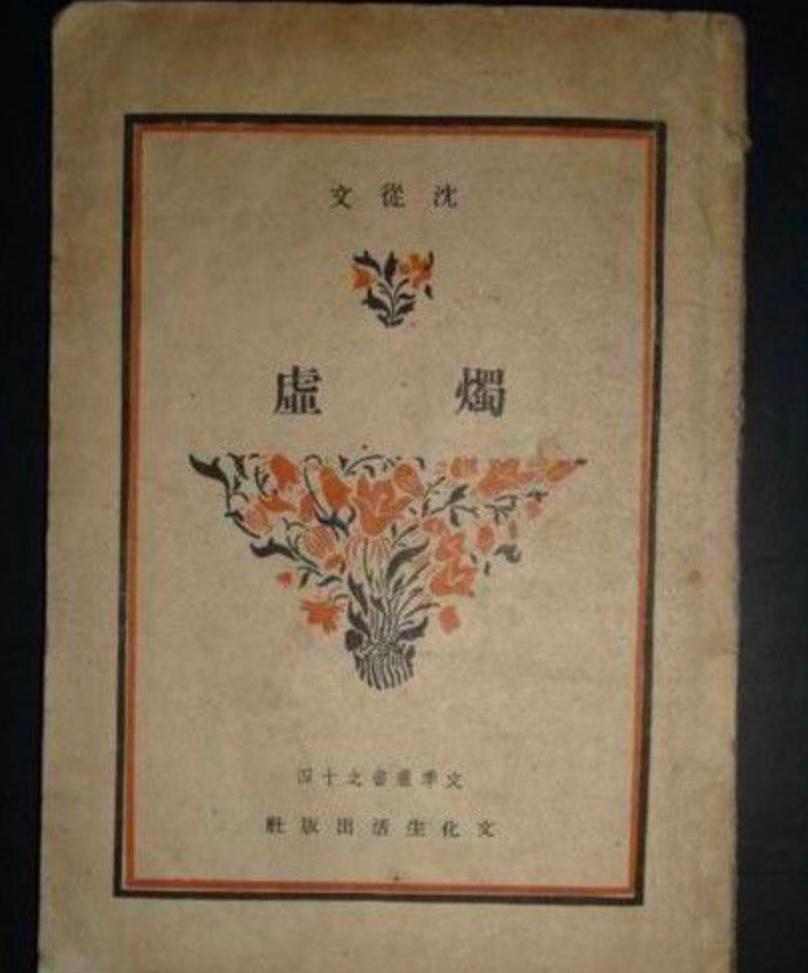

《燭虛》

在這一系列文章的開篇<燭虛>中,其一、二部分的正文是對現代女性教育的讨論,但是正文前的題辭卻充滿抒情的美感和哲理的深邃。我們首先來看<燭虛>之一的題辭:“察明人類之狂妄和愚昧,與思索個人的老死病苦,一樣是偉大的事業,積極的可以當成一種重大的工作,在消極的也不失為一種有趣的消遣。” 在上述題辭當中,沈從文明确提出,我們必須反思人類在精神和肉體兩方面的局限。相較而言,對人的肉體生命必須曆經生老病死而歸于消亡這一事實,曆來人類尚有可稱清醒的認識,但多半将其視為無可奈何的悲劇命運,也即僅從人的個體存在出發思考生死的意義所在。另一方面,人對自己的理性和能力,則時有妄自尊大的無限誇張,最終轉化為一種對自我的崇拜而不能自拔。對此人類不僅缺乏自省,而且在進入現代以來,這種過度的自信反而成為以“進步”為核心的時代精神重要的組成部分而受到極力推崇。從當代生态主義角度看來,這兩種心态都表現出人類中心主義的偏狹和自大,而這種人類中心主義的思維方式既是許多現代社會問題的根源,也是導緻人與自然疏離、生态系統失衡的禍首之一。

在<燭虛>随後幾部分的文字以及同輯其它三篇散文當中,沈從文對現代文明缺失的思考又很快超越了對都市文明具體弊端的批判,轉而以詩意的語言,探索個體生命與生俱來的有限性以及生命與自然、與生活世界辯證的關系。在<燭虛> 之二的題辭中,沈從文明确指出了人在自然面前的渺小:

自然既極博大,也極殘忍。戰勝一切,孕育衆生。蝼蟻蚍蜉,偉人巨匠,一樣在它懷抱中和光同塵。因新陳代謝,有華屋山丘。智者明白“現象”,不為困縛,是以能用文字,在一切有生陸續失去意義,本身亦因死亡毫無意義時,使生命之光,煜煜照人,如燭如金。

面對自然,人的存在是脆弱的、短暫的、甚至微不足道的;人隻有了解和接受自身存在的這種有限性并由此重構與自然的關系,才能在面對個體生命因死亡而失去意義時領悟存在更為深層、更為博大的内涵。在這裡,自然不是人類統治和改造的對象,而是依照其自身邏輯運轉、将人類和一切生命涵容其中的偉大存在。但是,這種自然又不是與人類截然對立、單純喚起人類敬畏和恐懼的“崇高”的自然,而是與人密切交融、共同建構生活世界的積極的因子。在<燭虛>之二正文的開頭,沈從文便描述了這樣一個理想的場景:

上星期下午,我過呈貢去看孩子,下車時将近黃昏,騎上了一匹栗色瘦馬,向西南田埂走去。見西部天邊,日頭落處,天雲明黃媚人,山色凝翠堆藍。東部長山尚反照夕陽餘光,剩下一片深紫。豆田中微風過處,綠浪翻銀,蘿蔔花和油菜花黃白相間,一切景象莊嚴而兼華麗,實在令人感動。正在馬上凝思時空,生命與自然,曆史或文化種種意義。俨然用目前一片光色作媒觸劑,引起了許多奇異感想。

在這原本平常的鄉間行走當中,自然的景緻在作者眼中卻顯得“莊嚴而兼華麗”,展現了生命的偉力與秩序。在這一時刻,作者與自然密切地契合,并跨越時空、跨越自然與曆史和文化的界限,形成統一的生活世界的視域,對存在的全體産生深刻的把握。很遺憾,這一和諧的場景,很快被兩個路過的現代女學生的嬉笑打鬧所打破。這兩個代表了現代都市文明的女學生表現出的,是瑣屑、淺薄、以及對人與自然深刻契合的麻木不仁。沈從文并非對女性有特别的偏見;他在文中随後列舉各種現代文明的怪象,指出這種心靈的淺薄和狹隘實際廣泛地存在于現代社會中各個群體、尤其是以進步自居的知識分子群體當中。與這種現代文明的麻木相反,沈從文對自然的美、對隐藏在這美景背後的生命的偉大奧秘、對人與自然契合所獲得的神秘經驗懷有赤子的敏感和好奇。在《燭虛》第一輯所收錄的各篇散文中,他以詩意的語言,營造了各種理想的場景,生動而又曲折地向讀者傳達這種獨特的生命經驗。試舉數例:

我需要清靜,到一個絕對孤獨環境裡去消化消化生命中具體與抽象。最好去處是到個廟宇前小河旁邊大石頭上坐坐,這石頭是被陽光和雨露漂白磨光了的。雨季來時上面長了些綠絨似的苔類,雨季一過,苔已幹枯了,在一片未幹枯苔上正開着小小藍花白花,有細腳蜘蛛在旁邊爬。河水從石罅間漱流,水中石子蚌殼都分分明明。石頭旁長了一株大樹,枝幹蒼青,葉已脫盡。我需要在這種地方,一個月或一天,我必須同外物完全隔絕,方能同“自己”重新接近。

又如:

飯後倦極。至翠湖土堤上一走。木葉微脫,紅花萎悴,水清而草亂。豬耳蓮尚開淡紫花,靜貼水面。陽光照及大地,随陽光所及,舉目臨眺,但覺房屋人樹,及一池清水,無不如互相之間,大有關系。然個人生命,轉若甚感單獨,無所皈依,亦無附麗。上天下地,粘滞不住。

住小樓上,半夜聞山中狼嗥。在視窗見一星子,光弱而美,如有所顧盼。耳目所接,卻俨然比若幹被人稱為偉人功名巨匠作品留給我的印象,清楚深刻得多。

沈從文

在這些場景當中,沈從文所努力追尋的,已經不僅是他理想中“人性”的小小希臘式神廟 。另一方面,他也并非簡單站在客觀觀察者的位置來捕捉和描述自然之美。當他突破了對“人性”的孤立思考之後,他進而追求的是一種人與自然、與生活世界的萬事萬物彼此交融的廣義“生命”。這種生命經驗一方面通過突破個人自我,直達存在深層,揭示了存在的普遍意義;但與此同時,這種帶有神秘主義色彩的生命經驗又是具體的、高度個人化的,甚至靈光一閃、轉瞬即逝,“脫有形似,握手已違”。它甚至無法用人類有限的語言充分表達。寫出上述沉博絕麗文字的沈從文依然感歎:“我說的是什麼?凡能著于文字的事事物物,不過一個人的幻想之糟粕而已。” 不過,如果我們不得不勉強用語言來表達這種生命經驗的話,那麼,我們唯一可能采取的形式便隻能是具象的、隐喻的、詩的語言,而非抽象的、分析的、科學和實證的語言。這種生命體驗和它獨特的表達形式是互為表裡、密不可分的。這種内容與形式的有機關聯可從下面這段文字中得到進一步的印證:

試舉一例。仿佛某時,某地,某人,微風拂面,山花照眼,河水渾濁而有生氣,漂浮着菜葉。有小小青蛙在河畔草叢間跳躍,遠處母黃牛在豆田阡陌間長聲喚子,上遊或下遊不知何處有造船人斧斤聲,遙度山谷而至。河邊有紫花,紅花,白花,藍花,每一種花每一種顔色都包含一種動人的回憶和美麗聯想。試摘藍花一束,抛向河中,讓它與菜葉一同逐流而去,再追索這花色香的曆史,則長發,粉臉,素足都一一于印象中顯現,似陌生,似熟習。本來各自分散,不相粘附,這時節忽拼合成一完整形體,美目含睇,手足微動,如聞清歌,似有愛怨。稍過一時,一切已消失無餘,隻覺一白鴿在虛空飛翔,在不占據他人視線與其它物質的心的虛空中飛翔。一片白光蕩搖不定,無聲,無香,隻一片白。《法華經》雖有對于這種情緒極美麗形容,尚令人感覺文字大不濟事,難于捕捉這種境界。又稍過一時,明窗綠樹,已成陳迹,惟窗前尚有小小紅花在印象中鮮豔奪目,如焚如燒。這顆心也同樣如焚如燒...... 唉,上帝。生命之火燃了又熄了,一點藍焰,一堆灰。誰看到,誰明白,誰相信。

“目擊道存”的當下經驗、記憶、想象,這一切互相關聯的感性經驗在作者的内在精神世界中融彙、重組、升華,并最終指向超越語言和具象之上、至大無外、涵容萬有的生命經驗和純粹的“美”。這既是對存在本質帶有神秘主義色彩的體驗,同時又是對藝術創造曆程的形象描述。兩者内在的相似性決定了它們互為表裡;隻有這種直覺的、詩的語言能夠擔負起(雖然依舊隻是部分地)揭示存在奧秘的使命。

對這種至高的、卻又深藏萬有之中的“美”,以及與這種美相應,在認識了個體存在局限之後轉而與生活世界的萬有交融為一的博大的生命經驗,沈從文在這一系列散文中常以“抽象”來形容。這種“抽象”所意味的,并非理性分析判斷中的抽象思維,而是對“美”和生命經驗的整體把握;這同時又是一種類乎“言語道斷”的神秘境界。在<燭虛>之五中,沈從文提到,要“到一個絕對孤獨環境裡去消化消化生命中具體與抽象”;在<生命>中,他大聲呼号:“我正在發瘋。為抽象而發瘋。我看到一些符号,一片形,一把線,一種無聲的音樂,無文字的詩歌。我看到生命一種最完整的形式,這一切都在抽象中好好存在,在事實前反而消滅。” 在沈從文心目中,“美”的意涵并不限于某種具體的外部形式或個體的審美經驗;在其終極意義上,“美”是超越了功利盤算和世俗道德、涵蓋了“真”與“善”的最高價值标準,是存在奧秘的直接流露,是一種遠離狹隘人性而接近神性的理想境界。正如他所大力贊美的:

在有生中,我發現了“美”。那本身形與線即代表一種最高的德性,使人樂于受它的統治,受它的處置。人的智慧無不由此影響而來。典雅詞令與華美文學與之相比都見得黯然無光,如細碎星點在朗月照耀下同樣黯然無光。它或者是一個人,一件物,一種抽象符号的結集排比,令人都隻想低首表示虔敬。阿拉伯人在沙漠中用嘴唇觸地,表示皈依真主,情緒和這種情形正複相同,意思是如此一來,雖不曾接近上帝真主,至少已接近上帝造物。

這種對生命和美的“抽象”認識,其實正是現代主體在擺脫都市文明的藩籬、突破日常經驗和個體生命的局限,在努力與廣大萬物融合為一、把握生活世界整體的過程當中,對生命“最完整的形式”和“代表一種最高的德性”的美的極緻追求;換言之,這種“抽象”所反映的,是有限的現代主體通過對具體生活、尤其是與自然和諧共處的理想生活的體驗和反思,力圖突破局限、把握無限的嘗試。對“抽象”的美的追求,成為40年代沈從文創作的重要主題,除《燭虛》外,在<看虹錄>(1940)、<水雲>(1943)、<綠魇>(1943-44)、<白魇>(1944)、<黑魇>(1944)、<青色魇>(1946)、<虹橋> (1946)等一系列作品當中,沈從文都力圖反映自己對抽象的美的最新思考。

但跨越有限和無限的鴻溝是一件艱難的任務,在兩者之間永遠存在巨大的張力:“因美與‘神’近,即與‘人’遠。生命具神性,生活在人間,兩相對峙,糾紛随來。情感可輕翥高飛,翺翔天外,肉體實呆滞沉重,不離泥土。” 故而“在抽象中好好存在”的,卻“在事實前反而消滅” 。是以,作家對“抽象”的追求令他激動、令他迷狂;他掙紮着走向彼岸,但又永遠無法到達。這種沖突折射出了現代主體在現實中難以逾越的曆史局限,它與本書第3章所讨論的突入抒情田園叙事的“陰影”實際同出一轍。雖然沈從文試圖通過自然來把握“抽象”生命和美的嘗試與中國和西方的傳統自然觀念存在明顯的邅遞關系,但類似的内心張力乃至焦慮,在傳統天人觀念籠罩下的自然美學中是難以覓見的。當沈從文努力在作品中通過具象的文學語言傳達這種“抽象”的美和生命的境界、并由此超克上述有限主體和無限追求之間的沖突時,在他筆下便浮現出一個動人的、但同時充滿了複雜寓意的場景:

大門前石闆路有一個斜坡,坡上有綠樹成行,長幹弱枝,翠葉積疊,如翠翣,如羽葆,如旗幟。常有山靈,秀腰白齒,往來其間。遇之者即喑啞。愛能使人喑啞——一種語言歌呼之死亡。“愛與死為鄰”。

在這個場景的第一部分,作者首先勾勒出門前石闆路之側為綠樹濃蔭覆寫的一片小小山坡。這雖然不是指名的實寫,但仍舊還是讀者所熟悉的日常生活中的一幕田園小景。然而,忽然之間,一個超越現實經驗的形象出現在讀者眼前:“秀腰白齒,往來其間”的山靈。這一形象立即令我們聯想到楚辭《九歌》中的山鬼:“若有人兮山之阿,被薜荔兮帶女蘿。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。” 這是一個聯結了人類與自然、真實與幻想的形象,也是一個充滿魅惑、聯結了愛欲與死亡的形象。她的形體是完美的人類女性(姑且認為是女性---但男性也不無可能),其美麗令人傾心向往;但她同時又是超越現實的神靈,人盡管極力追慕,卻始終無法接近。

《九歌》中的山鬼

在沈從文的想象裡,山靈往來于臨近人世的山林當中,随着她的穿梭,人間與神界、現世與彼岸的界限也逐漸模糊,最終融合為一,難分彼此。當人與這神秘的山靈相遇時,“遇之者即喑啞”:這種失聲既顯示人類在把握至高的、“抽象”的美的那一刹那的狂喜,也說明這種神秘的體驗已經超越了人類語言的局限。就體驗者的主觀經驗而言,一旦捕捉到這種“抽象”的美,随之而來的狂喜會如此強烈、如此徹底地攫住發現者的身心,使他“如中毒,如受電”,“喑啞萎悴,動彈不得,失其所信所守”。 在這種高度主觀化、個人化的體驗當中,現代主體貌似沖突地徹底放棄了對于個體自我的掌控,遁入一種類乎《莊子·齊物論》中“吾喪我”的境界。如果企圖用語言向讀者傳達這種感受,那麼,在所有我們熟悉的日常經驗中,也似乎隻有死亡會給個體自我帶來類似的完全否定,故而沈從文在此感歎:“愛與死為鄰”。但在此死亡并不是結束,而是又一個開始。通過“美”的洗禮,人可以從死亡中再生,獲得新的生命 --- 與自然深切契合、與生活世界的萬物聯結為一、在至高的“美”澄明朗照之下的、洞察了存在真谛的生命。但是,另一方面,這種理想中的死亡與再生恐怕永遠無法完美地實作,正如人類永遠無法捕捉那時隐時現的山靈。沈從文在<潛淵> (二)中便歎息道:

…… 心甚跌宕,俨若對生存無所自主,但思依傍一物,方能免于人淵陷泥。然目前所依傍的本身,也就正像一個往“不可知”深淵中陷溺之物體。雖荇藻糾纏下沉極緩,明明白白,生命卻在下沉中。淵深無底,不易着腳。下陷越深,壓力越大,是以視聽諸官覺,逐漸失去靈明敏銳感……所見既多,轉覺人生可憫。莊周兩千年前用文字建設一種“明智”與“解脫”觀念,就正是因為生命粘住在“事實”上,生悲憫心,強為诠釋,用以自慰罷了。

由此出發,對于與山靈相伴的死亡意象,我們又會産生一種不甚樂觀的解讀。在死亡當中,未必包含着與“美”邂逅的狂喜和重生的潛能。死亡就是死亡---它僅僅是每一個生命體無法逃避的必然結局。對個體而言,死亡是對其存在意義的終極否定,是一種沒有未來的可怕虛無。在死亡背後,并沒有足以令人安慰的拯救或解脫。

但是在極端的狂喜和極端的虛無之間,在沈從文的思想當中,我們也許還可以找到對“死亡”的第三種可能解讀。死亡作為個體存在的終結,同時又使我們回歸自然和生活世界循環往複的運轉當中。向死而生的覺悟,可以幫助人類主體勘破自大的虛妄,對生命的意義和局限形成深切的認識,同時彰顯生活世界永遠向未知敞開的特性;而通過死亡回歸自然,又是讓人類與自然重新達成和解,令人類跳脫自我中心,認識與生活世界緊密聯結的重要方式。但是,這種對死亡的認知并不許諾确鑿無疑的終極拯救或解脫,并不預先規定主體超越自身存在局限的必由路徑;它隻是提供一種可能,提供一種不斷推動我們通過思考死亡來發現、或者重建立構生命意義的内在動力。

《野草》

在早期現代中國文學當中,魯迅的《野草》開創了“死亡”與現代主體關系的探索,但在此之後卻長期繼踵無人。在我看來,在現代中國作家群中,沈從文是繼魯迅之後對“死亡”的體驗最為深刻、最為獨特的作家,而最能凸顯沈從文對“死亡”獨特認識的,實際正是上述第三種見解。在沈從文成熟期的作品當中,死亡的主題常常可見。但死亡并非突如其來地侵入我們的日常生活,引發我們的恐懼和厭惡;相反,它成為了我們日常生活中随處可見的平常景象。與其說死亡是一種與生命相對立的、震撼性的事件,不如說它是生命的一個有機組成部分。在<燭虛>之三中,沈從文曾經描述過一段鮮明的回憶:

我想起二十年前,在酉水中部某處一個小小碼頭邊一種痛苦印象。有個老兵,那時害了很重的熱病,躺在一隻破爛空船中喘氣等死,隻自言自語說,“我要死的,我要死的”,聲音很沉很悲,當時看來極難受。送了他兩個桔子,覺得甚不可解,為什麼一個人要死?是活夠了還是活厭了?過了一夜,天明後再去看看,人果然已經死了,死去後身體顯得極瘦小,好象表示不願意多占活人的空間,下陷的黑臉上有兩隻麻蠅爬着,桔子尚好好擱在身邊。一切靜寂,隻聽到水面微波嚼咬船闆細碎聲音,這個“過去”竟好好的保留在我印象中,活在我的印象中。在他人看來,也許有點不可解,因為我覺得這種寂寞的死,比在城市中同一群莫名其妙的人熱鬧的生,倒有意義得多。

這固然是令人感到痛苦的一幕,但在這一幕當中,死亡并非以一種令人震撼的、戲劇性的方式襲來,引發生活世界的震蕩;它也沒有引起年輕的沈從文這位唯一的目擊者情感上的強烈波動。死亡的降臨幾乎是無聲無息、波瀾不驚的;死者接受自己将死的命運,而當他死後,世界依然平靜如故,似乎一切皆未改變,“桔子尚好好擱在身邊”,周遭一片靜寂,“隻聽到水面微波嚼咬船闆細碎聲音”。

在這種平靜之下,死亡展現出令人困惑的複雜涵義:究竟是世界對人的苦難和死亡保持冷漠、視而不見,還是死亡本身就是世界和生命運轉一個有機的環節,本來就應當如此波瀾不驚?或者,這兩種貌似相反的解讀所反映的,恰好是死亡兩個相反相成的側面?也許死亡對生者的意義,就在于使我們對生命的意涵感到永恒的困惑而追問不已?面對這“寂寞的死”,年輕的沈從文也顯得出奇冷靜,甚至對死者的面龐尚能不動聲色地從容觀察,發現他“下陷的黑臉上有兩隻麻蠅爬着”;這幾乎是對死亡目不轉瞬的當面凝視。除了對死者的悲憫,沈從文心中沒有恐懼和厭惡,隻有一種對死亡的茫然不可解。死亡激發了年輕的沈從文對生命的思考,這種向死而生的啟迪,使得這位無名老兵的死在作者心中比城市中人熱鬧而混沌的生更具價值。

沈從文和張兆和

沈從文似乎對死亡有一種特殊的興趣,但是這種興趣又不同于西方19世紀末期至20世紀初期頹廢派文學對死亡故作姿态的迷戀。假如依照沈從文的标準,後者恐怕也隻是淺薄、纖弱、矯揉造作的現代都市文明的一種病狀。

從沈從文的童年開始,死亡,甚至是最暴力、最殘酷的死亡,已經是他現實生活的一部分。但是,令我們驚異的是,這種早年間即開始的與死亡的密切接觸,似乎并沒有給沈從文的心理世界帶來任何嚴重的震撼創傷。相反,這使得他很早便學會平靜地直視死亡,将死亡看作日常生活和廣義生活世界中一個無法回避、卻也無需回避的組成部分。在《從文自傳》(1934)當中,沈從文曾以非常淡泊的口吻描述幼時所見死囚的屍首,這種口吻與他描述其他景物或童年經曆時并無不同:

每天上學時,我照例手肘上挂了那個竹書籃,裡面放十多本破書。在家中雖不敢不穿鞋,可是一出了大門,即刻就把鞋脫下拿到手上,赤腳向學校走去。不管如何,時間照例是有多餘的,是以我總得繞一節路玩玩。若從西城走去,在那邊就可看到牢獄,大清早若幹犯人從那方面戴了腳鐐從牢中出來,派過衙門去挖土。若從殺人處走過,昨天殺的人還沒有收屍,一定已被野狗把屍首咋碎或拖到小溪中去了,就走過去看看那個糜碎了的屍體,或拾起一塊小小石頭,在那個污穢的頭顱上敲打一下,或用一木棍去戳戳,看看會動不動。若還有野狗在那裡争奪,就預先拾了許多石頭放在書籃裡,随手一一向野狗抛擲,不再過去,隻遠遠地看看,就走開了。

這種靜谧的死亡、或者生者對死亡的沉靜态度,在沈從文成熟期的小說作品中不斷閃現,具體例證不勝枚舉。沈從文對死亡的獨特了解,也許正是解開他自己在追求 “抽象”的“美”的曆程中所遇困局的鑰匙。對于當代讀者而言,這種對死亡的認識不僅彰顯了個體存在的有限性,并且為個體超越自身的局限回歸自然運轉、與生活世界建立普遍聯系指出了可能;然而,這種融入又并不簡單意味着個體與生活世界的完全同一、并不許諾某種徹底地拯救、超越或解脫。通過思考死亡,我們不斷地與我們生活的世界對話,并在對話中探索和建構生命的意義。

▼點此→識别圖中二維碼,下載下傳『中讀』app