為何在生前給自己寫下三首拟挽歌詞?

大年初四給奶奶送葬,按照習俗,佛曉起喪,入墓地,太陽出來時看不見棺木。送葬的隊伍盤旋在山路上,三三兩兩的人大聲交談着近況,如果不是身上的孝衣提醒,會以為要去野外郊遊。走在人群中不由得想起了陶淵明的兩句詩,“親戚或餘悲,他人亦已歌”。

在中國古代的詩人中,陶淵明可能是最喜歡思考死亡問題的作者之一。他在自己活着的時候,就為自己寫了三首《拟挽歌辭》。

挽歌是古人送葬時唱的歌,最早的挽歌産生于春秋戰國,漢魏之後唱挽歌是朝廷規定的喪葬禮俗之一,“挽”的意思是哀悼死者。

漢代最有名的兩首挽歌,一首是《蒿裡》一首是《薤露》,《薤露》是漢代專門為王公大臣送葬所寫的挽歌,可見當時的人已經有了這種意識,哪怕是王公大臣的生命,也比不上草葉上的一顆露水。薤露中間說,“薤上露,何易晞。露晞明朝更複落,人死一去何時歸。”草葉上的露水,太陽一出來就會被曬幹,曬幹了這顆露水,晚上會有新的露水落下。但是人死後就再也回不來了。

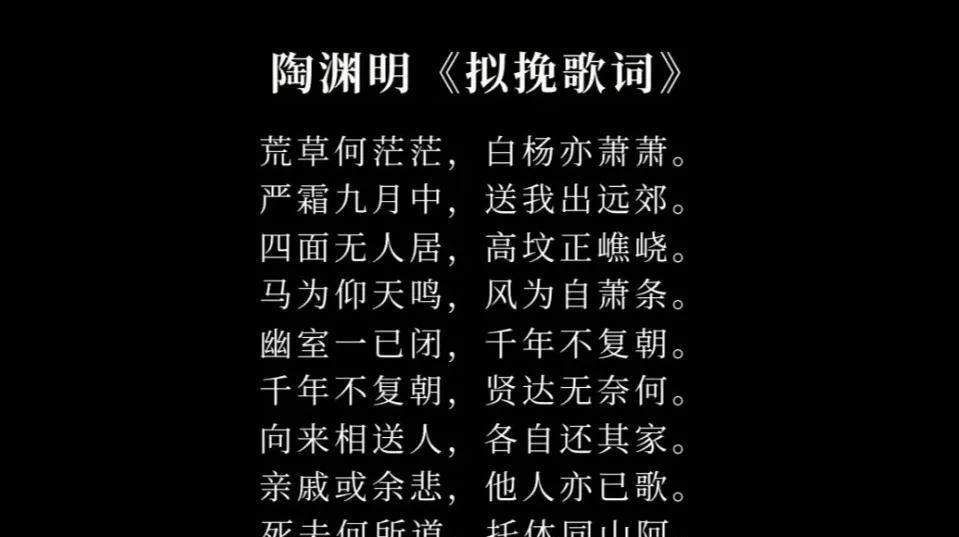

陶淵明在《拟挽歌詞》三中寫到,“荒草何茫茫,白楊亦蕭蕭。嚴霜九月中,送我出院郊。”他設想自己的死亡發生在秋季,大地萬物肅殺,大家都很沉痛,把他的屍體送到城外郊區去埋葬。他接着想象,死後的生活是什麼樣的,“幽室一已閉,千年不複朝,千年不複朝,賢達無奈何。”前來送殡的隊伍祭拜完以後,大家把最後一塊墓磚合上,這個墓室裡就開始了一個永恒的黑暗,第二天的朝陽就再也看不到了。不管是一千年,還是一萬年都是如此。那麼那些前來送殡的人他們去了哪裡呢,陶淵明說,“向來相送人,各自還其家。親戚或餘悲,他人亦已歌。”參加了葬禮後,可能你的直系親屬還有悲傷在懷,但其他人真的是已經唱着歌奔向各自的生活了。

陶淵明思考人應當如何來面對死亡,他覺得人在活着的時候就應當有一個意識,這個意識就是“死去何所道,托體同山阿”意思就是說,我們在活着的時候得有一種覺悟,就是發現體悟自然的生命流轉,生生不息。這樣一來當去想象死後的生活時,可以想象自己成變成了另一種形态,但依然存在在世間,人隻是歸入了生命的洪流。那這樣一來,我們就和山川一樣,看起來無言無語,但是和山川一樣永恒,和山川一樣伫立。

閱讀陶淵明的詩,能很好的告慰人的死亡焦慮。因為在他的筆下,一草一木都有情,一草一木都有人性。他筆下的人是“有生必有死,早終非命促。昨暮同為人,今旦在鬼錄。”他筆下的自然是“天地長不沒,山川無改時,衆蟄各潛駭,草木縱橫舒。翩翩飛鳥。息我庭柯,”等到春天到來的時候,那些蟄伏的小蟲子,聽到雷聲,吓了一跳就醒過來。那些草木也像剛剛睡醒的小朋友一樣。開始橫七豎八的伸懶腰,春天的小鳥翩翩飛鳥息我庭柯,他們收攏起自己的翅膀,站在枝頭愉快的歌唱。

陶淵明有首詩叫《榮木》榮木指的是木槿花,古人認為木槿花朝開夕落,它的生命隻有一天之久。是以它有另一個名字叫舜華。《詩經》裡也說“有女同車,顔如舜華”。因為木槿花的生命如此短暫,如果把木槿花作為我們人生的隐喻的話,我們的人生如此之脆弱,短暫,渺小生命的意義究竟在哪裡,陶淵明用了兩種不同的叙述方式去表達,展現出兩種可能,一種是沒有意義的,一種是有意義的。

《榮木》第一章“采采榮木,結根于茲,晨耀其華,夕已喪之。”榮木在早上開放時它炫耀自己的美貌,它不知道自己的生命隻有這短短一天。接着他說“采采榮木,于茲托根。繁華朝起,慨暮不存。”此時的榮木在早晨開放時就有一個歎息,一個思索,“匪道曷依,匪善奚敦”既然生命是不長久的,既然一切都是不能把握的,那就幹脆去做那些自己認為正确的事情,也就是我們說的但做好事,莫問前程,陶淵明想到用道德承擔去為無意義的生命提供意義。

對生命消逝的詠歎是文學藝術的永恒主題,東晉的陶淵明對生命和死亡能有如此透徹的了解,神奇之處在于這些感悟也好理論也好放在今天仍舊是前衛新鮮的理念。不管你願意與否,死亡都會來到你身上,對此隻能敬畏,無從選擇。探讨死亡,是為了沖破孤獨,尋獲内心的自由。死亡也是件極度複雜的事情,但我們的文化裡對它諱莫如深,生命與死亡是每個人的必修課,隻有明白了死亡,才能活得更加坦然,安定。