梵高從20歲到37歲,17年間,曾給弟弟提奧寫過幾百封信。梵高去世後,名聲鵲起,他留下的每一張畫,每一句話都變得的珍貴起來。編者以時間為線索,從這些信件中,挑選出一部分,結集出版。由于信件總是以“親愛的提奧”開頭,這本書就以《親愛的提奧》為名了。

“他已去世百年,但他的文字依舊鮮活如初。所謂意外,則是信劄裡那個異質混成的血肉之軀。字裡行間始終駐守着一個真實的天才,比人們想象中還要真實和精彩百倍。”這是《紐約時報》對這些信件内容的評價。那麼,我們來翻開這本書,看看梵高都寫了什麼。

中文版全書有480多頁,收錄了梵高寫給提奧的第一封信,到他自殺前寫給提奧的最後一封信。信件記錄了他完成每一幅重要作品的心路曆程,也還原了那些看似荒唐的行為背後,都曾有過怎樣的掙紮。他絮絮叨叨地訴說着生活的苦惱,藝術的見解,對别的藝術家的看法,與妓女的苟且,或是遭到隔壁咖啡館老闆娘白眼……

我們此時在意的不是他的文筆怎麼樣,而是他能否真實、流暢、明白地表述自己的想法,是的,他做到了。信是他的交流工具,也是心靈告白的通道。

他對自己的處境有着客觀的認識,在信中寫道:“在别人眼裡我是什麼樣的人。我是一個沒有身份的人,一個怪異的存在,一個不合群的人——一個在社會裡沒有地位,比最卑微者更卑微的存在。”不過,他沒有是以而自暴自棄,而是把希望寄托于創作:“好吧。假設一切便是如此罷了。但通過我的畫作,我要人們看見我這樣一個卑微的肉體裡尚住着一個靈魂。"

我們不能以作家的水準來要求一個畫家,也不能要求每一封日常交流的信件,都是一篇華麗的散文或是一首優美的長詩。"也許我總是一團糟,但我的心裡仍存有平靜……在最破敗的室内,最污穢的角落,我依舊看見藝術和繪畫。而我的思想朝着那方向而去,像無法遏制的沖動。時間流逝,更多的東西被忽視,我便越發清晰地看見了繪畫。藝術呼喚不竭的動力,不斷工作,永無停歇的洞見。" 當讀到這樣的文字,我認為梵高不是作家,不是詩人,也勝似他們。

你可以把這本書當着書信集來閱讀,當然,它更像是梵高的心靈自傳。從1873年,也就是梵高20歲開始,一直到1890年他結束自己的生命,他的整個中青年階段,他遇到的美好或艱難,命運的每一次轉折,他在每個時期的行動軌迹,靈感來源,以及創作心得,基本都在信中有所呈現。可見他對自己的弟弟是多麼信任,多麼親密,他簡直把提奧當成了另一個自己,至少,把他當成了無話不說的知己。

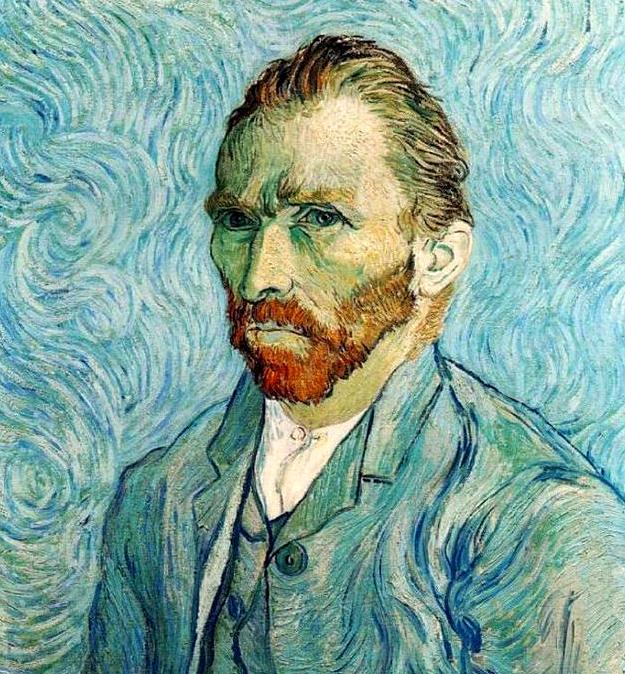

梵高從27歲起,決定投身繪畫。他年少時有些繪畫基礎,早期畫風寫實,到了1886年,33歲的他,有些迷茫和失望,來到了巴黎,投靠在畫廊工作的弟弟提奧。在巴黎,他結識印象派和新印象派畫家,也接觸到了日本浮世繪的作品,這無異于推開一扇窗,看到了一個嶄新的世界,視野的擴充使他的畫風産生了轉變。用色越來越大膽、濃郁,色調也越來越明亮。

自從梵高開始迷上繪畫,就一直沒有去工作賺錢。他人生的最後幾年,衣食住行,還有買畫材的錢都是提奧提供的。梵高到法國南部鄉下安身後,兄弟兩每周都會寫信交流,有時一周要寫多封信,信中經常會提到錢,提奧一筆又一筆小額資助他,梵高一次又一次提到錢快用完了。梵高幾乎會把每一幅作品,都郵給弟弟寄存,希望能在他所在的畫廊賣個好價錢。那時歐洲的有錢人,對梵高這種粗放的畫風和農村及農民的主題不太感興趣。他還是抱着極大的熱情繼續創作。

他在十年間,畫了864張油畫,1037張素描和150張水彩畫,生前隻賣出過一幅油畫,名叫《紅色葡萄園》,一位熟人的姐姐可能是出于同情買下了它,給了他400法郎。這幅畫創作于他自殺的前一年,是他高産的一年,也是他精神開始出現異常的一年。

梵高在給提奧的信中提到這幅畫時說:“但凡有可能,我情願把現在的畫留給自己,哪怕隻收藏一年,我也确定它們會比現在更值錢。”梵高在生命的最後幾年,太需要錢了。他的創作欲旺盛,也就意味着購買畫材需要用去更多的錢,而那時的提奧在經濟上也遇到了困難。

命運詭異的地方在于,梵高死後,他的每一幅作品都以天價成交。《加歇醫生像》這幅畫,最後的拍賣價格為8250萬美元。他沒有機會看到這一天,他的弟弟提奧也沒有看到這一天,梵高去世半年後,提奧也去世了。

無疑,梵高是獨一無二的,而那個支援他、供養他、一直沒有放棄他的提奧,也是獨一無二的。如果沒有提奧和他的妻子,就不會有今天我們所熟知的梵高。這本書中的信件,最初就是由提奧的妻子約翰娜整理并傳遞出版社的。梵高的畫越來越有名氣,也與約翰娜及梵高的家族鼎力運作有關。

如果高更算是朋友的話,他與這個唯一的朋友曾共度過一段時光,白天一起在戶外作畫,晚上一起喝酒,兩人還互贈了自畫像。一切看起來都很美好。欣賞天才的作品是一種享受,而與天才在一起生活卻是一場災難。兩位天才型的藝術家,個性都那麼突出,互相又不能克制,很快到了水火不容的地步,經過幾次大吵和一次大打出手之後,高更成了壓倒駱駝的最後一根稻草,梵高崩潰了,割掉自己的耳朵。

盡管如此,他還是和高更保持着友誼,從他給提奧的信中來看,梵高對高更沒有微辭,他還曾打算去看望高更,彼此之間也保持着通信。高更的來信相當悲觀。梵高給提奧的信中,對高更處境的處境感同身受,他寫道:“我們全都感到天天都有斷炊的可能,這不是一件小事。我們感到我們的生命是脆弱的,與别的事比起來,這不是一件小事。”

高更離開後,他的情緒越來越低沉,他在給提奧的信中說:“ 我很多天沒跟别人說話了,除了點菜和要咖啡,雖然我從一開始就這樣,讓我不安的是,我居然在這麼長時間裡,孤獨一人。”在村民眼裡,這個怪人,已經變成了令人恐懼的瘋子,最終他被送進了精神病院。讀那個時期的信件時,你不會認為他精神有問題,相反,你覺得他無比的清醒。

補充說一下,《加歇醫生像》中的加歇,是為梵高治療精神疾病的醫生,他也喜歡畫畫,在梵高生命的最後一年,二者來往較為頻繁。在梵高看來,他也不太健康。他給提奧的信中說:“我認為我們絲毫不要依賴加歇大夫。首先是因為他的病比我還重,或者說是一樣的重。讓一個瞎子帶領着另一個瞎子,他們倆會不會一同掉進溝裡去呢?”

梵高在後期的信件中多次提到自己在精神方面的困擾,如果一個人真的瘋了,是不會意識到這個問題的。他在信中不太滿意自己被臨時強制關押,是這麼說的:“我最近的一次發病(那時可怕的)在很大程度上是受其他病人的影響。監獄把我整慘了,但是老貝隆一點也不注意這件事,讓我跟那些全是不可救藥的人一起過單調的生活。”天才與瘋子隻有一線之隔。梵高的頭腦并沒有錯亂,或許,隻是他出現了心理問題。如果處理得當是可以矯正的。

世間最痛苦的事情,莫過于,你清醒地看到自己堕落下去。當然,梵高不是堕落,他是自虐,在他生命的最後一年裡,精神狀态時好時壞,終日不語,終日作畫,突然有一天,他決定結束這一切。

1890年7月27日,梵高在一片麥田,用一把左輪手槍瞄準了自己的胸膛,這一槍并沒有立即要了他的命,他搖搖晃晃走回住處,等着死亡的降臨。活着不容易,連死也這麼艱難,他熬到了第二天,見到了前來探望他的弟弟提奧。7月29日午夜,他對弟弟說的最後一句話是:“我想就這樣死去”。

“每個人的心裡都有一團火,路過的人隻看到煙。”這句經過精煉的名言,來自梵高寫給提奧的一封信,就以信中的這段話作為結尾:“在我們的心裡或許有一把旺火,可是誰也沒有拿它來讓自己暖和一下:從旁邊經過的人隻看見煙筒裡冒出的一縷青煙,不去理會,現在讓我看一看你,應該幹什麼呢?人們必須守護那把内心的火,要穩着點,耐心地等待着,有誰走來,挨近它坐下——大概會停下吧?”