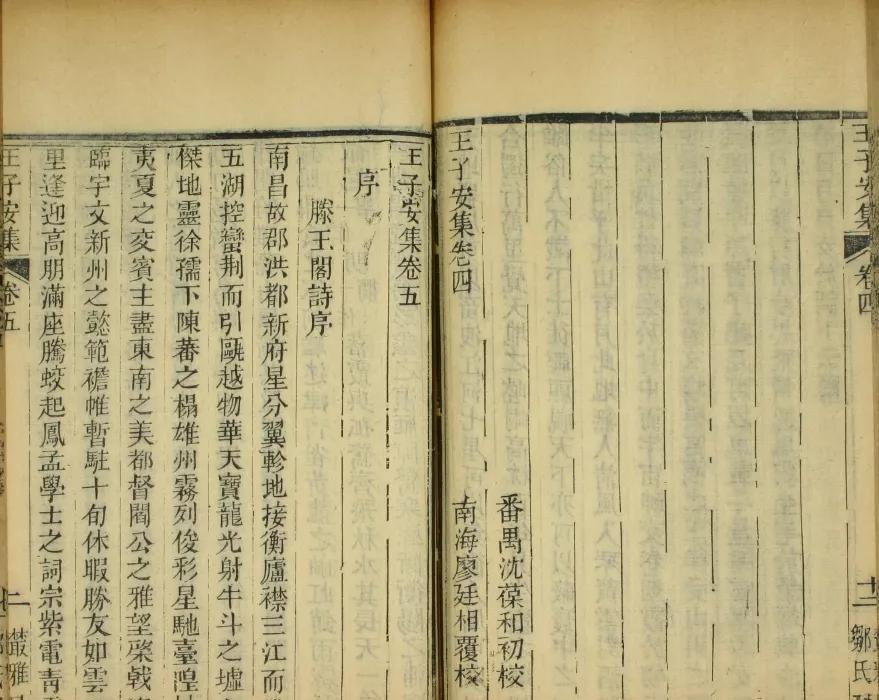

王勃的《滕王閣序》

提起滕王閣,大多數人是想到王勃的《滕王閣序》。

《滕王閣序》是《滕王閣》這首詩的“序”,也叫“詩序”,就是說,它其實不是一篇獨立的文章。但因為寫的太好了,一直為世所傳誦。在這個清秋時節,我們念起“落霞與孤鹭齊飛,秋水共長天一色”,猶自覺得餘香滿口,雲遊之興頓生。是以,《滕王閣序》曆來是被公認為唐初骈體文的代表作,以至于基本都忘記了還有一首《滕王閣》詩。

作為大文豪的韓愈,也寫過一篇《新修滕王閣記》。

愈少時則聞江南多臨觀之美。而滕王閣獨為第一,有瑰偉絕特之稱。及得三王所為序、賦、記等,壯其文辭,益欲往一觀而讀之,以忘吾憂。系官于朝,願莫之遂。十四年,以言事斥守揭陽,便道取疾以至海上,又不得過南昌而觀所謂滕王閣者。

其冬,以天子進大号,加恩區内,移刺袁州。袁于南昌為屬邑,私喜幸自語,以為當得躬詣大府。受限制于下執事,及其無事且還,倘得一至其處。竊寄目償所願焉。至州之七月,诏以中書舍人,太原王公為禦史中丞,觀察江南西道。洪、江、饒、虔、吉、信、撫、袁,悉屬治所。八州之人,前所不便及所願欲而不得者,公至之日,皆罷行之。大者驿聞,小者立變。春生秋殺,陽開陰閉。令修于庭戶,數日之間,而人自得于湖山千裡之外。吾雖欲出意見,論利害,聽命于幕下。而吾州乃無一事可假而行者,又安得舍己所事以勤館人?則滕王閣又無因而至焉矣。

其歲九月,人吏浃和,公與監軍使燕于此閣,文武賓士皆與在席,酒半,合辭言曰:“此屋不修且壞,前公為從事此邦,适理新之。公所為文,實盡書在壁。今三十年,而公來為邦伯。适及期月,公又來宴于此。公烏得無情哉?”公應曰:“諾!”于是棟楹梁桷闆檻之腐黑撓折者,蓋瓦級磚之破缺者,赤白之漫漶不鮮者,治之則已。無侈前人,無廢後觀。工既訖功,公以衆飲。而以書命愈曰:“子其為我記之。”愈既以未得造觀為歎,竊喜載名其上,詞列三王之次,有榮耀焉! 乃不辭而承公命。其江山之好,登望之樂,雖老矣,如獲從公遊,尚能為公賦之!

元和十五年十月某日,袁州刺史韓愈記。

這是元和十五年(820)韓愈53歲時在袁州刺史(袁州在今江西宜春)任上所寫。當時,江南西道觀察使(相當于現在的江西省省長)王仲舒重修滕王閣。完工之日,就讓韓愈寫了一篇“記”。韓愈應命,于是就寫了這篇《新修滕王閣記》。

文章一開頭,韓愈就寫道:“愈少時則聞江南多臨觀之美,而滕王閣獨為第一,有瑰偉絕特之稱。及得三王所為序、賦、記等,壯其文辭,益欲往一觀而讀之,以忘吾憂。”這裡說到“三王”的序、賦、記,就是指王勃的《滕王閣序》、王緒的《滕王閣賦》和王仲舒的《滕王閣記》。王仲舒早年曾在南昌做官,也曾寫過一篇《滕王閣記》,但這篇“記”和王緒的“賦”都沒流傳下來,估計也是自然淘汰吧。

王勃《滕王閣序》和韓愈《新修滕王閣記》放在一起,自然免不了被人拿來比較。其實韓愈對于“三王”的文章很尊重,文章開頭說“壯其文辭”,後邊說自己的文章“列三王之次,有榮耀焉”。但是,後人卻有不一樣的看法。宋代以後,韓愈名氣大,古文已經被人接受,對于王勃的骈文就有點冷眼了。在滕王閣的碑刻詩文裡,王勃的《滕王閣序》本來是放在正中間的,元朝一個地方官覺得王勃不配,就把韓愈的文章移到正中間。其實也是多事。

韓愈其實從未到南昌(當時稱為洪州),是以他的文章直接寫人,以虛帶實。清代林雲銘《韓文起》評論說:“凡記修閣,必記修閣之人,況屬員為上司執筆,尤當著意。若系俗手,定将王公觀察政績,十分揄揚。昌黎偏把欲遊未得遊之意作線,讀之如天半彩霞,可望而不可即,異樣神品。”也算是說的到位。