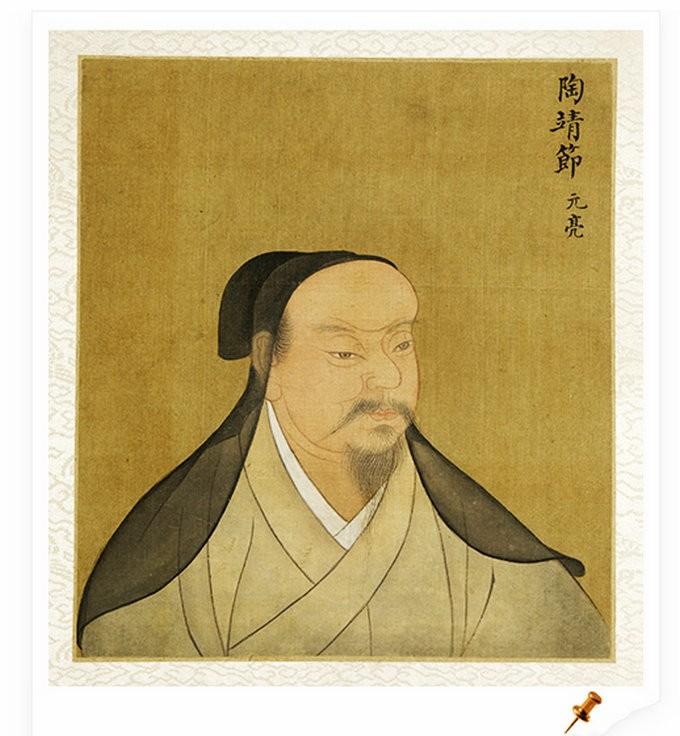

東晉末期出名的一位真正的大師,桃公淵明的詩作都有偉大的作品,深受後世人欽佩,被譽為"隐姓的詩人的一生",也尊為"田園詩派的祖先"。陶功地下知道,大概是笑,他是一個非名氣文化工作者,"說新語言"的特别記錄魏金鳳的名言,但他缺席了。也沒想到會享譽全國,根據他的性格,與其給這麼高的父權人名字,不如做一杯好酒來向他緻敬一個快樂。

他安詳地死去,沒有驚動皇帝,公衆也沒有封下他的名字。好朋友詩人闫公彥主張給他一本私書:《景節先生》、《關樂終于下京,好誠信從克旗節來》。"覺得這符合他的風格,陶公可能會喜歡。

就個人而言,陶公的性格很有價值,前六個字都做得很好,但"self-k"差不多,世人喝得好,大衆一輩子都被酒蟲欺負。他的飲料有點失控,但他看起來并不可愛,這也是他擁有大量追随者的原因之一。

"直道不屈不撓的貞潔","景珍先生"或許更合适,因為原來沒有展現出陶公的風骨,他甯願辭退七品縣泰師爺回家過上貧窮的生活,也拒絕低貴的頭顱,為此還寫了一篇大文章《話來吧》:

"回來吧,農村會是吳虎嗎?"

既是自以為是的服務,又是孤獨的悲傷?

了解不是過去,來者的知識是可以追溯的。

真的迷得不遠,感覺今天是,昨天不是......"

通過對"心以心換形"的感覺和"今天不是昨天"的意識,可以看出他的思想得到了改善,也實作了一定的境界。陶公從小就讀儒家經典,"年輕人,遊好六本書。"當我還是個孩子的時候,我沒有很多樂趣,我讀書。作為一個成年人,我想表現出雄心壯志,和世界一樣,但當世界陷入混亂時,隻能退縮,和平地生活,孤獨。

從公元405年到427年駕駛鶴西遊,陶公隐居了二十二年,期間除了創作大量簡單的詩歌和喝了很多酒之外,他還是有一顆進步的心,想着離開,境界再往上一個層次,可惜由于沒有談判的原因, 他總是在儒家之間走動,向前看,沒有辦法在醉醺醺的鄉下找到休息的地方。

陳玉基先生等人認為他"外向内向,也是天主"。"'外來儒家'是對的,自從放棄了官祇,最後一條路,儒家思想基本上已經變成了過去的風格,但"内路"不一定,當時,天師道在廬山地區還沒有成為氣候,陶公的作品也沒見過和道家一起背影,他的思想是在舊莊的根基上加了一些形而上學的堆砌, 并沒有建造宮殿景觀的外觀。根據他的著作,後來人們不情願地給了他一位"新自然說"的發明家,沒有得到多少認可。"Shessaga"也是對的,學習佛陀對機會契合需要的了解。陶公雖然住在東林寺會元師傅旁邊,但嘗到了末日的滋味,如果離開,就不像後來的王偉白居一樣執着皈依。

說起一代高僧會元大師,他的子民博通儒家六位,也深刻地了解了老壯人的真谛,提倡"内(佛)外(儒家、玄)之道,能融清"。"遠近儒家仙達,不要歎息其深刻。陶公家族有拜佛的傳統,和學者們一樣檢驗,從"回道"就能明顯看到佛歌"回國"的影子,那麼道公為什麼跟這片網土宗開山祖師擦肩而過呢?這太誇張了,讓我想再談一遍。

然後介紹惠元大師:流明縣樓彜縣(今山西省,原平城)人,曾有一位師從著名僧人道安,恰逢戰争,這次是去廣東羅夫山開玉傳教,途經富陽縣,見祿豐靜諒,夠休息,就停在這裡。江州刺猬石屹(水之戰的主要将領之一,被稱為"德山")為修建廟宇,這是祖傳的争鬥東林寺。此後三十多年,慧園師傅一直沒有離廬山一步之遙,"小路不庸俗",歡迎一直以虎溪為界。金安迪被邀請了,他也說他沒有生病。

陶淵明回到隐山麓,與當地著名劉玉民和周繼續唱着更多的有償交流,人們發來了"玉陽三藏"的綽号。不可思議的是,這兩位老朋友被東林寺所吸引,他們愉快地加入了慧園法師的佛士隊伍。不僅是他們,還有123名四方的名人,如宗宗、雷青,都聚集在東林門下。《高僧傳》說:"無論是照顧好心的人,還是客人的塵土和清澈的信,沒想到,期待風遠方。"

從現存的陶功詩中,我們看不到他與慧源大師交往的任何痕迹,包括416年,當時這位大師還活着,沒有看到他的任何祭祀作品。排除了作品丢失的可能性,陶公最大的可能性是,随着慧源師父的命運淺薄,兩位世界上最優秀的人完美擦肩而過。

那麼如何解釋"虎溪三笑"呢?這種想法認為,這是中國文化中最詩意的相遇,其實是後世識字者對儒家三位文藝的诠釋融合了一種奇妙的想象。不是說道功和袁功,隻能說陸功書精,這位道教清教族長出生于406年,不幸的是,他剛剛長到十歲,元功已經走了。難道陸公生來就有神,十歲可以和80歲的遠煙道相提并論嗎?哦,哦!虎溪隻能自己笑三個。

劉玉敏曾經擔任柴尚陵,他在佛門找到了生活的答案,并且非常願意與陶功分享這麼多信件,或者挨家挨戶的邀請。畢竟它靠近水底,從桃工隐居的麗麗村到東林寺,大約20公裡,步行可以早下午。

陶公的《和劉柴三》開頭寫道:"山澤長久看戲法,胡是胡?"他看到劉公進山多年,如此惬意,似乎已經解決了人生中最擔心的命運。他動了動自己的心,向往,準備進山,也克服了一些顧慮,比如:"直奔老",不忍心離開,還要讀懂家裡的田地,一定總有人來耕種吧?這也是實際情況,陶公回到藏身處,五個兒子還沒有成家,然後遭遇了一場大火,老房子被燒得一盞明燈,收容所很少。但他最貴的卻是遠民維持戒嚴,酒是必須禁欲的事情,而"做一杯,經期必喝"的他,愛酒,怎麼能"放下"酒瓜呢?

在心裡,他下定決心要放棄,為了解決人生的終極困難,他還是想走出去,去追求"決斷的疑惑"之地。從《古六》中可以看出,"穿好兩天,一直和家人在一起",行李都不錯,也跟家人都清楚了,但坐下來猶豫不決,"萬一不高興,永遠嘲笑這個世界。""進出山谷,這是行不通的。

雖然不能抛家出戶,"上坡進群",但"異庸俗"的陶公與東林寺的交流并沒有破裂。

《連社高賢傳》有最早的記錄:"遠法師和竹賢會,到書中招募圓明,袁明軒:'如果你想喝酒就走吧。徐,然後皺了皺眉頭,突然留了眉頭走了。"

對于這個"少俗押韻,性這愛山"的大聖人,慧園師傅後悔了,如此誠摯的邀請,但陶公也扮演了一個小性愛兒子,也許是一個借口,讓喝酒(打破佛陀的重戒指)作為人質,但遠鑼"簡小段并拿走它的搖籃",居然同意了。是以陶公不得不來了,來了,沒有留下來,忽然覺得不對勁,皺着眉頭走了。

元代初期,李公寰的《桃淵明集》有一句注:"每個社會的荊節"。有一天,于元恭、傅和寺外,聞到鐘聲,感覺不到表象,生活又回來了。"就是說,有一次陶恭來,剛走到山門口,聽到鐘聲皺了皺眉頭,誰沒看見,回頭一看。

從405年的辭職,到彙源師傅416年的沉默,十年的轉瞬即逝,等到陶公琢磨"我人生夢房,塵埃是什麼?"當這是第一件大事時,遙遠的爺爺再也無法解釋他的疑慮了。

其實,他的思緒深度遠超普通人,《回到花園田野,它的四》寫道:"生活仿佛是幻覺,說到空虛。"他意識到了生活的虛無主義和幻滅,這可以歸結為"空虛"這個詞。

他本可以"擁有"什麼,但不幸的是停在"但空",隻看到"空",又稱"邪惡空"。小姐被錯過了,他無法察覺到對方的"不僅空虛"——空虛,不出空,空中錄影機,還有記憶空虛。

義憤填膺的大師曾為道功感歎道:"先生相信因果關系,想發明,拒絕讀佛,是識字者的習慣。當天,遠方的公衆對陶元明心空如也,可以學習之道,招收進入蓮花社。他是酒的一生,知道佛門要戒酒,不敢給,因為:徐某某喝是要來的。大慈悲。快來讀佛三天,留好眉毛,走吧。為了能夠放下,不能舉起。"(《印刷大師筆記-論續集》-《魏美璆》第十六卷)

李恭林,蓮社地圖

于是,陶公繼續了他沉迷于葡萄酒的日子。在莉莉村東南的溪流旁邊,有一塊巨石水準躺着,光滑如平台。石頭上有人形的肉汁,據說陶公喝醉了,經常躺在上面。

就個人而言,不是道功不去佛,也不是離智慧很遠,因為這件事,很難強行。讓一個智者誠實地讀佛陀,畢竟這并不容易,但怎麼可能不聰明的人總是聰明的錯誤呢?

再讀一遍陶公詩:"在東邊的菊花籬笆下,見南山。"這裡有一個真正的意義來辨識被遺忘的東西。忽然有禅意,忽然疑惑,如果道功遇到媽祖,會是什麼?

媽祖道義是洪州宗禅宗分支的祖師,法人廣泛分布在世界各地,常住在洪州(今南昌)開元寺離廬山不遠。敏銳的大師提出了"正常的心是道",坐着躺着無非是禅宗,這與"在大浪中,不開心不怕"的陶公可能更排成一行,是以要上司,他一定樂于言。

就這樣,媽祖、陶功也笑了,雙峰與對峙,心中的月亮。

不幸的是,媽祖活躍于唐代,陶公早出生三百年。

參考書目:《晉書》《說新語》《陶淵明集》《絕緣師記》《高僧傳》《留會高仙傳記》