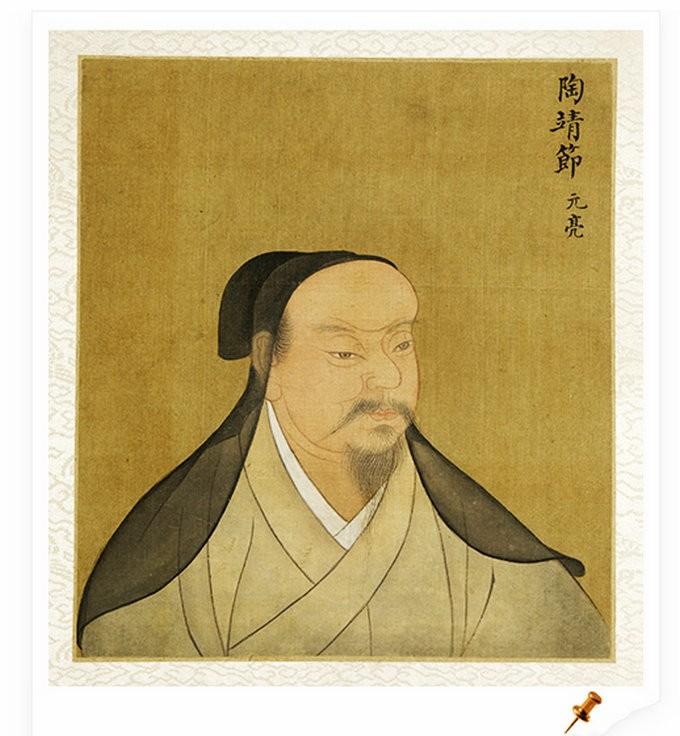

东晋末期出名的一位真正的大师,桃公渊明的诗作都有伟大的作品,深受后世人钦佩,被誉为"隐姓的诗人的一生",也尊为"田园诗派的祖先"。陶功地下知道,大概是笑,他是一个非名气文化工作者,"说新语言"的特别记录魏金凤的名言,但他缺席了。也没想到会享誉全国,根据他的性格,与其给这么高的父权人名字,不如做一杯好酒来向他致敬一个快乐。

他安详地死去,没有惊动皇帝,公众也没有封下他的名字。好朋友诗人闫公彦主张给他一本私书:《景节先生》、《关乐终于下京,好诚信从克旗节来》。"觉得这符合他的风格,陶公可能会喜欢。

就个人而言,陶公的性格很有价值,前六个字都做得很好,但"self-k"差不多,世人喝得好,大众一辈子都被酒虫欺负。他的饮料有点失控,但他看起来并不可爱,这也是他拥有大量追随者的原因之一。

"直道不屈不挠的贞洁","景珍先生"或许更合适,因为原来没有体现出陶公的风骨,他宁愿辞退七品县泰师爷回家过上贫穷的生活,也拒绝低贵的头颅,为此还写了一篇大文章《话来吧》:

"回来吧,农村会是吴虎吗?"

既是自以为是的服务,又是孤独的悲伤?

理解不是过去,来者的知识是可以追溯的。

真的迷得不远,感觉今天是,昨天不是......"

通过对"心以心换形"的感知和"今天不是昨天"的意识,可以看出他的思想得到了改善,也实现了一定的境界。陶公从小就读儒家经典,"年轻人,游好六本书。"当我还是个孩子的时候,我没有很多乐趣,我读书。作为一个成年人,我想表现出雄心壮志,和世界一样,但当世界陷入混乱时,只能退缩,和平地生活,孤独。

从公元405年到427年驾驶鹤西游,陶公隐居了二十二年,期间除了创作大量简单的诗歌和喝了很多酒之外,他还是有一颗进步的心,想着离开,境界再往上一个层次,可惜由于没有谈判的原因, 他总是在儒家之间走动,向前看,没有办法在醉醺醺的乡下找到休息的地方。

陈玉基先生等人认为他"外向内向,也是天主"。"'外来儒家'是对的,自从放弃了官祇,最后一条路,儒家思想基本上已经变成了过去的风格,但"内路"不一定,当时,天师道在庐山地区还没有成为气候,陶公的作品也没见过和道家一起背影,他的思想是在旧庄的根基上加了一些形而上学的堆砌, 并没有建造宫殿景观的外观。根据他的著作,后来人们不情愿地给了他一位"新自然说"的发明家,没有得到多少认可。"Shessaga"也是对的,学习佛陀对机会契合需要的理解。陶公虽然住在东林寺会元师傅旁边,但尝到了末日的滋味,如果离开,就不像后来的王伟白居一样执着皈依。

说起一代高僧会元大师,他的子民博通儒家六位,也深刻地理解了老壮人的真谛,提倡"内(佛)外(儒家、玄)之道,能融清"。"远近儒家仙达,不要叹息其深刻。陶公家族有拜佛的传统,和学者们一样检验,从"回道"就能明显看到佛歌"回国"的影子,那么道公为什么跟这片网土宗开山祖师擦肩而过呢?这太夸张了,让我想再谈一遍。

然后介绍惠元大师:流明县楼彝县(今山西省,原平城)人,曾有一位师从著名僧人道安,恰逢战争,这次是去广东罗夫山开玉传教,途经富阳县,见禄丰静谅,够休息,就停在这里。江州刺猬石屹(水之战的主要将领之一,被称为"德山")为修建庙宇,这是祖传的争斗东林寺。此后三十多年,慧园师傅一直没有离庐山一步之遥,"小路不庸俗",欢迎一直以虎溪为界。金安迪被邀请了,他也说他没有生病。

陶渊明回到隐山麓,与当地著名刘玉民和周继续唱着更多的有偿交流,人们发来了"玉阳三藏"的绰号。不可思议的是,这两位老朋友被东林寺所吸引,他们愉快地加入了慧园法师的佛士队伍。不仅是他们,还有123名四方的名人,如宗宗、雷青,都聚集在东林门下。《高僧传》说:"无论是照顾好心的人,还是客人的尘土和清澈的信,没想到,期待风远方。"

从现存的陶功诗中,我们看不到他与慧源大师交往的任何痕迹,包括416年,当时这位大师还活着,没有看到他的任何祭祀作品。排除了作品丢失的可能性,陶公最大的可能性是,随着慧源师父的命运浅薄,两位世界上最优秀的人完美擦肩而过。

那么如何解释"虎溪三笑"呢?这种想法认为,这是中国文化中最诗意的相遇,其实是后世识字者对儒家三位文艺的诠释融合了一种奇妙的想象。不是说道功和袁功,只能说陆功书精,这位道教清教族长出生于406年,不幸的是,他刚刚长到十岁,元功已经走了。难道陆公生来就有神,十岁可以和80岁的远烟道相提并论吗?哦,哦!虎溪只能自己笑三个。

刘玉敏曾经担任柴尚陵,他在佛门找到了生活的答案,并且非常愿意与陶功分享这么多信件,或者挨家挨户的邀请。毕竟它靠近水底,从桃工隐居的丽丽村到东林寺,大约20公里,步行可以早下午。

陶公的《和刘柴三》开头写道:"山泽长久看戏法,胡是胡?"他看到刘公进山多年,如此惬意,似乎已经解决了人生中最担心的命运。他动了动自己的心,向往,准备进山,也克服了一些顾虑,比如:"直奔老",不忍心离开,还要读懂家里的田地,一定总有人来耕种吧?这也是实际情况,陶公回到藏身处,五个儿子还没有成家,然后遭遇了一场大火,老房子被烧得一盏明灯,收容所很少。但他最贵的却是远民维持戒严,酒是必须禁欲的事情,而"做一杯,经期必喝"的他,爱酒,怎么能"放下"酒瓜呢?

在心里,他下定决心要放弃,为了解决人生的终极困难,他还是想走出去,去追求"决断的疑惑"之地。从《古六》中可以看出,"穿好两天,一直和家人在一起",行李都不错,也跟家人都清楚了,但坐下来犹豫不决,"万一不高兴,永远嘲笑这个世界。""进出山谷,这是行不通的。

虽然不能抛家出户,"上坡进群",但"异庸俗"的陶公与东林寺的交流并没有破裂。

《连社高贤传》有最早的记录:"远法师和竹贤会,到书中招募圆明,袁明轩:'如果你想喝酒就走吧。徐,然后皱了皱眉头,突然留了眉头走了。"

对于这个"少俗押韵,性这爱山"的大圣人,慧园师傅后悔了,如此诚挚的邀请,但陶公也扮演了一个小性爱儿子,也许是一个借口,让喝酒(打破佛陀的重戒指)作为人质,但远锣"简小段并拿走它的摇篮",居然同意了。所以陶公不得不来了,来了,没有留下来,忽然觉得不对劲,皱着眉头走了。

元代初期,李公寰的《桃渊明集》有一句注:"每个社会的荆节"。有一天,于元恭、傅和寺外,闻到钟声,感觉不到表象,生活又回来了。"就是说,有一次陶恭来,刚走到山门口,听到钟声皱了皱眉头,谁没看见,回头一看。

从405年的辞职,到汇源师傅416年的沉默,十年的转瞬即逝,等到陶公琢磨"我人生梦房,尘埃是什么?"当这是第一件大事时,遥远的爷爷再也无法解释他的疑虑了。

其实,他的思绪深度远超普通人,《回到花园田野,它的四》写道:"生活仿佛是幻觉,说到空虚。"他意识到了生活的虚无主义和幻灭,这可以归结为"空虚"这个词。

他本可以"拥有"什么,但不幸的是停在"但空",只看到"空",又称"邪恶空"。小姐被错过了,他无法察觉到对方的"不仅空虚"——空虚,不出空,空中摄像机,还有记忆空虚。

义愤填膺的大师曾为道功感叹道:"先生相信因果关系,想发明,拒绝读佛,是识字者的习惯。当天,远方的公众对陶元明心空如也,可以学习之道,招收进入莲花社。他是酒的一生,知道佛门要戒酒,不敢给,因为:徐某某喝是要来的。大慈悲。快来读佛三天,留好眉毛,走吧。为了能够放下,不能举起。"(《印刷大师笔记-论续集》-《魏美璆》第十六卷)

李恭林,莲社地图

于是,陶公继续了他沉迷于葡萄酒的日子。在莉莉村东南的溪流旁边,有一块巨石水平躺着,光滑如平台。石头上有人形的肉汁,据说陶公喝醉了,经常躺在上面。

就个人而言,不是道功不去佛,也不是离智慧很远,因为这件事,很难强行。让一个智者诚实地读佛陀,毕竟这并不容易,但怎么可能不聪明的人总是聪明的错误呢?

再读一遍陶公诗:"在东边的菊花篱笆下,见南山。"这里有一个真正的意义来辨别被遗忘的东西。忽然有禅意,忽然疑惑,如果道功遇到妈祖,会是什么?

妈祖道义是洪州宗禅宗分支的祖师,法人广泛分布在世界各地,常住在洪州(今南昌)开元寺离庐山不远。敏锐的大师提出了"正常的心是道",坐着躺着无非是禅宗,这与"在大浪中,不开心不怕"的陶公可能更排成一行,所以要领导,他一定乐于言。

就这样,妈祖、陶功也笑了,双峰与对峙,心中的月亮。

不幸的是,妈祖活跃于唐代,陶公早出生三百年。

参考书目:《晋书》《说新语》《陶渊明集》《绝缘师记》《高僧传》《留会高仙传记》