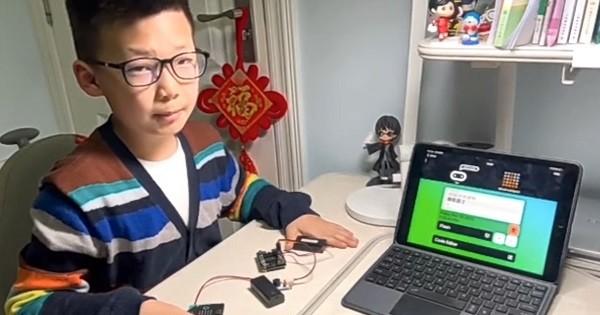

圖說:樂夢晨和他的小程式 來源/采訪對象供圖(下同)

這兩天,“核酸檢測”成了上海人生活中的主題詞。本周四,上海市世界外國語國小的孩子們通過學校微信公衆号,收到了一項來自校長張悅穎的特别任務——“核酸檢測中,如何讓大家按照從業人員的要求到指定采樣點開展核酸檢測,確定不漏一戶、不落一人呢?同學們,歡迎你參加這個方案的征集活動,方案可以是文字形式,也可以是圖表形式,當然如果你能運用資訊化手段和工具,制作一份表格,設計一個小程式那就更好啦!”

孩子們的方案,很快飛到了學校的電子郵箱。其中,三(2)班男孩樂夢晨設計的一個“核酸檢測通知器”讓人眼前一亮。

圖說:孩子們通過各種形式交出了自己的問題解決方案。

寶貝箱裡翻出囤貨

前不久,輪到小樂家所在的小區核酸檢測時,已經是深夜。由于不知道“大白”們什麼時候會來,很多居民提前下樓等待,小樂覺得,這既讓人心焦,而有點兒不安全。他又看到,由于已經快到了休息時間,為了確定每戶人家都能接受到核酸檢測通知,居委會志願者們每一樓、每一戶地跑,挨個通知。

“我覺得他們非常非常辛苦,我就想,能不能設計一個小程式幫助他們。”樂夢晨說。

然而,爸爸媽媽都忙于工作,沒人能幫他的忙。小樂的爸爸是上海市第五批“組團式”醫療援藏工作隊副領隊、上海交通大學附屬瑞金醫院援藏醫生樂飛,小樂上一年級開始,就隻能和“雲爸爸”通過視訊聊天,講故事;媽媽在上海市第一婦嬰保健院實驗室工作,疫情卷土重來,小樂的媽媽和同僚們工作量陡增,每天“朝六晚六”,工作的腳步一棵未停歇。

這個平日腦袋裡充滿奇思妙想的男孩,從寶貝箱裡搬出存貨,開始想辦法。寶貝數量有限,都是他平日裡囤的——要“學校上micro: bit程式設計課的時候,老師發給我們一塊主機闆,我參加程式設計校隊,老師又發了一塊主機闆,箱子裡還有一個蜂鳴器,是以我就想到,可以把他們用起來!”小樂設想,如果志願者手裡有一個發射器,每家每戶裝一個有蜂鳴器的接收器,隻要發射器和接收器使用同一個無線組,就能互相連通了!一幢樓使用一個密碼,志願者像開電視遙控器一樣,按一下就能通知一幢樓。

小程式并不複雜,除了一開始忘記把接收器和發射器設定在同一個無線組,出了“bug”,樂夢晨花了兩個小時就搞定了,還拍好了講解視訊。媽媽下班回來一看,着實有點驚喜,并告訴了遠在西藏的爸爸。“雲爸爸”出手幫小家夥重新剪輯了視訊,作為鼓勵。

爸媽放手 鼓勵孩子奇思妙想

“疫情期間,我關注的不是他的成績,而在于這樣一段獨立成長的經曆,對孩子來說很珍貴。”樂媽媽告訴記者,上一次疫情期間,小樂才一年級,還有些手忙腳亂;但這一次,孩子明顯長大了——白天隻有奶奶在家陪他,小樂不僅自己在iPad上設好了好幾個鬧鐘,提醒直播課開始時間,和自己休息眼睛的“望遠時間”;列印、交作業等所有事情,也全部自己來。樂媽媽覺得,“可能因為我們不得不‘放手’,孩子反而有了更多的成長可能。”

電話那頭,小樂則迫不及待地告訴記者,在沒有父母陪伴的日子,他一個人鼓搗出喝多奇怪的小東西,比如“防低頭太久蜂鳴器”“運動風扇”“壓歲錢盈虧電腦”等,還有深受媽媽歡迎的“密碼記憶器”。

其實,小樂也說,自己的小裝置,還隻是個非常初步的想法,遙控距離、精準度等問題都需要向老師請教。但在校長張悅穎看來,孩子們的這份小任務,重要的可能并不是結果,而是一份關注生活、關注社會的熱情。兩三天過去了,有的孩子交來了思維導圖,有的交來了文配畫,有的交的隻是樸素的一份word文檔。無論形式如何,在這個過程中,學會如何用“項目化”的思維,掌握發現問題和解決問題的方法和路徑,這就是收獲。

新民晚報記者 陸梓華