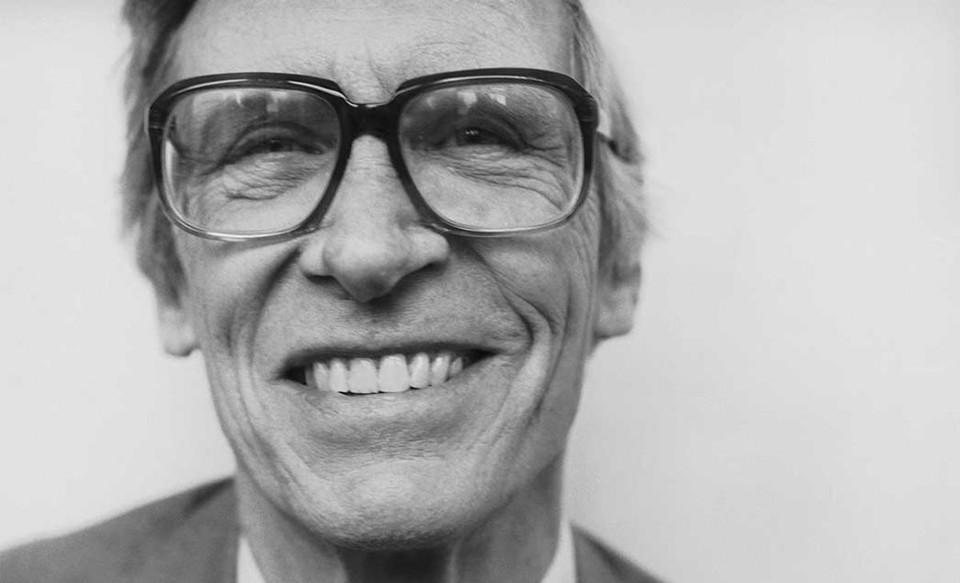

二十世紀最著名的政治哲學家之一羅爾斯(上圖),在康德面前,謙遜得像個國小生。

什麼是經典?哲學家、知識分子、大學教師通常告訴我們的答案是,經典就是那些偉大思想家留下的偉大作品,是我們一生都無法繞過,也不可錯過的人類思想遺産的精華。是以,經典著作常常被大學教師列入必讀書目。幾年前,Quartz網站釋出了美國頂尖大學必讀書目排行榜。必讀書目的前十名分别是:1.柏拉圖《理想國》;2.霍布斯《利維坦》;3.馬基雅維利《君主論》;4.亨廷頓《文明的沖突與世界秩序的重建》;5.斯特倫克《風格的要素》;6.亞裡士多德《尼各馬可倫理學》;7.庫恩《科學革命的結構》;8.托克維爾《論美國的民主》;9.馬克思《共産黨宣言》;10.亞裡士多德《政治學》。除了排名第五的英文寫作工具書《風格的要素》外,其他九本都是人文社科經典著作。

可是,一般人的印象卻是,經典就是那些必讀卻又不想讀,就算讀了也白讀的天書。為什麼呢?一是經典不好讀。這些書大多年代久遠,跟我們所處的時代沒有什麼直接的關聯,而我們對那些遙遠的過去又沒有充分的背景知識,是以我們常常難以進入其文本語境與時代語境。我們不一定清楚作者要回答什麼問題,作者要回答的問題到底有多重要。正是如此,我們會懷疑自己的智商是不是太低了,居然連這都讀不懂。二是經典讀不懂。就算我們平心靜氣下大功夫去閱讀這些經典,也可能入寶山卻空手而歸。這些書通常晦澀難懂,一句話可能就有多重解釋空間,而學者之間又難以給出确切無疑的定論,是以初學者常常不得其門而入。三是經典不實用。即便我們讀懂了,我們也覺得這些天書沒什麼用,讀不讀一個樣,純屬浪費時間。我們當然可以自我安慰說,我們是在不懈追求“自由而無用的靈魂”。可是,我們凡夫俗子的靈魂卻常常安頓在柴米油鹽之上,我們不得不問:讀這些書可以幫我找到工作嗎?可以幫我解決一日三餐嗎?可以幫我還貸款嗎?

那麼,我們應該如何閱讀那些無法觸碰心靈的經典呢?

閱讀經典的态度應該是謙遜的,而不是傲慢的。我們不能因為讀不懂經典,就假定經典是歪理邪說,是胡說八道。我們且來看看二十世紀最偉大的政治哲學家羅爾斯是如何閱讀經典的:“我總是想當然地認為我們所研究的思想家要比我聰明得多。要不然,我為什麼要浪費我和學生的時間去研究他們?如果我在他們的論證中看到了某個錯誤,我就假定這些思想家本人也看到了,而且必定已經處理了這個錯誤。但是在哪裡呢?我要尋找的是他們解決問題的思路,而不是我本人的。有時候他們的思路是曆史性的:在他們的時代,這個問題無需提出,或尚未提出,是以無法在那時得到充分的讨論。抑或,我忽略了或者還沒有讀到文本的某個部分。我假定他們從來不會犯下明顯的錯誤,至少不是重大錯誤。”(John Rawls, “Afterword: A Reminiscence,” in Juliet Floyd and Sanford Shieh (eds.), Future Pasts, Oxford: Oxford University Press, 2001, pp. 427.)

大約十年前,我在哈佛大學訪學的時候,曾經查閱了哈佛大學的羅爾斯檔案,其中收錄了羅爾斯生前的藏書。羅爾斯收藏了4本康德的《道德形而上學奠基》(Groundwork of the Metaphysic of Morals),一本是德文本,另外三本是英文本,而且是一模一樣的三本。他為什麼購買了三本一模一樣的書?因為另外兩本已經被他讀散架了,他用幾種不同顔色的筆在書裡面做了大量旁批。當我看到這幾本書的時候,我真的不敢相信,我難以想象他到底讀了多少遍才能把書讀成這樣。要知道,羅爾斯可是公認的二十世紀最偉大的政治哲學家。而在康德面前,他謙遜得像個國小生,畢恭畢敬地聆聽康德的教誨,一邊聽講,一邊記筆記,他是以學習的心态認真對待前輩的思想遺産的。

我的朋友周保松教授以研究羅爾斯著稱中文學術界,他曾經講述過他的一個類似經曆。他在學生時代曾經在牛津大學旁聽過柯亨(G. A. Cohen)的一門課,他說:“第一天上課,我坐在柯亨旁邊,見到他的桌上放了一本《正義論》,是初版牛津本,書面殘破不堪。他小心翼翼将書打開,我赫然見到六百頁的書全散了,書不成書,每一頁均密密麻麻寫着筆記。那一刻我簡直呆了,從此知道書要這樣讀。我當時想,連柯亨這個當代分析馬克思主義學派的哲學大家,也要以這樣的态度研讀《正義論》,我如何可以不用功?!”(見《自由人的平等政治》第二版,北京三聯書店,2017,第302—303頁。)

沒有激活的經典就不是經典。經典難讀是因為我們沒有激活經典。如果經典沒有被激活,那麼經典就不是我們的經典,而是别人的經典,對我們來說就等于是一堆毫無用處的廢紙。那麼,如何激活經典呢?我個人認為有兩種方法。第一種是還原作者所在時代的語境來激活。如果我們要真正讀懂柏拉圖的《理想國》,就要求我們去了解《理想國》相關的背景知識。例如,柏拉圖何許人?他的成長背景、性格特征是怎樣的?柏拉圖為什麼要以戲劇的方式來寫作?《理想國》是在什麼時代創作的?柏拉圖創作《理想國》的時候,希臘的社會、政治、經濟狀況是怎樣的?《理想國》中的人物是否真有其人,那些人的生活背景是怎樣的,跟劇中人的性格特征是否有出入?我們讀不懂《理想國》,很大程度上是因為我們缺乏這些背景知識。掌握的背景知識越多,讀懂的可能性越大。

第二種是用讀者的問題意識來激活經典。讀者不是盲目地為了讀經典而經典,而是帶着問題去閱讀經典,這樣的閱讀感受完全不一樣。你心中有困惑,有思考,有想法,希望從經典閱讀中解答心中的困惑,回應心中的所思所想。這樣,當作者所讨論的問題和讀者所思考的問題相遇的時候,兩者就會碰撞出火花。如果你特别關心教育公平問題,你會思考柏拉圖所倡導的教育方法是否促進了教育公平。如果你特别關心女性的地位,你會擔憂女性在《理想國》中的處境。你用你的問題意識激活了《理想國》的問題意識。

激活經典後,我們還需要重要的二手文獻來輔助我們閱讀,這是經典入門的最佳方式。許多學者花了一輩子的心血細緻研讀了一兩部經典,他們所寫的解讀作品無疑是我們走進經典世界的最佳向導。如果讀不懂阿裡斯托芬的《雲》,不妨試試閱讀Rhetoric, Comedy, and the Violence of Language in Aristophanes’ Clouds(中譯本:《雅典諧劇與邏各斯:〈雲〉中的修辭、諧劇性與語言暴力》),這本書按照《雲》的文本順序對這篇戲劇的整個結構進行了梳理與解釋,非常友善我們把握《雲》的文本脈絡。西方思想史上的經典著作基本上都有類似的導讀作品,例如Routledge Philosophy Guidebook系列。閱讀柏拉圖的《理想國》可以配上Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Republic,亞裡士多德的《尼各馬可倫理學》可以配上Philosophy Guidebook to Aristotle on Ethics,洛克的《政府論》可以配上Routledge philosophy guidebook to Locke on government,盧梭的《社會契約論》可以配上Routledge Philosophy Guidebook to Rousseau and The Social Contract。這套書的特點也是按照文本的順序來逐漸梳理經典的邏輯結構。獨自摸索閱讀,到頭來可能事倍功半;而這類工具書輔助閱讀,則可能事半功倍。

獨學而無友,則孤陋而寡聞,是以不妨組織讀書會一起閱讀經典。我個人建議讀書會不要采取提前閱讀+現場讨論的方式。按照我以往組織讀書會的經驗,這種讀書會模式通常難以為繼。一開始大家還會用心閱讀,讀了幾次後,不少人就幹脆不讀了,直接來現場聽,最後甚至就不來了。我推薦的讀書會模式是,現場輪流逐字逐句閱讀,然後梳理文本結構,并讨論疑難問題。這種方式的好處是,大家可以無負擔地前來參加讀書會。提前閱讀,來現場後可能就遺忘了許多重要内容。現場閱讀,所有感受都是鮮活的,不會出現遺忘的問題。而且,讀書會的參加者最好都是水準差不多的同齡人。如果有一個在知識上足以碾壓其他人的老師或者專門研究者在場,最後的結果是讀書會變成講座。他講,其他人聽,根本沒有平等讨論的機會。沒有讨論等于沒有參加。

如果窮盡了以上方法還是讀不懂那些經典,還是對那些天書沒有感覺,那就放棄吧。沒有什麼書是非讀不可的。曾經有人問我,死活讀不懂經典,應該怎麼辦?我的回答是:“如果讀不懂,可以先不讀。書與人,也是講究緣分的。有些書雖然經典,但是這些書所研究的問題并不是你所關心的問題,你不一定能夠進入這些書的内在理路。等到未來你的研究進行到一定程度,你的問題意識跟這些書的問題意識有了一定的重合,或許你就豁然開朗了。坦白說,我幾年前也讀過《啟蒙辯證法》,我不懂德文,是以我先讀的英文本,完全不知所雲。接着,我又找了中文本對照,還是不知所雲。後來,我就直接束之高閣了。我想過幾年完成我手上的研究,開始真正研究啟蒙問題的時候,我重新去讀。再比如哈貝馬斯的《合法化危機》,我也是不明是以。許多經典著作跟我無緣。我一開始沮喪,後來就想通了。實際上,每個人心中都有三四部經典,這三四部經典,你是要反複閱讀,爛熟于心的。日後,你每次思考問題,都能從這三四部經典中獲得啟發與靈感。是以,你要找的就是這三四部經典。這三四部經典,你一看之下,就有相見恨晚之感,拿起來就舍不得放下,其中的許多觀點都擊中了你的心靈。你會在心裡想,這就是我一直思考的問題,這就是我的困惑所在。至于其他經典,未必是你的菜,且待來日。不怕你笑話,至今我也沒有翻過康德的三大批判。因為他所研究的問題,并不是我所關心的問題。但是,哪一天我的問題跟他的問題勾連起來了,我一定會迫不及待地翻開他的著作。這是我的想法。”

馬華靈