随着當地時間24日,俄羅斯在頓巴斯地區發起特别軍事行動,美英日歐盟等西方國家随即對俄羅斯展開新一輪制裁。俄羅斯央行以及三家商業銀行均對美西方對俄羅斯的制裁不屑一顧,然而看似與此無關的俄羅斯聯邦航天局局長在社交賬号上的發帖卻傳遞出不一樣的資訊,“如果你們封殺與我們的合作,那誰能來阻止國際空間站的失控墜落?”德米特裡·羅戈津表示。

俄航天局負責人社交媒體截圖

環球時報綜合美國有線電視新聞網CNN和《新聞周刊》消息報道,在美國總統拜登周四宣布新的制裁措施後,羅戈津在推特上說,國際空間站的軌道和位置是由俄羅斯發動機控制的。由于對俄羅斯的制裁,國際空間站可能會脫離軌道,墜落在地球的某個地方。他說,“國際空間站不會飛越俄羅斯上空,是以所有風險都由你承擔,你準備好了嗎?”

網友評論截圖

在該條新聞的評論區,不少網友表示“俄羅斯這是真準備玩命了”。國際空間站失控墜落後果真的不堪設想?上遊小編進行了了解。

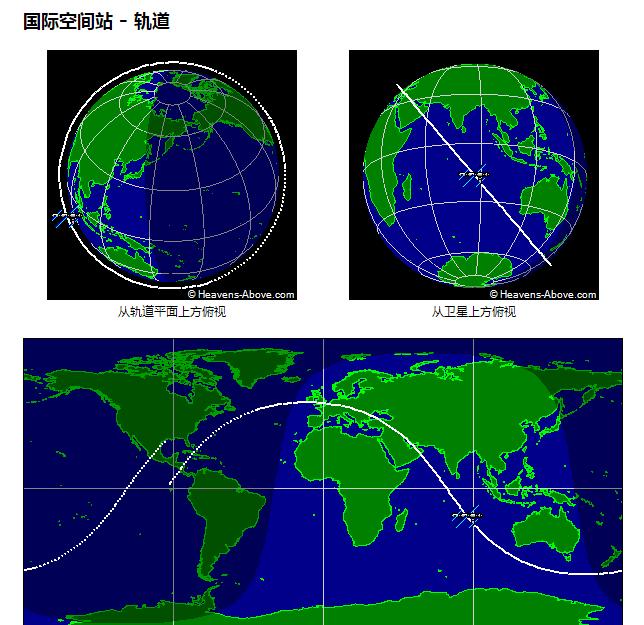

國際空間站運作軌道覆寫人類大部分活動區域

Heavens-Above是一家由克裡斯·皮特建立并營運的非營利天文網站,可以查詢衛星資訊、衛星軌道根式、衛星過境時間、日食資訊等。上遊小編通過該網站查詢了解到,由于地球的自轉,國際空間站的軌道在地球表面的投影範圍很廣,截至發稿時,空間站的投影已經過了澳洲、西歐及南美洲部分地區,北美大陸也将在某一時刻位于空間站投影的下方,可以說人類的大部分活動區域都包含在其中。

Heavens-Above 國際空間站運作軌道

是以最壞的情況就是,國際空間站的殘骸在失控狀态下有很大可能會墜毀在人口稠密的區域。

空間站中空且被大氣層燒毀不會造成隕石類損害

失控的國際空間站會像一顆重達400餘噸的隕石一樣,以極高的速度砸在地面上帶來一場巨大的災難嗎?實際情況可能并沒有想象中的這樣嚴重,原因有三:

1、國際空間站的中空結構根本無法與實心的隕石相比,會導緻它在墜入大氣層之後迅速解體。

2、國際空間站使用的材料大多都是輕質金屬,大部分品質會在大氣層中燒蝕殆盡,隻有少部分緻密或耐高溫的部件能夠最終抵達地球表面。

3、國際空間站的軌道速度是第一宇宙速度,大概是每秒鐘7.9公裡,相比之下,隕石的速度基本上都是每秒鐘十幾公裡,有的隕石的速度甚至可以達到每秒鐘幾十公裡。

國際空間站

再加上國際空間站的輕質中空結構,是以當它在大氣層中穿行時受到的空氣阻力就要比隕石大得多,終端速度遠低于隕石。

基于上述原因科學家才認為盡管最壞的情況确實會對人類形成一定的威脅,但威脅程度并沒有想象中的那麼高。

哈佛大學的天文學家喬納森·麥克道威爾(Jonathan McDowell)專門從事研究近地軌道内和脫離近地軌道的物體,他給出的答案是:最壞的情況相當于一架飛機墜毀,并且還是在人口稠密的區域墜毀,這很糟糕,但并不會像隕石撞擊地球那樣嚴重。

新的出口限制措施将繼續允許美俄民用空間領域合作

據悉,目前國際空間站有四名美國宇航員、兩名俄羅斯宇航員和一名歐洲宇航員生活和工作。

美國航空航天局(NASA)沒有直接回應羅戈津的言論,但它指出,NASA“繼續與俄羅斯聯邦航天局和我們在加拿大、歐洲和日本的其他國際夥伴合作,以維持國際空間站的安全和持續運作。”

NASA發言人對CNN表示,該機構“将繼續與包括俄羅斯聯邦航天局在内的所有國際合作夥伴合作,確定國際空間站的持續安全運作。”

這位發言人說:“新的出口限制措施将繼續允許美俄民用空間領域合作。NASA對在軌和地面站運作的支援沒有任何改變的計劃。新的出口限制措施将繼續允許美俄開展民用空間合作。”

新聞連結》》

國際空間站(International Space Station)

國際空間站由美國、俄羅斯、日本、加拿大和歐洲航天局合作,分為兩個部分——俄羅斯軌道艙段和美國軌道艙段。

國際空間站(International Space Station),是在軌運作最大的空間平台,是一個擁有現代化科研裝置、可開展大規模、多學科基礎和應用科學研究的空間實驗室,由16個國家共同建造、運作和使用,是有史以來規模最大、耗時最長且涉及國家最多的空間國際合作項目。

自1998年正式建站以來,經過十多年的建設,于2010年完成建造任務轉入全面使用階段。 國際空間站主要由美國國家航空航天局、俄羅斯聯邦航天局、歐洲航天局、日本宇宙航空研究開發機構、加拿大空間局共同營運。

尼莫點

雖然國際空間站仍然還在軌道上運作,但它卻早已不再“年輕”,很多基礎設施群組件都出現了老化的迹象,是以它的退役已經在計劃之中,實際上,根據NASA于2022年初宣布的消息,國際空間站将于2031年墜毀。那麼國際空間站将以什麼樣的方式墜毀?它會掉在哪裡?對于這些問題,科學家已經給出了答案。

尼莫點于1992年由加拿大測量工程學家盧卡泰拉發現。尼莫點是地球表面距離陸地最偏遠的地點,位于南太平洋中央48°52.6′S123°23.6′W之處的海面上,與最近的陸塊相隔2688千米之遙。尼莫點周邊的海洋環境不足以供養海洋生物,唯有部分海底細菌可以存活。是以,這裡幾乎是一片寂靜死海。

但在尼莫點被發現并正式命名之前,這一片汪洋大海早已進入前蘇聯和美國航天機構的視野并被加以利用。1971年,前蘇聯為其廢棄航天器尋找落點,發現尼莫點是絕佳的航天器殘骸“墳墓”。因為航天器殘骸若落入這片區域,其殘留的輻射和有害物質會在這裡被困住不再外流,不會污染到其他地方。

自前蘇聯首次在尼莫點海域墜落航天器殘骸以來,這裡安息着260多個航天器的“遺體”,其中的大部分屬于俄羅斯:超過140艘太空補給船、6個禮炮号空間站,還有前蘇聯時期的和平号空間站。此外,這裡還安息着一個SpaceX火箭;歐洲航天局的5艘貨運飛船;日本的6艘HTV貨運飛船。目前正在服役的最先進人造天宮——國際空間站,預計将在10年内退役并被控制墜落,其殘骸也将落到尼莫點所在海域。

上遊新聞綜合自央視新聞 環球網 中青網 廣州日報等 圖檔 新華社 廣州日報 CFP等