和魯迅那“流水賬”式的私密日記不同,胡适先生記日記是一種半公開式的寫作。内容豐富、包羅萬象,讀來發人深省。而由于他在中國現代史中的崇高地位,胡适對當時一流學者、文人的評價,無關對錯與否,自有他的氣度和标準。60年前的2月24日,胡适先生在歡迎“中央研究院”新院士酒會席散時,因心髒病猝發而與世長辭,特作此輯錄紀念這位徽州先賢。

1921年9月24日 · 劉文典

叔雅,合肥人,天資甚高,作舊體文及白話文皆可誦。北大國文部能拿起筆來作文的人甚少,以我所知,有叔雅與玄同兩人罷了。叔雅性最懶,不意他竟能發憤下此死工夫,作此一部可以不朽之作!

1922年4月12日 · 顧颉剛

颉剛近年的成績最大。他每做一件事,總盡心力做去;這樣做的結果,不但把那件事做的滿意,往往還能在那件事之外,得着很多的成績。同輩之中,沒有一人能比他。《詩辨妄》一事,便是最好的例。

1924年9月北京大學《國學季刊》編委會同人合影

胡适(左四)與顧颉剛(左五)

1922年5月30日 · 趙元任

夜間為趙元任的《國音留聲機片課本》作序。元任這書很多心得。他是一個天生的方言學者,音樂家,又加上言語學的訓練,故最配作此事,——其實國中沒有第二人比他更适宜的。此書最精彩的地方都在辨音的正确。

1922年8月11日 · 周氏兄弟

講演後,去看啟明,久談,在他家吃飯;飯後,豫才回來,又久談。周氏弟兄最可愛,他們的天才都很高。像才兼有賞鑒力與創造力,而啟明的賞鑒力雖佳,創作較少。啟明說,他的祖父是一個翰林,滑稽似豫才;一日,他談及一個負恩的朋友,說他死後忽然夢中來見,身穿大毛的皮外套,對他說“今生不能報答你了,隻好來生再圖報答。”他接着談下去:“我自從那回夢中見他以後,每回吃肉,總有點疑心。”這種滑稽,确有點像豫才。

1922年8月28日 · 舊式學者

現今的中國學術界真凋敝零落極了。舊式學者隻剩王國維、羅振玉、葉德輝、章炳麟四人;其次則半新半舊的過渡學者,也隻有梁啟超和我們幾個人。内中章炳麟是在學術上已半僵了,羅與葉沒有條理系統,隻有王國維最有希望。

1927年6月6日 · 王國維

前天報紙登出王靜庵(國維)先生投河自殺的消息,朋友讀了都很不好過。此老真是可愛可敬的,其學問之博而有要,在今日幾乎沒有第二人。

王國維(1877-1927)

1929年2月2日 · 梁啟超

作挽梁任公聯:

文學收功,神州革命。

生平自許,中國新民。

任公才高而不得有統系的訓練,好學而不得良師益友,入世太早,成名太速,自任太多,故他的影響甚大而自身的成就甚微。近幾日我追想他一生著作最可傳世不朽者何在,頗難指名一篇一書。後來我的結論是他的《新民說》可以算是他一生的最大貢獻。《新民說》篇篇指摘中國文化的缺點,頌揚西洋的美德可給大陸人取法的,這是他最不朽的功績。故我的挽聯指出他“中國之新民”的志願。

他晚年的見解頗為一班天資低下的人所誤,竟走上衛道的路上去,故他前六七年發起“中國文化學院”時,曾有“大乘佛教為人類最高的宗教;産生大乘佛教的文化為世界最高的文化”的謬論。此皆歐陽竟無、林宰平、張君劢一班庸人誤了他。他畢竟是個聰明人,故不久即放棄此計劃。

若他晚年無此退境,我的挽聯可以說:

中國新民,生平宏願。

神州革命,文字奇功。

梁啟超(1873-1929)

1930年8月14日 · 夏曾佑

前幾天到青島大學圖書館,看見架上有夏曾佑的《中國曆史》約百餘部,我讨了一套來,病中重讀一遍,深佩夏先生之功力見地。我想代他整理一遍,作一新版本。

1935年1月2日 · 劉半農

劉半農之死,是很可惜的,半農的早年訓練太不好,半途出家,努力做學問,總算是很有成績的。他的風格(taste)不高,有時不免有低級風趣,而不自覺。他努力做雅事,而人但覺其更俗氣。但他是一個時時刻刻有長進的人,其努力不斷最不易得。一個“勤”字足蓋百種短處。

1935年5月4日 · 傅斯年

孟真是個很好的領袖,他有眼光,又有氣力,是以他辦史言所成績很好。

傅斯年(1896-1950)

1935年5月5日,顧颉剛

颉剛來談,帶來我顧起潛先生贈我的《吳愙齋年譜》,匆匆翻讀,甚喜其詳實。

1935年6月6日 · 傅斯年

孟真來談他的古史心得,特别是秦民族的問題,極有趣味。他是絕頂聰明人,記誦古書很熟,故能觸類旁通,能從紛亂中理出頭緒來。在今日治古史者,他當然無有倫比。

1937年1月15日 · 湯用彤

讀湯錫予的《漢魏兩晉南北朝佛教史》稿本第一冊。全日為他校閱。

此書極好。錫予與陳寅恪兩君為今日治此學最勤的,又最有成績的。錫予的訓練極精,工具也好,方法又細密,故此書為最有權威之作。

湯用彤(1893-1964)

1937年1月18日 · 湯用彤

到北大,與湯錫予先生暢談。他自認膽小,隻能作小心的求證,不能作大膽的假設。這是謙詞。錫予的書極小心,處處注重證據,無證之說雖有理亦不敢用。這是最可效法的态度。

他又說:頗有一個私見,就是不願意說什麼好東西都是從外國來的。我也笑對他說:我也有一個私見,就是說什麼壞東西都是從印度來的!我們都大笑。

其實,這都不是曆史家正當态度。史家紀實而已。如果有些好東西是從海外來的,又何妨去老實承認呢?

1937年2月21日 · 陳寅恪

讀陳寅恪先生的論文若幹篇,寅恪治史學,當然是今日最淵博、最有識見、最能用材料的人。但他的文章實在寫的不高明,标點尤賴,不足為法。

陳寅恪(1890-1969)

1939年9月22日 · 趙元任

元任是希有的奇才,隻因興緻太雜,用力太分,故成就不如當年朋友的期望。

1940年1月3日 · 高夢旦

前幾年我在《寫在孔子誕辰紀念之後》,曾說:“凡受過這個世界的新文化的震撼最大的人物,他們的人格,都可以上比一切時代的聖賢,不但沒有愧色,往往超越前人。”我舉出九個人:高夢旦、張元濟、蔡元培、吳稚晖、張伯苓、周诒春、李四光、翁文灏、姜蔣佐。我現在要補幾個人:丁文江、侯德榜、陳光甫、範旭東。

1940年3月6日 · 蔡元培

到家才知道蔡孑民先生昨天死在香港,年七十三(1867—1940)。與周鲠生兄談,同嗟歎蔡公是真能做領袖的。他自己的學問上的成績,思想上的地位,都不算高。但他能充分用人,他用的人的成績都可算是他的成績。

蔡元培(1867-1940)

1946年4月16日,陳寅恪

寅恪遺傳甚厚,讀書甚細心,工力甚精,為大陸史學界一大重鎮。今兩目都廢,真是學術界一大損失。

1947年5月22日 · 張元濟

張元濟,他對于史學的最大貢獻是刊行史籍與史料,他主持的《四部叢刊》與百衲本《廿四史》等,使一般史學者可以容易得着最古本的史籍與古書,其功勞在中國史學界可謂古人無與倫比。我曾想,百衲本《廿四史》的印行,比阮元的《十三經注疏·校勘記》還更重要。(選自《胡适書信》“緻薩本棟、傅斯年信”)

1950年12月20日 · 傅斯年

傅斯年今天死了!

這是中國最大的一個損失!孟真天才最高,能做學問,又能治事,能組織。他讀書最能記憶,又最有判斷能力,故他在中國古代文學與文化史上的研究成績,都有開山的功用。在治事方面,他第一次在廣州中山大學,第二次在中研史語所,第三次代我作北大校長,辦理“複員”的工作,第四次做台大校長,兩年中有很大的成績。

國中今日何處能得這樣一個天才最高的人!他對我始終最忠實,最愛護。他的中國學問根柢比我高深的多多,但他寫信給我,總自稱“學生斯年”,三十年如一日。

我們做學問,功力不同,而見解往往相接近。如我作《詞選》序,指出中國文學的新形式,新格調,往往來自民間,遇着高才的文人,采用這種新方式,加上高超的内容,才有第一流文學産生。後來低能的文人隻能模仿,不能創造,這新方式又往往僵化,成為死文學。孟真有“生老病死”的議論,與我很相同。

又如我的“說儒”,大得他的《周東封與殷遺民》一文的啟示,我曾公開叙述。

現今治古史的人,很少能比他的“大膽的假設”與“小心的求證”!

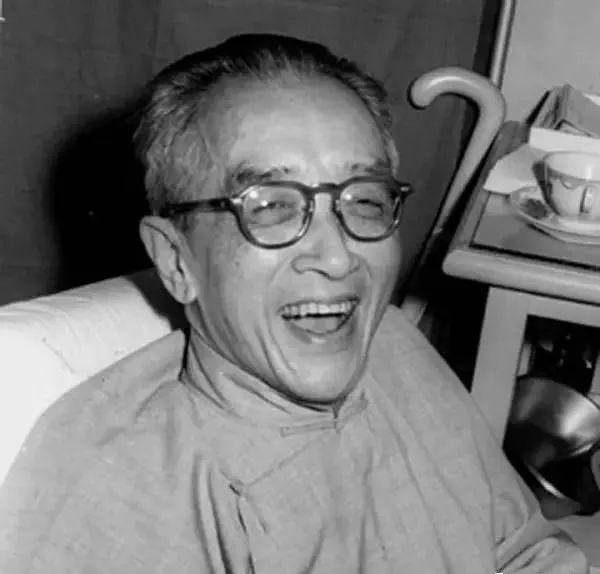

傅斯年與胡适合影

責任編輯:褚欣桐

葉新,安徽歙縣人。北京印刷學院新聞出版學院教授,中國傳媒大學編輯出版學博士、英國斯特靈大學國際出版管理碩士、武漢大學曆史學和文學雙學士。中國編輯學會理事、中國文字著作權協會理事。著作有《近代學人轶事》、《美國雜志出版個案研究》、《美國名編輯研究》、《美國書業觀潮》、《環遊談荟》、《簡•奧斯汀在中國》等。業餘從事季羨林研究和郭嵩焘研究。

出版六家

出版人的小家

出版六家公衆号的所有内容,均為原創。

未經許可,請勿使用。

歡迎合作、轉載。