和鲁迅那“流水账”式的私密日记不同,胡适先生记日记是一种半公开式的写作。内容丰富、包罗万象,读来发人深省。而由于他在中国现代史中的崇高地位,胡适对当时一流学者、文人的评价,无关对错与否,自有他的气度和标准。60年前的2月24日,胡适先生在欢迎“中央研究院”新院士酒会席散时,因心脏病猝发而与世长辞,特作此辑录纪念这位徽州先贤。

1921年9月24日 · 刘文典

叔雅,合肥人,天资甚高,作旧体文及白话文皆可诵。北大国文部能拿起笔来作文的人甚少,以我所知,有叔雅与玄同两人罢了。叔雅性最懒,不意他竟能发愤下此死工夫,作此一部可以不朽之作!

1922年4月12日 · 顾颉刚

颉刚近年的成绩最大。他每做一件事,总尽心力做去;这样做的结果,不但把那件事做的满意,往往还能在那件事之外,得着很多的成绩。同辈之中,没有一人能比他。《诗辨妄》一事,便是最好的例。

1924年9月北京大学《国学季刊》编委会同人合影

胡适(左四)与顾颉刚(左五)

1922年5月30日 · 赵元任

夜间为赵元任的《国音留声机片课本》作序。元任这书很多心得。他是一个天生的方言学者,音乐家,又加上言语学的训练,故最配作此事,——其实国中没有第二人比他更适宜的。此书最精彩的地方都在辨音的正确。

1922年8月11日 · 周氏兄弟

讲演后,去看启明,久谈,在他家吃饭;饭后,豫才回来,又久谈。周氏弟兄最可爱,他们的天才都很高。像才兼有赏鉴力与创造力,而启明的赏鉴力虽佳,创作较少。启明说,他的祖父是一个翰林,滑稽似豫才;一日,他谈及一个负恩的朋友,说他死后忽然梦中来见,身穿大毛的皮外套,对他说“今生不能报答你了,只好来生再图报答。”他接着谈下去:“我自从那回梦中见他以后,每回吃肉,总有点疑心。”这种滑稽,确有点像豫才。

1922年8月28日 · 旧式学者

现今的中国学术界真凋敝零落极了。旧式学者只剩王国维、罗振玉、叶德辉、章炳麟四人;其次则半新半旧的过渡学者,也只有梁启超和我们几个人。内中章炳麟是在学术上已半僵了,罗与叶没有条理系统,只有王国维最有希望。

1927年6月6日 · 王国维

前天报纸登出王静庵(国维)先生投河自杀的消息,朋友读了都很不好过。此老真是可爱可敬的,其学问之博而有要,在今日几乎没有第二人。

王国维(1877-1927)

1929年2月2日 · 梁启超

作挽梁任公联:

文学收功,神州革命。

生平自许,中国新民。

任公才高而不得有统系的训练,好学而不得良师益友,入世太早,成名太速,自任太多,故他的影响甚大而自身的成就甚微。近几日我追想他一生著作最可传世不朽者何在,颇难指名一篇一书。后来我的结论是他的《新民说》可以算是他一生的最大贡献。《新民说》篇篇指摘中国文化的缺点,颂扬西洋的美德可给大陆人取法的,这是他最不朽的功绩。故我的挽联指出他“中国之新民”的志愿。

他晚年的见解颇为一班天资低下的人所误,竟走上卫道的路上去,故他前六七年发起“中国文化学院”时,曾有“大乘佛教为人类最高的宗教;产生大乘佛教的文化为世界最高的文化”的谬论。此皆欧阳竟无、林宰平、张君劢一班庸人误了他。他毕竟是个聪明人,故不久即放弃此计划。

若他晚年无此退境,我的挽联可以说:

中国新民,生平宏愿。

神州革命,文字奇功。

梁启超(1873-1929)

1930年8月14日 · 夏曾佑

前几天到青岛大学图书馆,看见架上有夏曾佑的《中国历史》约百余部,我讨了一套来,病中重读一遍,深佩夏先生之功力见地。我想代他整理一遍,作一新版本。

1935年1月2日 · 刘半农

刘半农之死,是很可惜的,半农的早年训练太不好,半途出家,努力做学问,总算是很有成绩的。他的风格(taste)不高,有时不免有低级风趣,而不自觉。他努力做雅事,而人但觉其更俗气。但他是一个时时刻刻有长进的人,其努力不断最不易得。一个“勤”字足盖百种短处。

1935年5月4日 · 傅斯年

孟真是个很好的领袖,他有眼光,又有气力,所以他办史言所成绩很好。

傅斯年(1896-1950)

1935年5月5日,顾颉刚

颉刚来谈,带来我顾起潜先生赠我的《吴愙斋年谱》,匆匆翻读,甚喜其详实。

1935年6月6日 · 傅斯年

孟真来谈他的古史心得,特别是秦民族的问题,极有趣味。他是绝顶聪明人,记诵古书很熟,故能触类旁通,能从纷乱中理出头绪来。在今日治古史者,他当然无有伦比。

1937年1月15日 · 汤用彤

读汤锡予的《汉魏两晋南北朝佛教史》稿本第一册。全日为他校阅。

此书极好。锡予与陈寅恪两君为今日治此学最勤的,又最有成绩的。锡予的训练极精,工具也好,方法又细密,故此书为最有权威之作。

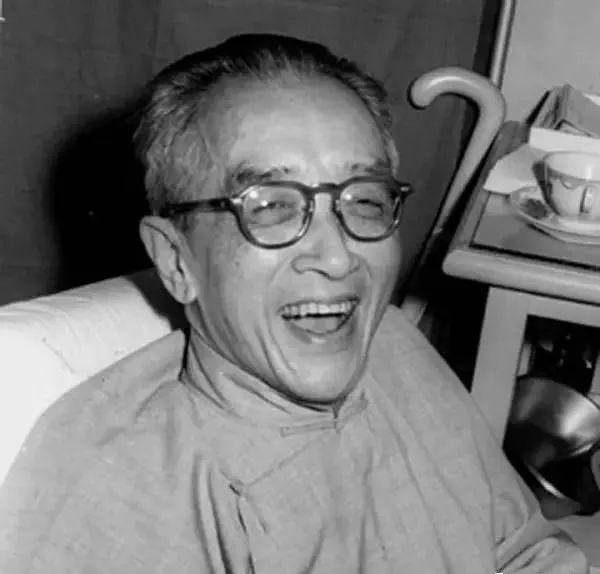

汤用彤(1893-1964)

1937年1月18日 · 汤用彤

到北大,与汤锡予先生畅谈。他自认胆小,只能作小心的求证,不能作大胆的假设。这是谦词。锡予的书极小心,处处注重证据,无证之说虽有理亦不敢用。这是最可效法的态度。

他又说:颇有一个私见,就是不愿意说什么好东西都是从外国来的。我也笑对他说:我也有一个私见,就是说什么坏东西都是从印度来的!我们都大笑。

其实,这都不是历史家正当态度。史家纪实而已。如果有些好东西是从海外来的,又何妨去老实承认呢?

1937年2月21日 · 陈寅恪

读陈寅恪先生的论文若干篇,寅恪治史学,当然是今日最渊博、最有识见、最能用材料的人。但他的文章实在写的不高明,标点尤赖,不足为法。

陈寅恪(1890-1969)

1939年9月22日 · 赵元任

元任是希有的奇才,只因兴致太杂,用力太分,故成就不如当年朋友的期望。

1940年1月3日 · 高梦旦

前几年我在《写在孔子诞辰纪念之后》,曾说:“凡受过这个世界的新文化的震撼最大的人物,他们的人格,都可以上比一切时代的圣贤,不但没有愧色,往往超越前人。”我举出九个人:高梦旦、张元济、蔡元培、吴稚晖、张伯苓、周诒春、李四光、翁文灏、姜蒋佐。我现在要补几个人:丁文江、侯德榜、陈光甫、范旭东。

1940年3月6日 · 蔡元培

到家才知道蔡孑民先生昨天死在香港,年七十三(1867—1940)。与周鲠生兄谈,同嗟叹蔡公是真能做领袖的。他自己的学问上的成绩,思想上的地位,都不算高。但他能充分用人,他用的人的成绩都可算是他的成绩。

蔡元培(1867-1940)

1946年4月16日,陈寅恪

寅恪遗传甚厚,读书甚细心,工力甚精,为大陆史学界一大重镇。今两目都废,真是学术界一大损失。

1947年5月22日 · 张元济

张元济,他对于史学的最大贡献是刊行史籍与史料,他主持的《四部丛刊》与百衲本《廿四史》等,使一般史学者可以容易得着最古本的史籍与古书,其功劳在中国史学界可谓古人无与伦比。我曾想,百衲本《廿四史》的印行,比阮元的《十三经注疏·校勘记》还更重要。(选自《胡适书信》“致萨本栋、傅斯年信”)

1950年12月20日 · 傅斯年

傅斯年今天死了!

这是中国最大的一个损失!孟真天才最高,能做学问,又能治事,能组织。他读书最能记忆,又最有判断能力,故他在中国古代文学与文化史上的研究成绩,都有开山的功用。在治事方面,他第一次在广州中山大学,第二次在中研史语所,第三次代我作北大校长,办理“复员”的工作,第四次做台大校长,两年中有很大的成绩。

国中今日何处能得这样一个天才最高的人!他对我始终最忠实,最爱护。他的中国学问根柢比我高深的多多,但他写信给我,总自称“学生斯年”,三十年如一日。

我们做学问,功力不同,而见解往往相接近。如我作《词选》序,指出中国文学的新形式,新格调,往往来自民间,遇着高才的文人,采用这种新方式,加上高超的内容,才有第一流文学产生。后来低能的文人只能模仿,不能创造,这新方式又往往僵化,成为死文学。孟真有“生老病死”的议论,与我很相同。

又如我的“说儒”,大得他的《周东封与殷遗民》一文的启示,我曾公开叙述。

现今治古史的人,很少能比他的“大胆的假设”与“小心的求证”!

傅斯年与胡适合影

责任编辑:褚欣桐

叶新,安徽歙县人。北京印刷学院新闻出版学院教授,中国传媒大学编辑出版学博士、英国斯特灵大学国际出版管理硕士、武汉大学历史学和文学双学士。中国编辑学会理事、中国文字著作权协会理事。著作有《近代学人轶事》、《美国杂志出版个案研究》、《美国名编辑研究》、《美国书业观潮》、《环游谈荟》、《简•奥斯汀在中国》等。业余从事季羡林研究和郭嵩焘研究。

出版六家

出版人的小家

出版六家公众号的所有内容,均为原创。

未经许可,请勿使用。

欢迎合作、转载。