春節過後,一則“20分鐘孩子眼球被溶化!醫生說這東西每家都有,家長一定要高度警惕!”的文章在網際網路上傳播。

該消息稱來自上海某兒科醫生的分享,大意是媒體報道了一條“新聞”:一個8歲的孩子将食品中的幹燥劑放進有水的飲料瓶,結果發生爆炸,孩子的眼球被溶解。文章提醒,家長要注意幹燥劑,不僅不能食用,而且要遠離水等液體。

這是真的嗎?

幹燥劑不是食品和玩具

但并非都會爆炸

從文章的提醒主題看,确實沒有錯:幹燥劑既不是食品也不是玩具,不能食用和玩耍。

不過,進一步調查可以發現,文章并未将幹燥劑說清楚,因為并不是所有的幹燥劑遇水都會爆炸。

在生活中,常見的幹燥劑可分為化學幹燥劑和實體幹燥劑兩種。前者的主要原料為氧化鈣(即“生石灰”)、硫酸鈣等,通過與水發生化學反應進行幹燥;後者包括矽膠、活性氧化鋁、活性炭等,通過實體吸附水分實作幹燥。

此前,在食品工業中,化學幹燥劑使用較廣,但氧化鈣等一旦遇到大量水,會發生激烈的化學反應,釋放出大量熱量,并變成強堿性液體。如果在飲料瓶等小容器中發生反應,确實會産生爆炸。

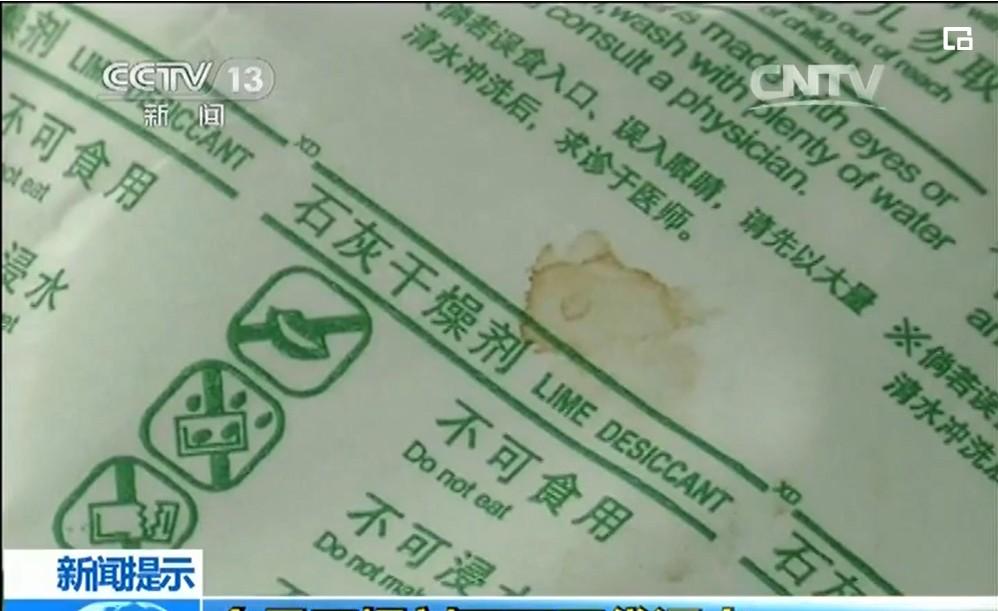

遇水會産生劇烈反應的石灰幹燥劑(圖檔來源:cctv13 2014年11月14日節目截屏)。

但值得注意的是,由于以氧化鈣為主要原料的幹燥劑比較危險,目前已呈現出逐漸被淘汰的趨勢。取而代之的是以矽膠為主料的實體幹燥劑。

解放日報·上觀新聞記者随機從餅幹、堅果等不同食品中拆出部分幹燥劑,發現均為二氧化矽小珠組成的矽膠幹燥劑,而不是粉末狀的氧化鈣。這些半透明狀的矽膠小珠能自動吸附空氣中的水分,沒有腐蝕性和毒性。

就記者檢視的幹燥劑而言,包裝上有“禁止食用”的提醒,但沒有表示不能接觸水。因為矽膠幹燥劑化學性能穩定,吸水後不會發生劇烈的放熱現象。

記者從不同食品中拆出的幹燥劑與除氧劑,裡面均不是氧化鈣。

此外,記者還在堅果裡發現有 “脫氧劑”,其外包裝标注着“不可食用,不可微波”;打開後是黑色粉末。

原來,“脫氧劑”以鐵粉為主要原料,其原理是利用鐵粉跟氧氣發生反應,除去包裝裡的氧氣,有助于延緩食品氧化變質。鐵粉屬于金屬,是以不能放進微波爐。不過,鐵粉與常溫水也不會發生化學反應。

由此可見,家長有必要提醒孩子不食用、不玩耍幹燥劑和脫氧劑。但是,一味誇大幹燥劑和脫氧劑的危險性也不準确。

做科普也不能編謠言

值得一提的是,提醒家長和孩子注意幹燥劑的安全隐患沒有錯,但并不意味着相關文章就可以造謠,或用聳人聽聞的消息來喚起關注。

解放日報·上觀新聞求證發現,所謂“孩子眼球溶化”的“新聞”早在2015年前後就開始流傳,涉事當事人既有說是上海的孩子,又有說來自湖南、江蘇、江西、廣東等各地。

可是,這些所謂的“新聞報道”中,既沒有診療醫院名稱,也沒有診療醫生資訊,甚至連新聞機構的準确名稱都沒有,隻是模糊地表示“某地媒體表示”“部分媒體表示”。

此外,有部分文章使用了“CCTV13新聞”的截屏畫面。

經記者核查,該截屏為2014年的一條消息。

該消息确實與幹燥劑遇水發生化學反應傷人有關,涉事人為江西的孩子,在南昌一家醫院救治。根據當時報道,孩子眼部遭到灼傷,醫生正努力救治,以避免堿性液體向孩子眼球滲透。但醫生并未診斷“孩子眼球已經被溶化”。

被部分自媒體援引的近期“新聞”畫面其實是2014年的新聞畫面,當時新聞并未說孩子眼球被溶解。

可見,所謂“20分鐘孩子眼球溶化”的消息,很可能是部分自媒體為了普及幹燥劑安全知識而将以往的新聞報道誇大其詞後的“成果”。

也許,部分自媒體的出發點是為了提醒公衆注意幹燥劑,可編造故事、誇大後果的做法并不可取。

類似“眼球溶化”的消息雖然引人注目,其本質仍舊是篡改事實的造謠行為,與一味追求流量的“标題黨”并無二緻。

(上海網絡辟謠)