本文為“午後品味”與“船長讀畫”聯合出品的中國美術史系列語音類節目,歡迎收聽。

對于竹,在中國文化傳播、普及中的巨大功績,我們不應感覺陌生。

比如肇始于商代、盛行于戰國時期的書寫材料——竹簡。而毛筆,這種用竹管和獸毫制作的書寫工具,其發明時間應是更早。

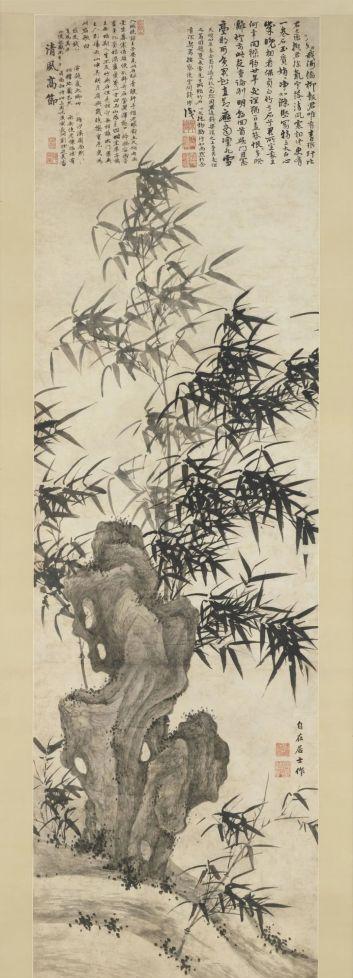

插圖,夏昶 風竹圖軸 紐約大都會博物館藏

在戰國時期,可能就有了竹管兔毫筆。從漢代到魏晉、隋唐,這段中國文學、藝術發展的高峰期,竹管兔毫筆、羊毫筆也開始大流行。

在中國的繪畫種,這種書寫用的毛筆,更是不可或缺的主要創作工具。

而且,如何使用将書寫的方式、特點、表現力融合到繪畫中,一直是中國畫家們努力追尋的方向。

這樣,就形成了中國繪畫在創作理論和鑒賞方面與衆不同的獨特體系。

一方面,将書法融于繪畫,更容易為文學與繪畫這兩種藝術形式所建構的意象之間,搭建一座彼此溝通、呼應、融彙的意境之橋;

另一方面,用書寫的方式作畫,所獨具的形式美感,成為品鑒中國繪畫的重要标準。也是以,練習書法、熟悉用筆的技能成為學畫者需要不斷修煉的重要功課。

雖然竹在中國傳統文化的傳播中扮演着如此重要、不可或缺的角色。但,單就繪畫主題來探讨,至少在中唐以前,畫家們的心中,尚未從“物質”意義上的竹身上獲得創作靈感。

這種被後世文人寄予極重要人文内涵的繪畫母題,長期扮演着跑龍套的尴尬角色。

在傳統繪畫中,畫竹可大緻分為兩類技法:一是勾勒設色,其次便是以墨寫竹。到了北宋徽宗時期編撰的《宣和畫譜》中,将“墨竹”單列一門畫科,墨竹由此,正式成為一門獨立于人物、花鳥、山水的創作母題。

《宣和畫譜》沿襲了文同、蘇轼等文人士大夫業餘畫家對繪畫的了解,為“墨竹”給出了一個相對狹窄的定義。

在其中《墨竹叙論》中,提及:“多出于詞人墨卿之所作。蓋胸中所得,固已吞雲夢之八九,而文章翰墨,形容所不逮,故一寄于毫楮[háo chǔ]。”

毫楮是指毛筆和紙,這段話的意思是,文人士大夫們繪畫的目的,在于抒發自己的心意和情感,當所作的文章、所寫的書法,難以盡興時,便借繪畫這種視覺形象來呈現。

這段話與蘇轼評價文同畫竹的創作動機類似:“文同畫竹,乃是詩不能盡,溢而為書,變而為畫。”

是以,在北宋《宣和畫譜》成書前後,對于“墨竹”這一畫科,輿論界達成了一項共識,那就是為其增加了創作者身份的限定,既所謂的“詞人墨卿”。

這樣的限定,也将很多畫家排除在外,因而人數也相當有限。《宣和畫譜》總結說:“自五代至本朝,才得十二人。而五代獨得李頗,本朝魏端獻、王璟、士人文同輩。”

若是抛開北宋人為創作者身份所設的限定,用墨寫竹的畫家,應遠遠超出這12人。比如畫譜中的花鳥畫一門中,所記載的,以墨竹為創作主題的作品便可列出一長串名單。

在位創作者身份給予i限定外,《宣和畫譜》也暗示了墨竹這一畫科所形成的時間範圍,即,其提到的“自五代至北宋”。

那麼在五代之前,就沒有畫墨竹之人了嗎?

答案是否定的,我們将要探讨的這個問題,誰是“中國的墨竹之祖”?他,應該出現于五代之前。

從北宋時開始盛行的墨竹,其技法的發明者到底為何人呢?

元代的畫竹高手李衎[kàn]在他所著的《竹譜詳錄》中記道:“墨竹亦起于唐,而源流未審……黃太史疑出于吳道子。”

黃太史,就是指我們上一集内容中提到過那位黃庭堅。他曾以秘書丞兼國史編修官,故後人也稱他為黃太史。

據李衎引用黃庭堅的說法,墨竹的畫法始于唐代,但發明者無從考證,有可能是吳道子發明這種畫法。

但我們查閱了目前留存的畫史,發現還有其他幾類說法:

一是說唐玄宗李隆基發明的,這一說法源自元朝人張退公《墨竹記》,其中提到:“夫墨竹者,肇自明皇,後傳蕭悅,因觀竹影而得意。”

這句話中的明皇指唐玄宗李隆基,他的谥号[shì hào]為至道大聖大明孝皇帝,是以後世用明皇指代他。蕭悅是晚唐,唐穆宗時期的一位畫家,他曾與白居易有過一段交往,有關這位畫家,我們在此後的内容中将為您詳細介紹。

第三種說法,将發明的專利頒給了五代後唐招讨史郭崇韬[tāo]之妻——“李夫人”。

郭崇韬征蜀,蜀主王衍投降後,郭崇韬強占了一位“李夫人”。這位李夫人在府邸中,抑郁寡歡,在月光中看見竹影婆娑,于是在窗戶紙上用墨畫竹,由此發明了這一技法,這種說法來自元朝人夏文彥《圖繪寶鑒》卷二中記載。

上述三種——吳道子、李隆基和李夫人為墨竹發明者的說法,都源自元朝人的記載。

但是,我們查閱更早時,晚唐時期張彥遠所著的《曆代名畫記》、北宋時期的《宣和畫譜》、郭若虛《圖畫見聞志》等畫史中,則根本沒有類似的記錄。

另外還有兩類傳聞,其一稱三國時期的關羽開始畫墨竹;其二稱王維開始畫墨竹,并且在開元年間留有石刻。

前者顯然是杜撰,未見有可信史料,不排除這位關二爺在寫公文之餘,用墨筆在旁邊抹上幾筆。且關羽也不是畫家,至少主流的畫史中對他沒有任何記載,他的作品也不可能影響到畫壇,繼而産生出一種被大家接受并模仿的新技法、新風格。

其二,王維畫竹是可信的,但即使發現有開元年間的石刻,這尚無法證明王維畫的便是“墨竹”。

上述這五種有關墨竹之祖的說法——關羽、李隆基、吳道子、王維、李夫人——時間次元上從三國跨越到了五代,看似均不可信,但至少為我們的這番探究劃定了一個時間範疇。

這從一個側面反映了“墨竹”在北宋“獨立”之前,經曆了從三國到五代大約7個世紀的孕育發展期。此後,自五代到北宋間,被畫史記載善畫“墨竹”的畫家們方逐漸多了起來。

而這一漫長孕育期,正值中國繪畫本身取得大步發展的魏晉、隋唐時期,這期間有沒有一些畫家擅長此類題材?

從魏晉到盛唐這段時間,中國社會在文化思想層面上,有幾個特點,一是:門閥士族開始以經學為中心的儒家思想,來武裝自己,形成為具有龐大社會勢力的文化官僚集團;

其次,随着胡漢分治,出現了少數民族文化的漢化與逆流;

再次,便是佛教傳入後,與中國儒、道思想相融合,由小乘轉向大乘再轉向禅宗。

上述這三點都為當時的文學與藝術創作産生了巨大影響。

對應于繪畫上,在這一時期有哪些特點?我們所關注的墨竹,有沒有一些畫迹留存呢?

有關内容,且待下回再為您分享。

附錄:

晚唐時期的張彥遠,出身三代相門,博學有文辭。張彥遠所著的《曆代名畫記》是大陸第一部系統的、完整的關于繪畫藝術的通史。在其中卷一,《叙畫之源流》中,總結和梳理了唐以前關于書畫起源的種種說法,首次提出了“書畫異名同體說”。其原文如下:

“按字學之部,其體有六:一、古文;二、奇書;三、篆書;四、佐書;五、缪篆;六、鳥書。在幡信上書端,像鳥頭者,則畫之流也。顔光祿雲:‘圖載之意有三:一曰圖理,卦象是也;二曰圖識,字學是也;三曰圖形,繪畫是也。’又周官教國子以書六書,其三曰象形,則畫之意也。是故知書畫異名而同體也。”

元朝人夏文彥《圖繪寶鑒》卷二中,有關李夫人發明墨竹所記原文:

“李夫人,西蜀名家,未詳世胄,善屬文,尤工書畫。郭崇韬伐蜀得之。夫人以崇韬武弁[biàn],常郁悒不樂,月夕獨坐南軒,竹影婆娑可喜,即起揮毫濡墨,橫寫窗紙上,明日視之,生意具足,自是人間往往效之,遂有墨竹。”