80歲的快樂老人用書法

示範漢字的起源

和你一起趣談漢字的故事

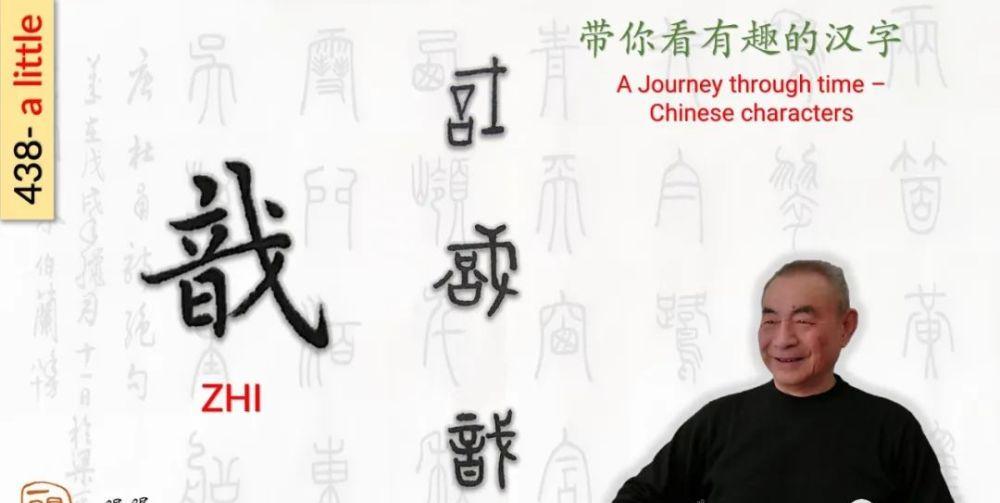

漢字趣談: 戠

"戠"(zhi1),這是一個會意字。甲骨文的"戠"字有多款不同的寫法,第一款左上部是一把"戈"的形狀,在"戈"的右邊是一個類似于"鐵釘"的符号,第二款在"戈"的左是一個類似于"▽"的符号,第三款是在第二款的下面增添了一個"口",第四款是将第三款字形中的"戈"的長柄改寫成斜畫,下部的腳叉改寫成一斜撇。

金文在承續甲骨文第四款字形的基礎上,在似"▽"字元的兩邊各增添了一個點,有的在下面的"口"中增添了一點(很多學者将左邊整個符号釋讀作"音"),小篆則寫成"從音從戈"的會意字,隸書是将"音"字的第二橫拉長,與"戈"字一橫連成一體,楷書由隸變後寫成"戠"。

有關"戠"的造字本義不明,衆說紛纭,至今未有共識,下面介紹部分學者的觀點:

一,"戠"是與天文學有關的一個字,郭沫若認為"日有戠"通"日有食"。亦有認為"戠"通"痣"、"斑","日有戠"是先人記錄的太陽黑子活動。

二,"日戠",葉玉森等認為是商代的一種祭祀名。

三,"戠"是"熾"的初字,表示金黃色。"牛戠"是"熾色牛"的專用名,商承祚等認為可能是用作祭祀的金黃色的牛。"月有戠"是指"金黃色"的月亮。

四,"戠"是一種木樁,戠字裡尖銳的符号意為木樁插入土裡。

從甲骨文造字的構形看,"戈"是武器,類似"鐵釘"的符号在戈的銳器的下部,表示戈啄到人體後形成的深深的創口,第三、四款在下面增添的"口"強調這是戈啄擊後形成的"創口"。金文的"戠"是"從音從戈",意為戈啄中人體時發出的響聲。

"戠"是一個作為"聲符"的邊旁字,如"識、幟、熾、職、織、樴、膱"等皆是由"戠"字衍生而來。