大家都知道,1945年8月15日裕仁天皇以廣播錄音的方式,向日本全體國民宣布投降。長久以來,關于日本投降前面總有“無條件投降”五個字,這可不是随意加上的,是有講究的,甚至可以說是大有學問的。

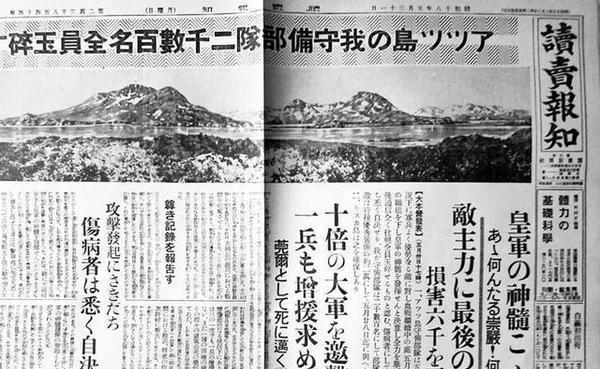

所謂的“無條件投降”,英文是Unconditional Surrender,意思是說兩方在作戰結束時戰敗的一方允許戰勝方完全控制其政治和社會,對其中的事務進行任何處理。二戰日本兇殘,盟軍印象深刻,甚至在美軍接近攻入日本本土時,日本還叫嚣“一億國民玉碎”計劃,誓與美軍決一死戰。

正是以,日本宣布“無條件投降”,其實是“有條件”的,這個條件就是保留天皇。1944年春夏之交,日本鼓吹的“絕對國防圈”被盟軍摧毀,東條英機内閣倒台。繼任的小矶國昭組閣後,僅支撐8個月便辭職。

1945年4月,鈴木貫太郎出任内閣首相,組閣不久傳來驚人消息,“希特勒在地堡中自殺,德國投降。”所有日本高層都清楚,戰争敗局已定,盡管君軍國分子不願意接受這一點。7月26日,中美英三國簽署《波茨坦公告》,敦促日本投降。

次日上午10點,日本内閣舉行會議,讨論是否接受《波茨坦公告》。迫于以陸軍大臣阿南為首的軍方人士壓力,會議無疾而終。鈴木貫太郎在會見記者時公開表示:“我認為三國公告重申了開羅會議精神。政府并不認為它有什麼價值,是以予以‘黙殺’。我們将朝着繼續進行這場戰争的方向邁進。”

随後發生的事情大家都知道了,廣島長崎原子彈爆炸,蘇聯出兵,日本投降。事實上,早在德國投降時,日本高層已經着手投降事宜,首要考慮問題就是如何保留天皇制,或者說裕仁天皇考慮如何逃脫戰争罪行。

這個時候美國有了不同的想法,當蘇軍參戰後,日本通過中立國瑞士向中美蘇應英照會,表示準備接受《波茨坦公告》,但附帶一項條件:上述公告并不包含有損天皇陛下為最高統治者的權利的任何要求。

收到日本照會後,美國很快作出回應,杜魯門回了一份答複草稿。其中有句話非常暧昧,“從投降時刻起,日皇和日本政府統治國家的權力即須聽從盟國最高統帥之指令,以便采取他認為适宜于執行投降條款的步驟。”

這是變相承認日本天皇制,并為接下來裕仁天皇逃過審判提供了依據。由于很多機密檔案沒有解密,如今我們很難猜測杜魯門和裕仁之間究竟達成了什麼條件,但有一點是肯定的,就是收到美國照會後,裕仁着手準備投降《終戰诏書》。

東京審判結束後,遠東國際軍事法庭庭長韋伯在回答記者采訪時說:“使天皇免于受到審判,毫無疑問完全是基于對盟國最有利的考慮而作出的決定。”綜上所述,日本并不是“無條件投降”,而是“有條件”,最大的條件就是保留天皇。