2021年最後一周,随着華山北院正式并入,華山醫院在上海将擁有5個院區,還在福建開了1個分院;

2021年10月13日,四川大學華西天府醫院正式開院,省内省外,打着華西名号的“分院”已增至兩位數,有當地醫生戲稱“現在全四川都是華西的分院”;

2021年10月初,“宇宙第一醫院”鄭大一附院收編河南省省立醫院,在鄭州市享占“一院四區”,床位達12000張;

2021年12月6日,浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科中心啟用,浙醫二院在杭州擁有5個院區,其版圖在省内也拓展至多個縣域,分院達兩位數;

2021年12月5日,鄭州大學第二附屬醫院鄲城分院揭牌,在河南省與多家縣醫院共建,分院達11家;

2019年,安徽省立醫院投資70億建濱湖院區,院區增至7個,按計劃,2022年安徽省立醫院床位規模将達1萬張,占地1158畝,自稱是“大象的舞姿”;

……

無論是自建自營還是托管,抑或是接過當地政府的“交鑰匙”工程,與屬地醫院合作共建——大醫院設分院、建院區的趨勢,早已持續多年。

跨省辦醫,跨市辦醫,不再是“中山系”、“北大系”、“華西系”的特權。任何一個盤踞當地、具有能力的大三甲醫院,紛紛伸出觸角,努力向外延伸。

是優質擴容,還是大院壟斷?是區域均衡布局,還是基層抽水?唯一可确信的是,三甲醫院的“大分院時代”,已經悄然到來。

複旦大學醫院管理研究所所長高解春告訴八點健聞:“我去的大醫院裡,沒有一個不在異地建分院的。”

這不難了解。十四五開局之年,三甲醫院被要求“高品質發展”,内向的精細化發展也邁至舉步維艱的深水區。存量時代下,一方面醫院管理者仍然渴望增量,難抑擴張本能;另一方面,“高品質發展”的另一種了解可以是“複制優質醫療資源”,這比“挖潛”要更容易——是以,建設分院成了頭部玩家們默契的共同選項。

在《2019年度中國醫院排行榜》位列前十名的醫院中,僅人财物一體的分院,平均每個醫院就設有3.5個院區。

用“連鎖”和“加盟”去闡釋一院多區的概念,也許略顯草率,但這個比喻依然生動。

在大分院時代裡,既有人财物一體的“連鎖院”,也有技術支援、輸出管理、參與分紅的“加盟院”。

“連鎖”和“加盟”雙管齊下,大三甲的版圖越變越大。

十幾天前,在一場行業會議上,國家衛健委醫政醫管局醫療機構處處長胡瑞榮透露,公立醫院一院多區建設發展相關檔案即将出台。新政将孕育出的“優質醫療資源擴容”、“優質醫療資源均衡布局”、“解決單一區域發展不均”等美好願景不由讓人憧憬。

宛如一把新柴,必将“大分院時代”的發展熱潮,再次推至更高處。

告别“暗渡陳倉”

“上海一直沒有放開多院區建設,直到2020年政策才有了松動。”2021年年中,上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真公開表示,感受到了政策風向的轉變。

在2021年年末,一場關于“一院多區建設”的院長交流會裡,數家大醫院的院長、書記,在交流中,把近兩年浮出水面的政策背景,紛紛寫進PPT裡,以顯示政策對分院建設的支援。

2020年的新冠疫情,是政策風向變化的助燃劑。

2020年5月,武漢疫情平息,時任國家衛生健康委醫政醫管局局長焦雅輝接受媒體采訪時曾表示,“像武漢同濟、武漢協和醫院等,都是一個主體多個院區。在發生新冠肺炎疫情時,可以快速征用一個單獨院區,把它轉換成重症患者收治的定點醫院。”

焦雅輝當時指出,公立綜合醫院将探索單體多院區的模式。

此後,這段話被認為是國家衛健委首次公開支援“一院多區”的建設發展的信号。

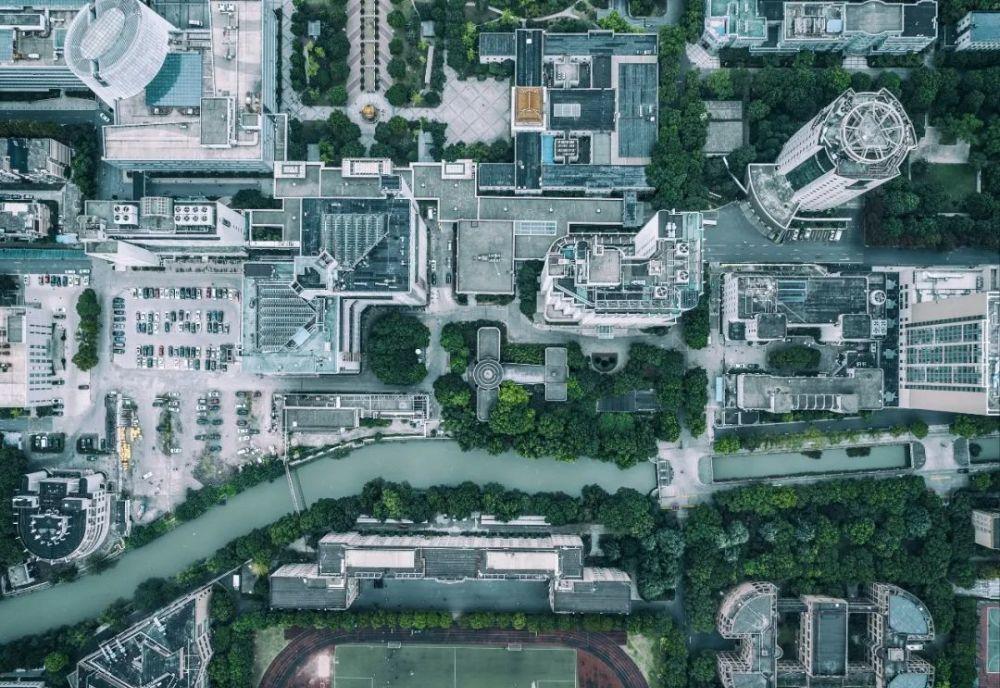

圖檔來源:視覺中國

2020年10月,十九屆五中全會指出,要加快優質醫療資源擴容和區域均衡布局。這被認為是“一院多區”發展的官方指引。

據八點健聞不完全統計,2020年以來,全國範圍内有近20個地區,102家三甲公立醫院開啟了分院建設潮,新增床位數12.8萬,投資金額高達1800億。

政策風向的變化,讓不少三甲醫院院長感到始料未及。

在年末那場交流會上,院長、書記們一緻又刻意地強調政策面的支援,無外乎因為大醫院的分院擴張,經曆過一段“暗渡陳倉”的年代。

正面,大三甲醫院出于擴張沖動建設新院區,充滿歡喜地迎接“家裡添丁”;背面,控制公立醫院規模擴張的呼聲從未停歇,當分院建設與規模擴張劃上等号時,院長的壓力不小。

“跑馬圈地”,是分院大肆建設時,被指摘的常用詞。

“西安交通大學第一附屬醫院,就在市縣一級有4個院區。”醫改觀察者、陝西省山陽縣衛健局原副局長徐毓才告訴八點健聞,大醫院院長最早是偷偷擴張單體規模,政策控制了醫院的單體規模後,醫院開始到院外發展;後來,醫聯體建設又給了大醫院一次伸長觸角的機會。

在醫聯體建設的那些年,不乏大三甲醫院被縣地方政府抛來的“橄榄枝”,引入當地,反客為主。

但問題不言而喻,醫院到基層“挂牌”,在提高了基層醫療服務能力的同時,也打通了患者引流通道。是以,時常能看到關于“大三甲醫院到縣域建設分院,是不是另一種形式的“跑馬圈地”、虹吸病人的讨論。

徐毓才說,他所在的陝西省山陽縣,西安交大一附院在山陽連續十多年開展城鄉醫院對口支援,即使未在當地開設分院,也會把70%的上轉病人,都引流到西安交大一附院。這就意味着,如果醫院能把自身分院搭建,或加強與縣級醫院開展對口支援等交流合作,與全省醫療層級網絡相一緻,患者來源就不愁了。

而今,雖然虹吸患者的情況依然普遍,但是“跑馬圈地”的質疑正在褪去。一場疫情讓大型公立醫院的信譽度再次捧上峰值:優質的公立醫院是值得信任的。

分院的醫療水準幾何?

要試圖了解這一輪“一院多區”的發展,還需要回到“高品質發展”的起點。

2021年6月,國務院辦公廳印發的《關于推動公立醫院高品質發展的意見》裡,關鍵詞在于“優質醫療資源擴容”。

三甲醫院建設分院,究竟是争奪病人的存量市場,還是高品質發展?

“優質醫療資源擴容”的要求,讓近兩年在多院區布局的醫院,院長們越來越喜歡地把“同質化”挂在嘴邊,以彰顯其“擴建”分院的初心——不為自身變大,隻為區域發展做貢獻。

在城市中心城區,守住高品質的主院區;在城市新區、城市之外,建設一家“同質化”的分院區,均衡資源。

“醫院要做的是優質資源擴容,而不是稀釋攤薄。”這也是政策制定者希望看到的局面。

但“同質化”終究隻是政策制定者描摹的理想圖景。即便打着大三甲的旗号,殺入一個全新的地域并不容易,老百姓看病還是認醫生。尤其在“跨省建院”時,“同質化”更顯艱難。

早在2017年8月,複旦大學附屬中山醫院廈門醫院在廈門開業後,為了保證分院醫教研及管理水準的“同質化”,分院臨床及醫技輔助等業務科室負責人,都由複旦中山醫院各學科資深專家派駐;上海總院的行政職能部門負責人,也擔任廈門醫院相應職能部門的第一負責人。

而且,為了確定醫療水準和總部在一個水準線上,在廈門工作的醫生,每兩周還要回上海上兩天班,上海總院的重要會議和教育訓練,醫生們也需要通過遠端視訊參加。

即便在同處一城,市區與城郊的奔波也不容小觑,不少本部的從業人員需要起早貪黑到分院去上班。

一位華西醫院的内部人士告訴八點健聞,在天府醫院運作之後,工作調整為4天在天府醫院,隻有1天在本部,通勤時間由原先的走路10多分鐘變成驅車70公裡。一位華西醫院的臨床人員,同時兼任教學任務和華西空港醫院的學科主任,一周五天工作日,分别是總院門診、華西臨床醫學院教學、空港醫院各一天,餘下2天在華西的另一片分院區。

在關于“一院多區建設”的交流會上,複旦大學華山醫院副院長馬昕表示,他也經曆到過類似的“疲憊”。即使,華山醫院的4個院區都在上海。在分院起步發展時,為了“同質化發展”,醫院在每個分院裡,都設定了呼吸科,每個分院十幾張床位。但運作了一段時間發現,運作的效率太低,“我問科主任,你們累不累,他們說蠻累的。”

馬昕跟呼吸科的科主任說,“不要這樣做了,我在總部給你們一層樓,五十多張床位,其他幾個分院都停了,就在北院和總院開設呼吸科的業務。”

馬昕的設想是,不能為同質化而同質化,在同質化的大方向下,不同的院區“錯位發展”也很重要。

即使如此,在地域性極強的醫療行業内,分院是否真能實作“同質化”,也依舊要打個問号。在更大的次元上,一些院長還需面臨分院的來源多樣性,通通納入麾下後,如何統一管理的問題。

建立分院的體量,大過母院——這種情況在“大分院時代”的建設裡,并不罕見。

一些迎合了現代化醫院發展的需要。一些醫院囿于曾經狹窄的環境,在規劃新院建設時,自然希望能更适合現代化醫院發展,更加寬敞明亮。比如,在2021年9月投入使用的貴陽市第一人民醫院龍洞堡院區,新院區在貴陽新城區,有近1300張床位,遠超更富盛名的老院區。

分院比母院大,有些也離不開當地政府的鼓勵。

過去6年間,南昌大學第一附屬醫院從1個增至3個,還有2個分院正在建,相加将有6700張床位。這是因為,按照2015年印發《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015~2020年)》提出,到2020年我國每千人口床位數達6張。但彼時,在江西省每千人口床位數僅有4張。

“當時,江西省委省政府就在省内標明5家醫院,讓我們選址建分院。”在南昌大學第一附屬醫院副院長曹力看來,醫院在不到十年裡,發生了巨變。經過5、6年的建設,2021年4月,政府整建制傳遞的高新院區600張床位,自建的象湖院區3200張床位,東湖院區2900張床位。

在山東青島,青島大學附屬醫院陸續建起了5個院區。5個院區既有自建傳承的老院區,也有購買兼并後改造的院區,還有政府建成之後的交鑰匙工程,甚至有企業醫院改制後跨部委的醫院。“功能定位差異化,崗位管理、動态管理以及資訊化支撐等等,都是考驗。”副院長蔣光峰說。

建一個分院,意味着有更大空間來擴充、調整,對于院長們而言,起初确實如家裡添丁般的歡喜;但到了具體實施,把擴張的“增量”,變成高效率的“高品質”,成本不小,難題也不少。

會是又一輪擴張的開始嗎?

“要避免一種輿論炒作,不要被外界說,大醫院又要新一輪的規模擴張了。”

年末“一院多區建設”的交流會上,國家衛健委醫政醫管局醫療機構處處長胡瑞榮提前向多位院長透露,近期将出台一院多區建設與管理指導性檔案時,似乎有意把大醫院的一院多區與規模擴張的界限,再次劃清。

這份“有意”透露着一份普遍的擔憂:大分院潮流如果演變成一場公立醫院擴張的“全民運動”,将不可避免地出現倒退與問題反複。

他也對當場的多位醫院管理者表示,這一輪公立醫院分院建設,目的在于提高優質醫療的可及性,最終的落腳點是分級診療的區域分開。

但,政策往往隻能起到指導作用,具體到每個醫院管理者,勢必會聚焦在自身醫院發展的個體利益上。而真正引導市場發展的,是一個個在當地作為領頭羊的大型公立醫院。

兩相沖突的雙方能否統一,多大程度統一,也決定了這場分院建設潮能否落腳到預定的軌道之上。

“高品質發展”隻能算一份暫時被接受的“回答”。

當“巨無霸”乘政策之風扶搖直上,底下的衆分院建設也面臨着諸多困境。

馬昕說,一院多區到最後還是要步入企業化的管理模式,是以也經曆過各種管理的難題。比如,一個分院的獨立性很強,不同的分院互相競争,而非互相支援,實際上這樣并不利于多院區的發展。

“曾經有醫院的分院,因為是獨立法人,母院把副院長派去管理,但新的分院發展很好,不跟其他的院區溝通,最後慢慢獨立出去了。”馬昕坦言,這種極端的情況對每個建設分院的醫院來說,會非常受傷。

不管是“連鎖”,還是“加盟”,“大分院時代”來臨後,在醫療資源不發達的城市或省份中,是否形成醫院集團的話語權變大,而帶來壟斷,導緻醫療品質飄忽?疫情之後、集采重創之下,公立醫院普遍虧損的情況下,擴建後的分院能否快速低成本、高效率運作,而不成為母院的負擔?

這些都是“大分院時代”,留給時代的問題。

李琳丨撰稿

陳鑫|責編

本文首發于微信公衆号“八點健聞”(ID:HealthInsight)

尊重原創版權,未經授權不得轉載,侵權責任自負