中華民族有着根深蒂固的“毛發情節”,《孝經·開宗明義》中說道:“身體發膚,受之父母,不敢毀傷”,意思是說人身上的一切都是父母給予的,不能有絲毫的損傷,愛護自己的身體,就等于是敬愛自己的父母。

但是随着清軍入關以來,多爾衮頒布了《剃發令》,文中說:“清軍所到之處,無論官民,限十日内盡行剃頭,削發垂辮,不從者斬”。很多老百姓面對清政府的這條規定,都持有抵觸的情緒,有的地方還舉起了反抗的大旗,一時之間又是硝煙四起。

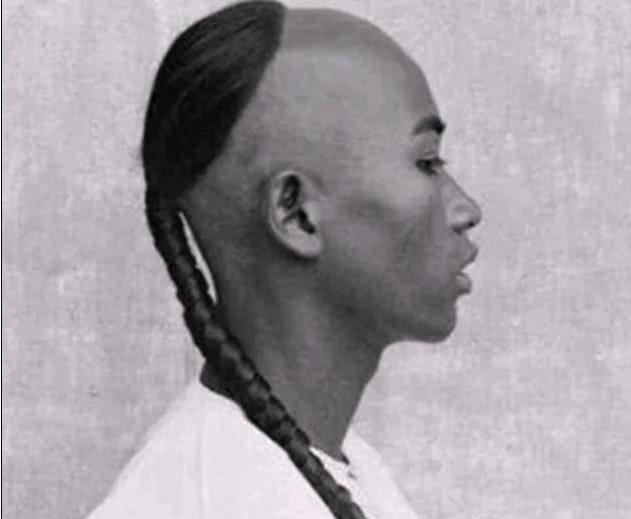

因為清朝統治者出身于遊牧民族,他們為了友善狩獵以及行動,是以并沒有蓄發的傳統。而在崇祯十七年,清朝就曾頒發《剃發令》,規定"清軍所到之處,無論官民,限十日内盡行剃頭,削發垂辮,不從者斬。"而頒布這一條令的目的,也是想借此打擊漢人的自尊心,并宣揚滿族的統治。也正是如此,到了清朝時期,男子幾乎人人都是一條大辮子。

據曆史記載,秦漢時期的人們都比較愛幹淨,是以基本上都是三天左右洗次頭發。後來到了漢朝的時候,洗頭的周期就變長了,官員基本都是五天洗一次,上五休一, 專門休息一天沐浴。

但是貧窮家庭沐浴周期就更長了,而之後的朝代也越來越灑脫,整個人看起來邋裡邋遢的,也就到了唐朝的時候,關于沐浴有了明文規定,人們開始注意個人衛生。到了清朝的時候,熱門洗頭的周期變的讓人難以了解,就連皇室一族都是一個月洗次頭。

據傳,當年慈禧太後洗頭的時候,就會用上好的燕窩來洗。而普通百姓,對于燕窩,吃都沒有機會,更别說拿來用洗頭了。很多時候就隻能是直接跳入河裡,不用任何洗發東西直接洗。

有的時候,清朝的老百姓,幾個月不洗頭都是很常見的。而對于本就是靠賣力氣為生的普通百姓來說,他們本身就需要及時打理個人衛生。而由于他們沒有條件洗頭,再加上有些時候也懶得洗,他們頭發有多髒,相信各位已經可以腦補了。

他們編一次發辮的時間并不短,在那個社會,男人們根本沒有充足的時間"梳妝打扮"。是以,清朝的普通百姓隻有在天氣暖和的時候,才會一個月洗一次頭發。他們将發辮解開,選擇一些皂角、首烏等材料,用熱水把頭發沖洗幹淨,擦幹之後再馬上編成辮子,如果被人看見披頭散發的模樣,就會被官府治罪。

首先要編織這樣一個辮子,要花費很多的時間,如果散開洗一次往往很久才會幹。但是又不能披頭散發,否則被官服看見便很容易被治罪。還沒有幹便紮成辮子,很容易怄出難聞的氣味來。是以很多人幹脆就不洗了,尤其是在秋天和冬天,天氣寒冷的情況下他們幾乎每半年才會洗一次。有一名英國女記者便曾報道過清朝人的辮子,稱10米開外便臭氣熏天,味道令人作嘔。

長期不會被解開打理的大辮子,在人們的生活勞作過程中積攢了太多的灰塵與泥垢,其次還會有太多的污漬留在了辮子當中。此外,這樣束緊的辮子還不友善平常的打理,其間積攢的灰塵雜物也隻能任由它們留在辮子當中。平民百姓也忙于自己的勞作,再加上生活環境以及思想觀念的制約,他們自然也是無暇顧及。就這樣,這長長的辮子自然也是慘不忍睹的。

那麼,清朝人的辮子到底有多髒呢?一位從英國來中國從商的女子曾表示:他們的辮子非常惡心,臭氣熏天,讓人難以接受,就連從旁邊經過的時候都能聞到刺鼻的味道。對此,你怎麼看呢?