在《沉默的大多數》中,王小波曾引用過這樣一句話:須知參差多态,乃是幸福本源。

這話經常和王小波捆綁在一起,除了它本身有道理外,也因為王小波與這話的作者聯系頗為緊密。

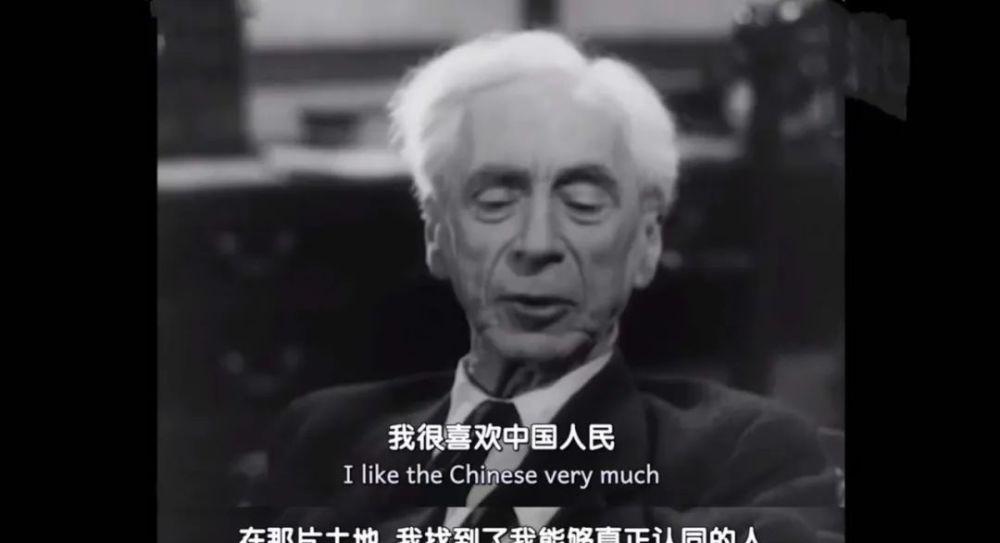

這話出自羅素,王小波将其視為精神偶像。如果讀王小波,不難發現在他的文章常會出現“羅素先生說……”這樣的話術,在寫作中王小波時常引用羅素,有人甚至說他“不說羅素就會失語”。

不管是不是誇張,但羅素對王小波的影響之大不難窺見。

| 羅素曾在1920年應邀來華講學一年,隻可惜那時王小波還沒出生,沒見上偶像……

伯特蘭 · 羅素,20世紀英國著名的哲學家、數學家、詩人、社會活動家,1950年諾貝爾文學獎得主,現代分析哲學的開創者之一,中國讀者最熟悉的哲學家之一。

他的《西方哲學史》在中國暢銷四十多年,至今已經成為西方哲學史的代名詞。

三種單純又極其強烈的激情支配着我的一生:那就是對愛情的渴望,對知識的追求,以及對于人類苦難不可遏制的同情。

——羅素

對愛情的渴望,他那4次婚姻和無數情人的豐富情史便是成果和證明。而豐富的著作和無數的身份标簽則證明了他對知識的熱切追求。同樣,作為最重要的身份——哲學家,羅素對哲學的熱情稱贊同樣佐證了他這一“激情”。

在《哲學問題》的結尾,他這樣熱情地稱贊哲學的價值:

除了在展示人們未曾懷疑過的各種可能性方面的功用,哲學還具有另一種價值,興許還是它的主要價值——通過沉思來獲知客體的偉大之處,使人們從自私狹隘中獲得解放。

另外,對數學和邏輯的熱愛,讓羅素成為一個冷靜的人,也讓他的哲學沉思顯得自由而公正。

他号召人們打破固有的生活圈子,走進客觀世界尋求知識,在哲學中探索穩定的觀念。他希望以知識作為基礎建立哲學世界,帶領人們找到生活正确的道路:

我們必須擴大自己的利益版圖,将整個外部世界收入囊中,如若不然,我們就像深陷圍城的守軍,心知無法逃脫,隻得丢盔卸甲。

這樣的生活毫無和平可言,隻能在不忍放手的欲望和軟弱無力的意志之間不斷糾纏。

無論如何,如果想要活得既偉大又自由,就必須逃出這種樊籠與鬥争。

哲學本身并不能告訴我們一個正确的答案,卻能提供多樣的可能性。

那麼,羅素所贊揚的哲學能為我們指明正确的道路、人生的意義嗎?

對此,不同的哲學家給出的回答也并不相同。

叔本華說,人生是欲望的囚徒,欲望無法滿足就會陷入痛苦,欲望得到滿足則會走向無聊。

尼采說,人生本沒有意義,需要人們重新評估價值,主動為人生創造意義。

海德格爾說,你确定生命有意義,那就去生活吧,讓意義自然展現。

薩特說,人生注定受苦,我們注定要自由地追逐意義。

這些緻郁的回答,顯然無法讓羅素認同。作為分析哲學的創始者,羅素緻力于讓一般的哲學盡可能地親近常識。他反對過度使用複雜概念和無用的術語,認為細緻的語言分析和慎重的詞語使用,便能夠解決大多數問題。

當然,對羅素來說,人生意義的追求,要回到一個問題上:世界的本質是什麼?追問世界的本質,成為羅素畢生的知識追求。

于是,羅素的哲學以下面的問題作為開端:“世界上有沒有什麼知識能确鑿得讓理性之人無法懷疑?”

| 羅素給世界的留言

他的思考開始于一張桌子:

這張桌子看上去是長方形的,棕色而有光澤;它摸起來很光滑,微涼且堅硬;當我輕輕敲擊它時,它會發出一種木頭的清脆聲。

讀到這裡,相信任何人的腦海中都能浮現出這樣一張桌子,但是仔細想一想,桌子在不同的光照條件下,顯然會産生或明或暗不同的效果;看似光滑的桌面,在顯微鏡下也會凹凸不平。是以,同一個客觀存在會産生不同的主觀感受;外部世界看似性質恒常,但是我們從中獲得的知識隻能基于個體經驗。

那麼,感官可靠嗎?經驗可靠嗎?現實存在嗎?

如果感官可靠,一張桌子就不會呈現出多樣的色彩;如果經驗可靠,就像今天太陽升起是以明天太陽也一定會升起,那麼雞會不會困惑,為什麼每天都來喂食的人最後卻把自己送進屠宰場?

如果現實一定存在,那“缸中之腦”的疑問如何解釋?我們又如何厘清夢境與現實,畢竟發生在夢中的海戰,也如同現實一般真實?

PS:缸中之腦:一個人(可以假設是你自己)被邪惡科學家施行了手術,你的腦被從身體上切了下來,放進一個盛有維持腦存活營養液的缸中。腦的神經末梢連接配接在計算機上,這台計算機按照程式向腦傳送資訊,讓你産生一種幻覺:一切仍然正常如初。對于你來說,人、物體、天空還都存在,身體的運動、感覺也都還在。你的大腦還可以被輸入或截取記憶(輸入你可能經曆的各種環境、日常生活)。你甚至可以被輸入代碼:比如你現在正在讀的這一段荒唐而有趣的文字,可能也是代碼的一部分。

有關這個假想,最基本的問題是:“你如何擔保你自己不是在這種困境之中?”

是以,哲學能給我們一條明确的道路嗎?似乎也不能,正如羅素所言:

對于哲學提出的這些懷疑,哲學本身并不能告訴我們一個正确的答案,卻能提供多樣的可能性。而這些可能性足以拓展我們的思維,将我們的思想從習慣的掌控中解放出來。

于是,哲學在降低了我們對于“事物是什麼”的确定性的同時,帶來了大量對于“事物可能是什麼”的知識。

至于從未經曆這種解放的那些人,哲學可以驅除他們身上傲慢的教條主義,同時,通過向我們展示日常事物的不熟悉的那一面,哲學能讓我們始終保持鮮活的好奇心。

羅素向我們展示的哲學,可能并不會告訴我們像“1+1=2”那樣确鑿的答案,但是他對于知識的追問,打破了我們在日常生活中的慣常體驗,而哲學的價值,正是在這些不确定中去不斷求索。

如果你對哲學、對羅素感興趣,不妨去讀讀《羅素哲學三書》,這本書是羅素的知識論作品集,首次将《哲學問題》《我們關于外部世界的知識》《我的哲學之發展》三部作品集結為一,形成了哲理講述、講座文稿、回憶錄參照閱讀的立體文本結構。

《哲學問題》,羅素在晚年回憶錄中稱其“取得了巨大的成功”,“說明了我的各種看法”,将其視為一生之代表作。在這一部分,羅素思考了知識的來源,分析了邏輯思考的方法,總結了哲學研究的價值。

《我們關于外部世界的知識》,是羅素在哈佛大學的“洛厄爾講座”的講稿,完整闡述了他的哲學理論,提出隻有經過邏輯分析,才能真正認識世界。在這一部分,羅素強化分析了邏輯分析法的本質、适用性及局限。

《我的哲學之發展》,是羅素回顧人生寫下的回憶錄。書中回憶了自己年輕時對康德、黑格爾的批判,介紹了《哲學問題》觀點的形成背景,做出進一步的更新和補充。在這一部分,可以看到羅素如何一步步成為特立獨行的“思想者”。

| 《羅素哲學三書》目錄

哲學追問着人生的意義,但對這個問題,任何直接的回答都不會是好的哲學。正如羅素所說:“我們研究哲學,不是為了對它提出的問題找尋一個明确的答案,我們也不可能知道哪個答案肯定為真。”

但是,哲學的思考依然有其價值,人生的意義也隻有在不斷的追問中才能得到解答,是以:

哲學研究的是問題本身,因為這些問題擴大了我們關于“可能”的概念,豐富了我們心智層面的想象力,減少了鎖閉心靈、讓我們無法思考的教條式定論。

但最重要的是,我們要通過哲學的沉思來體會宇宙的偉大。這樣,人的心靈也會随之越發偉大,直到與構成其至高至善的宇宙融為一體。

你對羅素的認知是什麼?

你覺得哲學的重要性在哪裡?

評論區說說吧~

文=孫裕、33

排版=33

封面/圖檔=網絡

搞點哲學來讀讀