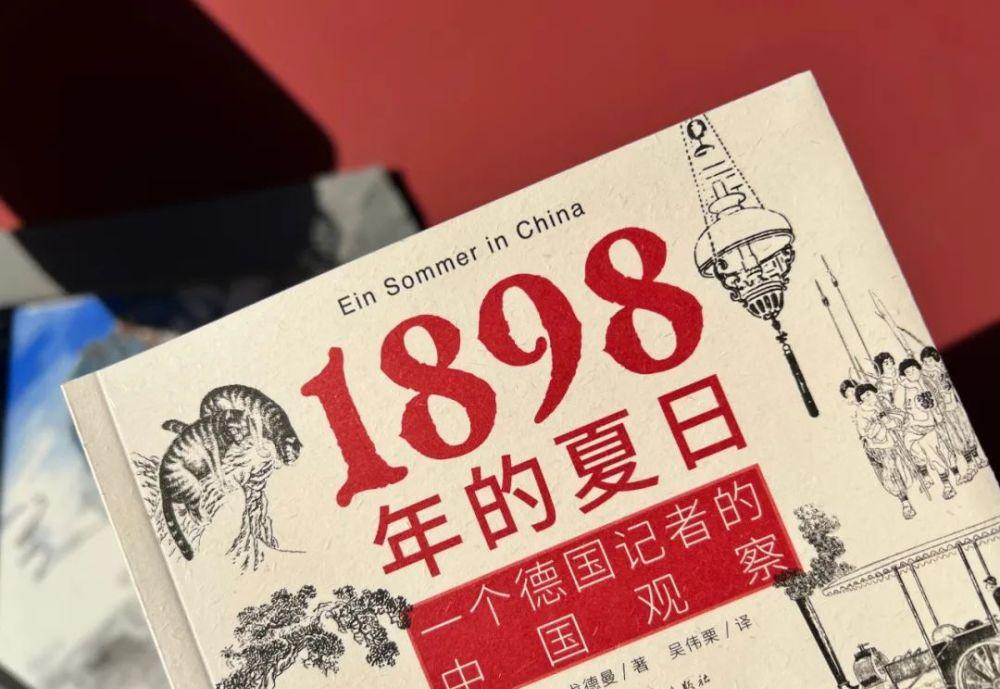

1898年,是中國近代史上一個重要的年份。一場戊戌變法震動全國,至今仍是史學熱門話題。

1898年3月6日,清政府與德國簽訂了《膠澳租借條約》。4月10日,德國記者保羅·戈德曼受《法蘭克福報》指派,從意大利熱亞那港出發,對中國進行采訪。

戈德曼乘坐的德國“普魯士号”遠航機械船出發後,穿越地中海,經由埃及、蘇伊士運河、亞丁灣,遠航至歐洲式東方新城——新加坡。而後,他從香港登陸,經廣州、上海,一直深入到中國腹地,進行詳盡考察。途中,他先後采訪了時任廣東總督秘書兼厘金局長王存善、上海道台蔡鈞。從上海又沿長江乘船而下,在鎮江、漢口、武昌等地停留。

龍脊吐煙,選自《吳友如畫寶》

在漢口,戈德曼參觀了歐洲在中國内地建立的商業機構與修道院。在武昌,考察了湖廣總督張之洞所聘德國教官主持訓練的新式軍隊。在膠州灣的青島、威海、芝罘(煙台)等地,深入探訪了剛剛納入德國租界的膠州地區。

戈德曼此行所見到的中國近代史人物頗多。在煙台,他與原清政府駐歐洲外交官陳季同相遇。這是一位曾在歐洲大力推廣中國文化的近代史重要人物。在天津,他采訪了清政府的陸軍總領、直隸總督榮祿。在北京,他拜訪了剛剛下野的李鴻章。

……

我們坐上一輛馬車,是那種底下沒有避震彈簧的北京馬車。行進中它會将路面上的不平之處和遇到石頭産生的震動都傳到身上,堪稱是人類所發明的事物中最可怕的一種“酷刑”交通工具。在前方帶路的是領事館的騎士,後面則跟着一位騎着馬的中國仆役。我們從領事館向右轉,在通往皇宮的大道上走了一段時間,然後再向右轉,走到了窄巷之中。大約半個小時的路程後,馬車與騎士停在了一條不甚寬廣的街道中央。這條街道人車較少通行,安靜、人煙稀少。李鴻章在他兒子的住處等着我們。這棟房子是木制的,如同一般的中國建築一樣,房間僅有地面上的一層。屋子是建立的,鮮亮的綠色外漆與鄰近髒污的灰色民屋形成了強烈對比。從屋前寬廣的臨街與空地可以看出,這裡一定住着有錢人。

領事館的騎士先去遞交我們的中文拜訪函,他回來告訴我們拜訪被核準了之後,我們便立即走下馬車。步行走過大門,穿過用大片長方形石闆鋪成的幹淨園子,踏上石闆階梯,李鴻章老先生已經站在門口迎接我們了。門幾乎跟他的身高一樣高,讓他看起來比實際上要高大一些。一個高高在上的老人樣貌,令人肅生敬意。

他穿着簡單的居家服飾,一件紅棕色錦緞長袍,一件藍色絲質外衣,外衣上的紐扣沒有扣上,脖子領口附近還有些磨損。曬得黝黑的臉孔沒有什麼變化,就像他在歐洲時人們所認識的那樣。他鼻子上挂着一副眼鏡,不是一般中國文人用的那類怪異樣式的(誇張、奇異、不尋常的),而是金色細框的歐式眼鏡。鏡片後面是一對精明的、細小而靈活的眼睛,有時也會目露兇光。他說話的聲量很小,聽起來并不會讓人感到不舒服,倒像是因為上了年紀聲音有點兒糊在一起(法國人稱此為口齒不清)。可能的話他盡量寡言少語,起碼一開始是這樣。

之後他的話變得稍微多了起來,但依舊掌控着話語的内容,并帶着狡黠的目光。有時候他會在說話時突然冒出短暫的笑聲,此時,他嘴巴裡的黃牙便清晰可見,那是牢固、修長的犬齒。當他這麼笑的時候,臉上便會閃過一絲嘲諷的神情,但随即又恢複嚴肅與呆闆。這位老先生的頭上已經毛發不剩,頭皮下是骨骼強健的圓形頭骨。

李鴻章手上拿着一根有着象牙握把的黑色木質拐杖。由于他喜歡把自己當成是中國的俾斯麥(這是某些歐洲馬屁精一直對他說的奉承話,說久了他自己也就相信了),是以弄來一支鐵血宰相晚年攜帶的拐杖複制品也不無可能李鴻章的遺物中,有一根鑲滿鑽石的手杖,據說是世界上最貴的手杖,原是美國總統格蘭特的。一八七七年格蘭特卸任,偕妻子朱莉娅作環球旅行。一八七九年四月抵達中國,成為美國總統中第一位到達中國的人。李鴻章在天津直隸總督行館設盛宴款待格蘭特夫婦,對格蘭特的精美手杖愛不釋手。格蘭特于是說:中堂既愛此杖,我本當奉贈。隻是此杖是我卸任時,國會代表全國紳商所贈,我不便私下贈人。待我回國後将此事公布,如果衆人同意,我即當寄贈給您,以全中堂欣賞雅意。一八九六年李鴻章通路美國,格蘭特遺孀不忘當年承諾,将該手杖贈予李鴻章。自此李鴻章與此手杖形影不離,直至去世當作遺物陪葬。

慧童宣講,選自《吳友如畫寶》

我們現在所在的房間是一間有着石頭地闆的前廳,屋裡幾乎沒有什麼家具,隻在角落旁放着一張歐洲皮椅,皮椅前方另有幾把中式椅子,後面是房子的内部,被一面漆着綠色的木闆隔着。當沒有訪客時,闆子似乎會被擺回去。李鴻章同我們握手,讓我介紹自己的名字,并看我們給他的拜訪函。他嘗試着讀我的名字。之後他便坐到皮椅上,并請我們在椅子上入座。他伸着兩隻腳,穿的是柔軟的中國布鞋,腿上是白色麻布制成的裹腿。之後他向我們介紹他的孫子,年僅十三歲、想法十分開明的中國青年。德國的反猶主義者大概會把他隆起的鼻子視為他亞洲純正血統的一種反證。這位年輕先生穿着深紫羅蘭色華麗長袍,禮貌但有點害羞地向我們伸出手握過之後,就在一張稍遠的椅子上直挺坐下,專心聽他的祖父說話。

皮椅的不遠處已經有一位賴姓仆人随侍在側。雙方在談話時,李鴻章一會兒要他拿東一會兒要他拿西。首先他要香煙。他用一個小巧的鍍金濾嘴抽着,之後又要金屬制的水煙煙鬥,忠實的賴姓仆人得把煙管放進他嘴裡。然後是一杯茶。除了水煙之外,他也給我們提供了所有服務。李鴻章在他的皮椅上放了一隻壺,像是一個被開啟的容器。他不時會把它拿到嘴前,往裡頭吐上一口,然後再放回原處。由于所有的門都是開着的,風吹得有些誇張,我們身上都穿着外衣,但還是感覺冷。“賴”在沒有被呼叫的情況下,主動拿來了一頂中國家居帽,戴到老先生光秃秃的頭上。

從試圖了解我開始,李鴻章開始和我對談。他用拐杖指着我,提出了一堆問題:為何從德國過來?在中國多久了?拜訪過哪些地方?在膠州停留了多久?何時會回歐洲?

之後出現了空當,我便利用這個機會趕緊提問,并把談話内容帶到重點上。我說道:因為《法蘭克福日報》正确地預料到眼前正在發生的重大事件才派我來到北京。目前我隻是個異鄉客,不懂得如何去了解這場危機,如果能夠從您那裡得到對以下這個問題的答複我将感到十分幸運:“到底發生了什麼?”

李鴻章遲疑了一會兒,然後慢慢說道:“錯在年輕官員。”

“為什麼?”

“資深、有經驗的官員,被不曾處理過國家事務的年輕一代排擠出去了。他們想從中獲得利益,直到最終不能再走下去為止。經過這次危機,這些比較年輕的官員已經被鏟除了。”

“這次的巨變,若是能讓資深官員重新回到職位上,應該會是好事。但這樣的事情似乎沒有發生。而人們已經從中看到,目前處于艱困時期的中國還沒有給像您這樣的人職位。”

老先生興奮地點了點頭,确認這也是他的看法。但他仍舊遲疑,沒把話說得更清楚。是以我必須稍微試着催促他一下。

“就我所知,”我說道,“如果沒有一個适當人選能夠代表中國政府的話,是無法掌握目前狀況的要害的。外國使節們眼下要跟誰進行協商呢?我可以想象,他們現在正處于極大的混亂之中。”

之是以如此想象,是因為我有我的理由。馮·達高茲先生(Herr Von Goltz)确認了我的想法,他表示,德國使團如今已不再進出總理衙門。總理衙門已經被棄置了,李鴻章也被趕出衙門了,那誰還會留在那裡呢?

“是呀,但是政府一直都在。”李鴻章回答。

“政府光在那裡是不夠的。”我回應說。

“政府必須發揮點職能。現在事情已經過頭了,中國會面對後果的。最起碼,中國的信用會遭受損害。”

李鴻章解釋說:“隻要中國還能支付貸款利息,便不需要為金融信用一事擔驚受怕。目前利息都是按時支付着。”

“與這些貸款與利息有所關聯的是過去。關鍵是未來,中國更需要信用。歐洲企業的時代現在正要開始,這需要動用歐洲資本。如果歐洲不給你們錢,中國連鐵路也不能修了。”

“那就不要修。”李鴻章沉着地說着。

在歐洲,這位先生被當作是追求現代化的先鋒,但從他口中聽到這番話,讓我感到訝異。馮·達高茲先生則提出執行個體加以說明,中國是如何在最近的事件中喪失信用的:比利時人不想再為北京至漢口這條由他們負責的路線提供更多資金。德國商業聯盟也對新疆到天津的鐵路計劃感到茫然,表示想要撤回。

修街機器,選自《吳友如畫寶》

我再次表示:“所有這一切,都是因為沒有一個歐洲能信任的人在中國官府裡頭坐鎮。對中國的信用來說,李鴻章先生是最好的代言人。實在無法了解,竟然不讓您繼續服務。在上司中國的官員之中,您幾乎等同于中國信用的名号,如今竟毫無作用。”

李鴻章眼睛眨也不眨地聽着這些贊揚的話,似乎可以察覺到,這些話打動了他。他深思了一會兒,然後說道:“外國人是依照過去的成就來了解我并推崇我,但如果中國人并不這麼想,我又有何可供效力的呢?”

“我不這麼認為!”我說。

“這毫不虛假。俾斯麥首相就曾經曆過這樣的事:他赢得所有文明國家的信任,唯獨沒辦法讓他的皇帝信任他!”李鴻章說。

“那麼您又為何失去了貴國皇帝對您的信任?”

“人們抨擊我,認為我對外國人太過偏袒。他們稱我是賣國賊。”

當李鴻章這麼說時,臉部因怨恨而出現了一絲抖動。當他說到“賣國賊”這三個字時,爆出了一陣大笑。

他記下的目睹所見,有助于我們了解19世紀末沿途城市的風光風貌以及中國社會的面貌。他以記者的敏銳和作家的文筆,記錄下香港、廣州、上海、漢口、武昌、膠州、天津、北京等晚清城市的風情,頗有畫面感。很容易讓人想起中國近代著名的新聞、風俗畫家吳友如的畫。尤為可貴的是,在書中,戈德曼對他所接觸到的中國人民的勤勞、勇敢、智慧給予了高度肯定。他當時曾預言:上海會以數十年的努力,成為東方一座偉大的城市。這個預言後來成為了現實。

一朝失勢,選自《吳友如畫寶》

在書中,他也以記者的客觀,披露了最國中國鐵路規劃過程中,歐洲列強資本競争的内幕,以及中國經濟與歐洲經濟相融相斥的情況和列強之間的利益紛争。通過與清政府不同級别官員的互動,他記錄下清末官員對改革和與西方合作的不同主張,以及民間對這種主張的不同反應。

保羅·戈德曼在中國的這段采訪記錄,觀察細微,文筆優美,對中國民間和中國老百姓的認可度也很高。這在當時的曆史條件下,很難能可貴。時隔百年,這本書能夠被發現、翻譯、出版,也是有意義、有價值的。甚至有網友将這本書的曆史價值與《馬可波羅遊記》、與斯諾的《紅星照耀中國》相比較,認為是外國人寫中國的圖書中的佼佼者。

保羅·戈德曼作為德國記者,對中國是持友好态度的,在反對納粹等重大曆史問題上,他的立場和氣節也是令人贊賞的,但我們也必須注意到,在這本書中,他畢竟是站在德國的視角看中國的,有時候難免流露出一些種族的傲慢,甚至偶爾會有殖民者的口吻。這顯然是一種曆史局限,也是他的偏見,是以我們中國讀者在肯定這本書的曆史史料價值的同時,還需要對個别表達提高警惕,需要持批判的立場去閱讀與了解相關内容。

讀史以明志。放眼今天,我們的生活發生了翻天覆地的變化,多災多難的古老中國終于擺脫了受制于人的厄運,迎來了嶄新而令人振奮的局面。

中國與世界,處在一個命運共同體中,我們需要曆史的溝通、文化的溝通,需要消除偏見,需要互相尊重。這也是這樣一部史料著作在今天出版的另一種價值和意義所在。