璞瑅學宮

稷下學宮絕不是曆史上官學的複歸,而是在傳承中創新,在變革中重生:使官、私學結合,讓官學走出官府,成為社會之大學;變“政教合一”為政教結合,提升了大學為國家政治服務的内涵;稷下學術的交流、發展,創新、突破,哲學大師的不斷成長和湧現,使其真正具有了後世所說的“所謂大學者,非謂有大樓也,有大師之謂也”的本質屬性。

稷下學宮是集學術、政治、教育為一體的思想文化中心。

長期以來學術界十分注重對其學術貢獻、地位的探讨和挖掘,從20世紀30年代錢穆在其成名作《先秦諸子系年》中,單列《稷下通考》,首句即雲:“扶植戰國學術,使臻昌隆盛遂之境者,首推魏文,繼則齊之稷下。”

其後對稷下的學術活動的研究,尤其對其在諸子百家争鳴中地位、貢獻的研究引起學術界的廣泛關注,而且經過長期研究,在許多方面達成學界的共識,例如:認為稷下學宮是戰國時期的思想文化中心;是諸子百家争鳴的主陣地;其相容并包、獨立自由的學術精神是中國乃至世界的珍貴文化遺産等等。

稷下為齊國統治者的政治需要而設,曆代學者對其政治性質也早有論述和關注。例如,《新序·雜事》中即說:“稷下先生喜議政事。”《史記·孟子荀卿列傳》中則記載說:“自鄒衍與齊之稷下先生……各著書言治亂之事,以幹世主,豈可勝道哉!”然而,對稷下教育性質的探讨以及它在中國教育史上的貢獻、地位的研究是薄弱的,既缺乏深入,也存在歧見。

例如在稷下研究史上影響巨大的郭沫若《稷下黃老學派的批判》中就說:“齊國在威、宣兩代,還承繼着春秋末年養士的風習,曾成為一時學者荟萃的中心,周、秦諸子的盛況是在這兒形成了一個最高峰的。”他又說:“這稷下之學的設定,在中國文化史上實在是有劃時代的意義,它似乎是一種研究院的性質,和一般的庠序學校不同。”

在這裡,郭老充分肯定了稷下學宮在戰國諸子百家争鳴和中國文化史上的地位的同時對稷下的教育性質實際上提出了質疑。

對稷下學宮教育性質的再認識

筆者曾較多地檢視過建國以來中國教育史研究的專著與論文,所涉稷下學宮很少,甚至有的教育史著作不提及稷下學宮。

近三十來稷下學宮研究取得豐碩成果,大家逐漸關注到稷下學宮對教育史的貢獻,但是,即使在對戰國時代教育的研究中,對稷下學宮的研究、探讨仍然是薄弱的,是與其地位不相稱的。

看來,要探讨稷下學宮在中國教育史上的地位,首先要深入探讨稷下學宮的教育功能。亦即對學宮社會曆史功能主體的認定是大學堂?還是研究院或政治參議院?如果是大學堂,它與早于稷下一百餘年孔子興辦私學的偉大創舉相比,有什麼意義和貢獻?這就是本文要探讨的主要問題。

稷下學宮就其主體社會功能看,與後世對其稱為“學宮”的認識是一緻的,即:主要為教育性質的機構,它是中國教育史上最早的高等教育大學堂;是在戰國時代禮賢下士的文化背景下,将養士之風導向官辦大學的偉大教育創舉。

從中國教育史的發展角度看,它傳承、革新了傳統的官學教育,與孔子創辦私學一樣,都是空前偉大的創舉。而它與孔子私學相比較,既傳承發展了孔子的教育思想、精神、方法甚至制度、規則,又在諸多方面實作了創新和超越。

稷下學宮被建設成為中國教育史上最早的大學,并與學術研究創新和為政治現實服務緊密結合,成為後世大學最早的雛型。

應當承認,田齊統治者創辦稷下學宮的目的,并非是在大辦教育,甚至也并不是為了推動學術發展。其意圖正如《史記·孟子荀卿列傳》中說的“覽天下諸侯賓客,言齊能緻天下賢士也”,它是政治的需要。

但稷下發展的曆史過程和社會效能,卻使它實際上成為一座以教育功能為主體,将培養人才、學術研究争鳴、為現實政治服務融為一體的名副其實的大學堂。說其是以教育功能為主體,主要從以下幾個方面來看:

一)具有大學的基本要素和條件

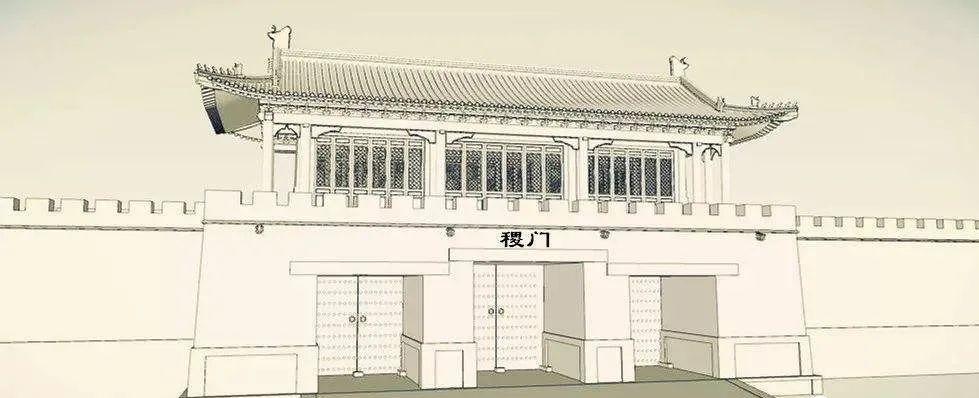

1.1具有規模宏大的校舍和優越的基礎設施。《史記·孟子荀卿列傳》說學宮“開第康莊之衢,高門大屋,尊崇之”。記載雖簡略,但透露出很多資訊:一是學宮經過了精心的選址。《左傳·昭公十年》記載:“五月庚辰,戰于稷,栾、高敗,又敗諸莊。”杜預注:“稷,地名,六國時齊有稷下館。莊,六軌之道。”《釋宮》雲:“六達謂之莊。”《史記·集解》引劉向《别錄》雲:“齊有稷門,城門也,談說之士期會于稷下也。”

可見,學宮是建在都城内直通稷門的最寬闊大道之上。二是有規模宏大、富麗堂皇的校舍建築群。“高門大屋”所述雖簡,已顯建築的宏偉;司馬光《稷下賦》描述為:“築钜館,臨康衢……高門橫闶,夏屋長檐,樽罍明潔,幾杖清嚴。”可見其設施的豪華。

1.2有衆多師生居間教與學。《史記·田敬仲完世家》記載齊宣王時,“齊稷下學士複盛,且數百千人”;三進稷下、時長近二十餘年的孟子,周遊列國時“後車數十乘,從者數百人”(《孟子·滕文公下》);《戰國策·齊策》中,齊人稱田骈是“先生設為不宦,訾養千鐘,徒百人”;而稷下的前輩學者淳于髡去世後,“諸弟子三千人為之衰絰”(《太平寰宇記》卷十九)。

由此可見各派學者生徒之多,學宮之中,師生人數之衆。如此之多的師生濟濟一堂,講學、讨論、研讨,其盛況是可以想見的。學宮也定期舉行大型學術辯論會,劉向《别錄》記載有“談說之士期會于稷下也”,談說之士,說明參加者廣泛,并不限學派範圍的情況。

1.3有一定的管理系統和規章制度。雖然,由于曆史資料的缺乏,我們很難系統描述學宮的管理情況,但荀卿曾在稷下“三為祭酒”,說明學宮不僅有總管之校長,而且,既然是“三為”,說明擔任了三個任期,這就證明稷下學宮是有定期任命或考選制度的。上文所引“談說之士期會于稷下也”,既說明有定期集會的規定,又顯示出管理上的井井有條。

根據郭沫若等學者的考訂,認為《管子·弟子職》即是稷下學宮的學生守則,其中從飲食起居到衣着服飾,從課堂紀律到課下溫習,從尊敬師長到品德修養,都制定了具體嚴格的規定,可看作是一套較齊全的學生管理制度。

這被稱為“中國教育史上的第一個較完備的學生守則,它成為後世官學、私學、書院制定學則、學規的範本。由此可以想見,稷下學宮應該是有一套比較完整的教學管理制度的,隻是由于曆史久遠,又加秦火的毀滅,我們今天難于見到全貌罷了。

二)三位一體,以學為主

稷下學宮展現出了學術、政治、教育的多重功能。但教育教學應是其活動的主流和社會性質的主體,這是不難了解的。試想,各學派大師帶領生徒而來,少者數十人,多者數百人,在這數千人彙聚的學宮,生徒是絕大的群體,教育活動若非主體是難于想象的。

經過數千年歲月的淘滌,我們從有限的文獻中所能看到的稷下學宮,主要是其學者留下的大量學術遺著及參與政治活動、學術争鳴的言行、事迹和故事,記載教學育人活動事迹的資料相對缺乏,但這并不能否定稷下的性質主要是“學宮”,是一個充分發揮着教育功能的機構。

在這兒,我們要特别提到劉向對稷下學宮性質的見解。劉向是繼孔子之後最偉大的古籍整理文獻學家,他受漢成帝之命率領群儒對漢代中央館所藏先秦至西漢的古籍進行的大規模典校整理,是對中華文明傳承的巨大貢獻。劉向領校群書,又具體負責諸子、經傳、詩賦類的主校,因而,對戰國諸子百家著作、事迹的考察研究尤為深入和精到。

可以說,劉向是對稷下學宮和戰國諸子百家做過最全面考察研究的人,他在為“辨章學術,考鏡源流”而著的《别錄》中對稷下學宮的性質曾作了很明晰的表述:“齊有稷門,齊之城西門也。外有學堂,即齊宣王立學所也。故稱為稷下之學。”(《太平寰宇記》卷十八)從學宮所具有的教育因素看,無疑,劉向的見解是正确的。

三)辦學特點,遊學為主

與傳統的官、私學相比,稷下學宮的确有其特異之處,主要表現在:它以遊學為主,實行開放辦學。

所謂遊學,就其内涵,主要包括兩個方面:學生可以自由來稷下尋師求學,老師可以自由在稷下招生講學,即容許教與學兩個方面的充分自由。既可以像荀子那樣,“年十五始來遊學”(《史記·孟子荀卿列傳》),屬獨自一人來求學;又可以像孟子一樣“後車數十乘,從者數百人”(《孟子·滕文公下》),即帶衆多生徒同來遊學。

當然,像淳于髡、田骈以及到稷下之後的孟子、荀子等,在學宮内廣招生徒,開展教學活動也是大有人在的。

所謂開放辦學則主要表現在:一是各家學派,來者不拒。不計立場,不以好惡,不論出身,願者即來,一律歡迎;二是來去自由,不設藩籬。以博大胸懷,禮賢下士;以開放心态,管理學宮。

這些特點,固然與戰國之時禮賢下士、尊重知識分子的時代風氣有關,也是田齊統治者創設稷下學宮時在理念和管理上的創新之舉。

怎樣了解學術、政治與學宮教育為主體的關系問題?筆者認為:三重功能是有機和諧地統一于一個整體的。

首先,為政治服務是其教學目的。在那樣一個政局瞬息萬變、列國紛争異常激烈的時代,它的政治功能是以各派學者的教育實踐和學術活動為主體,通過為統治者培養大量人才來實作的;而其學術功能,既有明确的政治目的,又與教學實踐活動、思想的傳承發展以及各派之間的教學相長、研讨交流有直接的關系;最終使稷下學宮成為兼具學術研讨争鳴及為現實政治服務功能的高等教育大學堂。

稷下學宮對官學的傳承與革新

稷下學宮是戰國時期田齊政權創設的官辦大學堂,追根溯源,這應是對夏、商、周以來官學制度的傳承,但又是在社會制度劇變、原有官學制度崩潰之後的革新與重生。

中國教育史上,官學的設定很早。在有關文獻記載和傳說中,史前的五帝時期就有了學校的設定。大量的文獻記載證明,夏、商、周三代的官學是發達的,正如《孟子·滕文公上》所載:“夏曰校,殷曰序,周曰庠,學則三代共之,皆是以明人倫也。”

“大學”之稱,出現也很早。鄭玄注《禮記·文王世子》引董仲舒的話說:“五帝名大學曰成均。”而至遲到商代,就有“大學”的設定與冠名了。《禮記·明堂位》就有“殷人設右學為大學,左學為國小”;而且在甲骨文中發現了“大學”的名稱及在其中緻神事福活動的描述;結合《禮記·王制》中記載“殷人養國老于右學,養庶老于左學”來看,商代的所謂大學,實際是培養貴族子弟習禮、習射及道德教育之所,也是敬老養老、敬神祈福之場。

西周時期,官學制度繼承商制,但較殷商時期更加完備,體系更全,有天子、諸侯所設之分,天子所設大學已有東、西、南、北、中五學或四學之設,科目也更多。

《大戴禮記·保傅》記載說:“帝入太學,承師問道,退習而端于太傅,太傅罰其不則而達其不及,則德智長而理道得矣!”可見,大學既是天子自學,也是承師問道之所,是培養高端人才和上層統治者的地方。

綜合夏、商、周三代的教育情況,我們可以進行如下的概括:其一,三代時期的教育主要是官學,由官府舉辦,政教合一,教學目的是為統治者服務,招生培養對象都是面向貴族的。其二,至遲到商、周時期,已有大學、國小之分,科目既全,要求也高。但主要是培養上層統治者,甚至主要是天子、諸侯的學習問道之所。其三,大學的功能是多元的。既是教學之地,又是政治、宗教活動及習武訓練之場,還是養老敬老、傳承道德、講習人生經驗的場所。功能多具,還不是後來意義上的大學。

“春秋以降,禮崩樂壞,打破‘學在官府’,知識下移,私學興起,官學不昌。戰國之世,七大國争雄,雖然人才争奪空前高漲,但風雲變幻,戰争頻仍,并沒有哪一個諸侯國像齊國這樣興學招攬人才的。

誠如《文心雕龍·時序》所載:‘春秋以後,角戰英雄,六經泥蟠,百家飚駭。方是時也,韓魏力政,燕趙任權,五蠹六虱,嚴于秦令。唯齊楚兩國,頗有文學……故稷下煽其清風,蘭陵郁其茂俗。’”文獻記載蘭陵之地興起了良好的文氣風俗,但并沒有興辦國學的事迹。

從現有的資料來看,在春秋戰國五百餘年間,并沒有哪一個諸侯國曾像齊國一樣如此大力興辦大學,稷下學宮的設定本身,就是一個空前絕後的創舉。

将稷下學宮與商周時期的官辦大學相聯系與比較,其對曆史上的“大學”制度是有傳承、發展的。

其一,稷下冠名為“學宮”,即是對商周時期大學名稱的沿用。根據楊樹達先生《積微居金文說》所收西周“靜簋”銘文中即有“丁卯,王令靜司射,學宮小子眔服”的話,可見,西周時期,即稱學校為“學宮”。

其二,商周時期大學是政教合一,官、師不分的。也就是說,為師者即是官,大學中的教師大多也是國之重臣。如《大戴禮記·保傅》所載周成王年幼時的老師即是開國之三重臣:“召公為太保,周公為太傅,太公為太師。保,保其身體;傅,傅之德義;師,道之教訓,此三公之職也。于是為置三少,皆上大夫也。”稷下學宮繼承了曆史傳統,實行政教結合,不僅設立學宮為着政治的需要,而且,史書徐幹《中論》有載:“齊桓公(午)立稷下之宮,設大夫之号,招緻賢人而尊崇之。”說明在學宮成立之始即實行官師結合的。

三是,在稷下學宮創設上,也繼承了大學以教為主,多元兼具的社會功能。這些使稷下學宮在社會性質上既傳承曆史又适應現實,大大增強了其深厚的曆史蘊含。

然而,稷下學宮絕不是曆史上官學的複歸,而是在傳承中創新,在變革中重生。使國辦大學真正具有了國家意義。這種革命性革新最突出地展現在以下三個方面:

一)官、私學結合,使官學走出官府,成為社會之大學

曆史上的官學,實為宮廷、官府内設之學,所謂“學在官府”,沒有走出貴族府第的範圍,以官為師,以官之子弟為生。而所謂大學,也主要是以師生的年資、政治身份的高低等來區分,還并非後來真正意義上的大學。

孔子創辦私學的偉大之處就在于學校辦到了社會,知識走向了下層。

而稷下學宮以國家之力創辦官學,則是颠覆了官學辦在官府,隻為官府服務的性質,吸收、傳承了私學的本質屬性,面向整個社會,聘請各國學者來稷下學宮從教,招收各國學生來此學習,真正将稷下學宮辦成了包括全體國民在内的國家意義上的國辦大學,這在體制上,開啟了後世國家辦大學的先河。

二)變“政教合一”為政教結合,從更高層次上提升了大學為國家政治服務的内涵

曆史上的官學,是以官為師,官師不分,以培養貴族子弟來實作政教合一的。稷下學宮的創新主要展現在以為齊國政治服務為目的,這主要表現為:

其一,以學宮為平台,吸引天下英才齊集大學之中,使之成為齊國統治者最倚重的治國智庫和政治參議院。

其二,以任命學宮的著名學者為高官,奉之以厚祿,來實作官、師結合;同時,又讓學者不必處理與官職相應的具體政務,所謂“不治而議論”,這就為學者參政、議政提供了極好的平台和友善條件,在更高層面上實作了政教的結合。

其三,以尊重知識分子,尊重辦學規律,不幹涉學宮管理事務為前提,在讓學者獨立管理學宮中實作教育與政治服務的結合。

這種由政教合一,到政教貌似“分離”的蛻變,就以獨立、自主、自由、平等的政治生态環境,為知識分子的為政治服務提升到一個新的境地,稷下先生在向齊統治者進谏、出使、解困等活動中所表現出的不計個人得失、往往奮不顧身的超凡境界就與這種措施有關。

三)稷下學宮學術的交流、争鳴,思想文化的發展、創新,哲學大師的不斷成長和湧現,使其真正具有了後世所說的“所謂大學者,非謂有大樓也,有大師之謂也”的本質屬性

這不僅是夏商時代的大學所未曾有過的,也是同時代的官、私學,乃至中國二千年封建社會中的官學所不具備的景象。

正是教育與學術的緊密結合,正是教育、學術與為現實服務的緊密結合,既提升了人才培養的層次和品質,又使大學教育在國家政體、社會發展乃至人的成長中具有了至高的地位。

随着人類社會的不斷發展進步,人們對大學教育所應具有屬性的不可或缺性,認識得越來越清晰和堅定,而這,在兩千年前的稷下學宮就已實作并獲得巨大成功,這不能不說是一個奇迹。

稷下學宮對孔子私學的發展與超越

孔子創辦私學,是中國教育史上的空前創舉,也是孔子對中華文明最偉大的貢獻之一。他不僅使教育走出了官府,知識走向了下層,開啟了中華文明發展的一個新時代;而且,他與學生共同整理了三代以來的文獻古籍,并借助教育的力量将這些經典文獻傳承、傳播下來,雖經秦火,未能中絕,對五千年中華文明的傳承發展貢獻至大、至偉;孔子總結、發展、創新三代以來的思想文化,創始儒家學派,也靠了私學的教育和三千弟子及其後學的力量,使之發揚光大,最終成為了中華民族思想文化的主幹。

稷下學宮與孔子創辦私學相比較,它們都是中國教育史上空前的創舉,在戰國時代的新形勢下,稷下學宮以國辦官學的形式,繼承、發展了孔子私學的本質屬性和諸多優勢,又以國家實力為後盾,從辦學體制、教學形式、教育内涵等等方面,創新、超越了孔子以來的私學教育,并積極主動地影響和導引了戰國私學的發展方向。這種創新和超越,至少展現在以下幾個方面。

一)變一人之教的松散私學集團為大師雲集、衆人之教的大學堂

孔子私學,人數衆多,從現有資料看:

其一,從現有文獻和考古探查中,并無孔子當年的學堂遺址所在。其教學基本居無定所,内部組織管理也相對松散,并不像後世之學校,更像講座、講堂性質。因而,在孔子的故裡曲阜,我們要尋找當年孔子教學的場所,傳統的解說就是“杏壇”。這是一個人工築起的高台,便于孔子講學時,居高聲遠而已。

其二,所有人都是孔子的學生,所有學生都在聽孔子的講學,傳孔子一人之道。孔子“弟子蓋三千焉,身通六藝者七十有二人”(《史記·孔子世家》),他自己則稱“受業身通者七十有七人”(《史記·仲尼弟子列傳》)。

看來,盡管學生衆多,學業程度也有“身通”與否的較大差異,并形成了以七十子為主體的很優秀的骨幹群體,其内部卻并沒有形成分層級的傳授系統,老師隻有孔子一人。是以,當孔子去世之後,弟子們就“三年心喪畢,相訣而去”(《史記·孔子世家》),散遊諸侯了。

稷下學宮較之孔子私學,有固定的校舍居處。從《史記》“高門大屋”的記載看,應該是一處規模宏大的建築群,能同時容納數百千人,這已是此前官學所不具有,也是孔子的私學無法比拟的。

與此同時,聘請衆多大師來稷下從教,老師衆多。《史記·田敬仲完世家》載:“宣王喜文學遊說之士,自如鄒衍、接予、慎到、環淵之徒,七十六人,皆賜列第為上大夫,不治而議論。”

可見,至少有七十餘名給予很高政治地位的學術大師在稷下學宮同時授課講學,大廈之空前、大師之空前,亦非此前官學之所具,孔子以來私學所無法比拟的。

二)變一家之學的思想傳承為百家之學的交流、争鳴與發展傳播

這又是稷下對孔子以來私學的創新與超越。

孔子私學,也可稱為儒家教育集團。受孔子之教,傳孔子思想,從孔子死後,“儒分為八”來看,其弟子及其後學也産生了不同的傳授系統、不同觀點的争論甚至新的思潮的産生,但萬變不離其宗,思想并沒有超出儒家之學傳授的範圍。弟子及後學中,也有叛逆者或主流思想的反對者,但黨同伐異,是會被逐出或者道不同不相與謀而主動離開這個私學集團的。

墨子本“學儒者之業,受孔子之術”(《淮南子·要略》),後來成為儒家的激烈反動派;鄒衍也是從儒家之徒分裂出來,創設陰陽五行家學派的。稷下學宮以海納百川的博大氣勢胸懷,容納諸子百家學派,歡迎不同派别的學者都來稷下學宮長住講學授徒,這就為各家學派提供了互相交流、争鳴、吸收、發展的絕好機會,正是稷下學宮的這樣一種辦學特點,才使稷下成為戰國時代百家争鳴的學術中心和創新、發展新學派的豐沃土壤和基地。

這是孔子私學無法實作,戰國諸子各派私學都難以做到的,而正是這一點,不僅奠定了稷下學在中國學術史上的地位,也使稷下學宮為後來真正意義上的大學内涵發展作出榜樣,奠定了基礎。

三)在教育内涵上,變孔子私學以教授曆史知識、道德教化為主,而為以研究現實、喜議政事、面向未來為主

這是稷下之學對孔子私學在教育、辦學内涵上的重大突破與超越。孔子教學的内容,主要有三方面:

其一,“作為教師,他認為自己的首要任務是向青年學生解釋古代的文化遺産”,因而,主要教材是他整理的古代典籍,即:《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》,這《六經》。

其二,知識傳授主要是自古以來官學教授的“六藝”:禮、樂、射、禦、書、數。

其三,所謂“子以四教:文、行、忠、信”(《論語·述而》),“甚至在政治領域,他僅宣稱自己是古制的熱心研究者以及過去知識的傳播者”。可見,是以文化遺産、傳統知識和道德教育為主。

稷下學宮則實作了由曆史教育為主向為現實服務轉變的重大突破。限于資料缺乏,我們無法具體考定稷下學宮的教材内容和施教體系,甚至,由于是各派學者雲集,自成一系,并不會有統一的教材。但是,我們從稷下之學的許多特點中,還是能夠大緻梳理出其教學的大緻内涵:

其一,“稷下先生喜議政事”(《新序·雜事》),“各著書言治亂之事,以幹世主”(《史記·孟子荀卿列傳》),說明現實政治是其主要教學内涵之一。

其二,從孟子在稷下二十餘年,有“得天下英才而教育之”(《孟子·盡心上》)的志向,以及其“治儒術之道,通五經,尤長于《詩》《書》”看,曆史文獻或曆史知識也應是稷下之學、至少是某些學派的教學内容之一。

其三、稷下的學派衆多,陰陽五行家、名家、農家等都有,從鄒衍的“大九州”說、“五德終始”說以及農家強調農時、農事來看,稷下之學中,地理、農業等自然科學知識,也應是教學内容之一。

這就使稷下之學的内涵大大突破了原來官學及孔子私學的局限,成為後代真正意義上的大學教育最早的範式模闆。

四)稷下實作了孔子以來私學教育體制的轉型發展:由個體私學教育向私學教育聯合體性質的高等教育實體發展

特别到了戰國時期,随着諸子百家思想學派的湧現,私學教育與學派發展密切結合,學派,甚至不同觀點,實際成為各家私學無形的藩籬。

田齊統治者創辦稷下學宮,打破了學派之間在教育教學上的界限,各派在稷下地位平等,相處相容,從内部看,是一個各家學派私學聚居的場所,而從外部看,則是一個整體的大學堂。一個内部充滿教育、學術、政治活力的實體。

稷下的無限生機和活力在于此,其在中國乃至世界上的巨大影響和貢獻也在于此。