離我家不遠的池塘旁邊的空地上,經常有幾雙口袋酸的包袱。賣花生糖。大粒去皮的花生仁,油炸後仍呈雪白,平鋪在白色石盤上加油,冰砂糖煮熟,均勻倒在花生米上,冷藏,鏟。這種花生糖晶瑩剔透,無需刀切,大塊頭,放在玻璃盒裡,買,拿出一塊,現價。。糖粉非常酥脆,花生非常香。賣豆腐腦,我們那裡的豆腐腦不像北京倒的蘑菇羊肉鹵素,隻倒一點醬油、醋,外加一滴麻油——用一個頭綁在賺錢的筷子上,在油壺裡,滴在碗裡,真的隻有一滴。但加入了很多零碎的配料:蝦米飯、洋蔥、大蒜泥,汁末,藥芹菜末——我們沒有幹芹菜,隻有水芹菜是藥芹菜,我喜歡藥芹菜的香味。我覺得這種豆腐腦裡清爽,比北京粘粘的羊肉鹵素好吃。賣糖豌豆粥。香米飯和豌豆在銅鍋中一起煮熟,然後加入一勺甜糖(綠白糖)。夏天喝一碗柳陰,味道不邪惡。我離家已經五十多年了,仍然記得豌豆粥的味道。

北京的豌豆食品,最有名的是"豌豆黃"。這個東西其實很簡單,豌豆爛了,去皮了,清細的沙子,加入少量白砂糖,攤開平整,切成5英寸×3英寸長的正方形,然後切出四小塊,不留就分開,用牙簽吃。據說這是一種"宮廷小吃",過去在小餐館出售,非常便宜,現在隻仿制大餐館等餐食,而且非常昂貴。

豌豆

在夏季的雨天,有煮熟的豌豆。将整個豌豆煮熟,加入少許鹽,在浮子上放兩個大蓋子,然後裝在豆綠茶碗中出售。湖房橋有個賣煮豌豆的傻瓜,還有更多。休息後有一句諺語在湖房橋周圍流傳:"傻瓜的豌豆——給更多"。北京其他地方沒有這樣的休息後語言,想想煮豌豆,就會讓人聯想到北京的夏雨。

早年前有豌豆木黴,豌豆煮成泥,以雕刻的形狀圖案,出來,就成了小東西,小貓、小狗、兔子、小豬。買的是小孩,也玩,也吃。

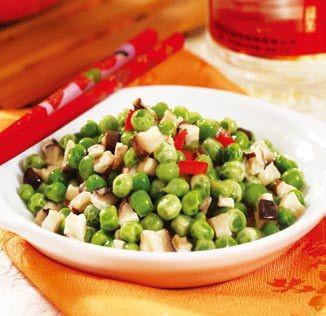

那是幹豌豆。新豌豆作為蔬菜食用。豌豆是一道新鮮的菜肴,應該點菜。加入少許火腿或雞毛自然很好吃,就是素食,也很好吃。豌豆不宜長時間煮熟,長時間煮後湯呈灰色,不鮮豔。

荷蘭豌豆在全國範圍内的興起也是近年來的一個問題。我吃過的荷蘭豆是廈門最好的,寬而嫩。廈門的湯米粉加了幾片荷蘭豆,可以解決海鮮的氣味。在北京吃的所有荷蘭豆都是從南方運來的。我看到荷蘭豆子在生長,大小架子,水紅色的花朵,綠葉,可愛的廈門郊區的田野。

豌豆的嫩頭,我的家鄉叫豌豆頭,但"豌豆"這個詞讀作"安"。雲南叫豌豆尖,四川叫豌豆尖。我的家鄉通常用油和鹽油炸。雲南、四川加上湯面,稱為"漂浮"或"綠色"。不要添加豌豆幼苗,稱為"無漂浮";吃完肚皮火鍋,經過各種配料,濃湯提倡一大盤豌豆,美觀。

豌豆可以畫出來。我在山東看到錢琪的書頁,畫了豌豆,忘不了。錢玉章的畫美雅,用筆略薄,可以優雅,我非常喜歡。我看過一幅畫,日本竹鳳凰、豌豆花、樹葉的顔色比錢色特别漂亮,但不知道為什麼在豌豆面前畫了很久,很逼真。日本人認為蛇很漂亮嗎?

黃豆

豆類和葉子在古代被當作蔬菜食用。吃飯一定是湯。事後沒人吃過。我沒有聽說過有人吃冷豆,炸豆,豆葉湯。

我們在那裡,夏天,一家人都得吃幾顆炒豆,外加青椒。中秋節為月煮豆,用貝殼煮。我父親會做一種毛豆:幹豆剝皮,用小青椒煮熟(不切),加醬油、糖、等豆煮湯,撒在篩子裡晾幹至半幹,豆皮起皺,收入小罐。喝起來很棒,你可以一次吃幾天。

北京的小酒館用鹽水煮開的豆子,有的小酒館都是在整棵樹上煮熟的,不切豆莢,喝酒的人手摘就吃,似乎比一盤吃的香更香。

茴香豆非常好。茴香的嫩頭在沸水,排水溝,碎屑和鹽中略微熱;将豆子用鹽煮熟,與茴香搖勻,等待冷藏,儲存在玻璃瓶中,第二天吃日食。

北京人吃炸醬面,注意有十幾道菜,黃瓜絲,小蘿蔔,青蒜......你還必須有一把豆子或青豆。肉末(不含副食品店購買的肉末)用青豆咀嚼以互相補充。

北京人炒麻豆腐放了幾口青豆——青豆一點芽。

三十年前,北京稻香村賣煙熏青豆,帶茶很好。這種豆子可以不熏制,隻需加入少許麝香,用淡鹽煮熟并晾幹即可。皮膚也有輕微的皺紋,不軟也不硬,有咬合。現在不行,想想因為人工和薄,煙熏青豆非常便宜。

江陰出的鹽豆粉。我不知道如何使大豆這麼大,長可以半英寸,鹽煎,豆子不收縮,皮白,很脆,咀嚼成細粉,是以叫鹽豆粉。它的味道很棒,遠遠超過花生米。吃鹽豆粉,喝白葡萄酒,很火柴。當時我喝的不多,隻是喝了白開水。星期天,坐在自習室裡,喝着水,吃豆子,讀着李青照,辛放棄了病詞,沒有嘗到味道。我在江陰南軒中學已經兩年了,星期天很可能就這樣路過。前一年我去江陰找夢,給老同學問起那張鹽豆粉,說現在沒有了。

稻香村、貴鄉村、全豆齋等地過去都賣過筍豆。将大豆、嫩芽幹切碎,加入醬油,糖煮熟。現在不常見了。

三年的自然災害,17名幹部都有一點照顧,幾斤大豆,一斤糖,叫"糖豆幹部"。我用煮熟的筍豆煮熟,沒有幹芽,然後放一點蘑菇。我自己在張家口大壩上撿的。我做了一口豆子在家裡吃,也送人。我把它寄給了黃永宇。永玉的兒子黑吃,在日記中寫道:"豆子不好吃東西,王波能做好,王波波很棒!"

油炸豆芽應該煮糖醋。

大豆芽非常新鮮。南方的素食餐廳和Sujai的寺廟都是新鮮的豆芽湯。有一位老人在寺廟裡吃素食禁食,疑似湯裡放了蝦袋,跑到廚房檢查,隻見一鍋大鍋煮了一鍋豆芽和蘑菇來湯。豆芽在東加是酸味的,非常适合烹饪。北方人的這種味道也讓人感到困惑。

大豆對中國最大的貢獻是能夠制作豆腐和各種豆制品。如果沒有豆腐,中國生活就會少一大塊,僧尼、素餐師傅關"不玩"。素食蔬菜除食用菌、口香菇、金針、木耳、冬筍、竹筍外,主要以豆腐、豆制品為主。素食這個,素食那個,隻是豆制品的模式。關于豆腐,我們應該再寫一篇文章,這還不夠。

綠豆

青豆是谷物中最重的。一袋青豆270斤,非強力勞動扛不起。

綠豆清涼,夏季喝綠豆湯,綠豆粥,綠豆飯,可加熱。

綠豆最大的用途是成為粉絲。粉絲似乎是中國特産。外國名稱的玻璃面條。一個普通的粉絲吃他們吃的方式是在湯裡。海外華人愛吃粉絲,大概這會引起他們家鄉的思路。每年都有大量風機銷往東南亞,都稱"龍口細粉",華僑稱其為"山東粉"。我有一個親戚,一個馬來西亞國民,我在她家吃飯,她必須把兩樣東西放在任何湯裡:風扇和果汁。蘇南人愛吃"油豆腐線粉",是一種零食,是用扇子浸泡在豆腐中的蘑菇扁湯。午餐已經消化好了,晚餐還不是時候,吃一碗油豆腐線粉,相當不錯。北京鎮江館森龍曾經有一道菜,銀牛肉:扇子熱炒脆,倒上寬汁小炸牛肉絲,拉響。不知道這是不是鎮江菜。銀牛肉的粉絲必須是純青豆,否則很容易焦糖化。我曾經在自己的房子裡做過一次,風扇可能把别的東西弄混了,它爆炸成一團黑炭。"螞蟻樹"原本是川菜、肉和油炸扇。有一個劇團做得不好,演員們有很多意見。為了關心群衆的生活,劇團團長深入食堂親自檢查,看到盤子上寫着"樹上的螞蟻"的菜名,說:"啊,食物有問題,螞蟻怎麼能吃呢?""這樣的人怎麼會當團長?"

綠豆卷面被稱為"混合面條"。"夢見紅樓"于三姐說:"我們把水下面條清理幹淨,你吃我看看吧。"或者說面條對羊湯,清澈的水下面條說不吃頭。我不太明白這句話是什麼意思。但是面條有點湯,湯面我還沒有吃。那麼,吃長齋的人不吃面條嗎?

冷粉皮原本是青豆,現在純青豆很少,很多都是雜交豆。大塊的冷粉是蕃薯粉。

冷粉以四川北方冷粉為最佳,是豌豆粉,顔色為黃色。四川北方冷粉放了很多油椒,吃嘴噓聲出氣。

廣東人愛吃綠豆沙。在昆明正義路南端附近的金碧路附近有一家廣東人擁有的甜品店,出售綠豆沙,芝麻醬和蕃薯糖水。綠豆沙、芝麻醬都好吃,蕃薯糖水沒多大意義。

綠豆餅以昆明吉祥的青象和蘇州奇才為最好,重油,并加了玫瑰。北京的綠豆餅不加油,是幹的,吃人。我有一陣膽囊炎,不适合吃油,買了一盒回來,我的孫女愛吃,吃幾塊,我感到難以了解。

扁豆

我們地區的扁豆被證明是北京人唯一稱之為"寬扁豆"的扁豆。鄭潘橋寫了一對:"一個春雨的宮廷和淑女的菜,滿是秋風扁豆花",指的是同一種扁豆。這兩人寫的是吃得好冷的家庭的情況,有錢人不會在院子裡種扁豆。扁豆和白花有兩種,紫色花多,白花少。鄭盤橋眼中的扁豆花大概是紫色的。紫扁豆結的豆皮也略帶紫色,而白色花扁豆為淺綠色。味道一樣。僅用于藥用,它必須是"白扁豆",這兩種扁豆可能不同。扁豆在初秋開花,角落裡有一個扭曲,準備采摘。潘橋說"秋風十足",給人的印象是深秋。畫扁豆花的畫家喜歡畫紡織女工,這是季節性的事情。夏日清涼,月光如水,聽紡織女工在扁豆架上沙沙,去品味。北京有一種紅扁豆,花是大紅色的,豆類是深紫紅色的。這種紅扁豆似乎沒有人吃,隻是為了觀看。我覺得這種扁豆紅是不正常的,不像紫色的花朵,白色的花朵有韻律。

北京通常是指扁豆,上海人稱四季豆。我的家鄉沒有,現在有一種。北京有幾種扁豆,一般叫扁豆,架子上有,叫"架子豆"。一種叫做"棒扁豆",豆子像小棍子。"粘扁豆"字面上是互相沖突的,兩者都像棍子一樣,不恰當地稱為扁平。有一種又寬又嫩的豆子,叫"悶燒豆",我覺得是"眉豆"讀。北京人吃扁豆隻不過是煮熟的冷混合物,油炸或悶熱。"悶燒扁豆面"相當不錯。扁豆煮熟,澆水,面條在上面,面條煮熟,扁豆翻到頂部,然後略帶悶熱,就是這樣。扁豆應該永遠是大蒜,如果你做任何事情。

我在泰山頂的招待所裡吃了一盤油炸扁豆,很嫩。生活中吃的扁豆是第一個。在泰山山頂上吃飯尤其罕見。

芸豆

我在昆明吃了幾年豆子。西南聯合大學食堂有幾道經常吃的菜:炸豬血(雲南叫"王子"),炸蓮花白(即北京卷心菜,上海卷心菜,張家口白菜),灰魔芋頭豆腐......幾乎每天都有煮熟的豆子。市面上有豆子在賣,鹽煮熟了,我們有時買的時候零口吃,因為它很便宜。豆子有紅白兩種,我們在昆明吃的是紅。

北京小餐館過去曾經有豆粥出售,是白豆。豆子的粥汁很粘,好像被勾了一樣。

豆卷,像豌豆蛋黃一樣,也是"宮廷小吃",白豆被煮成沙子,糖,做成小卷。過去,北海蘭塘茶館有一筆銷售,現在我不知道有沒有。

在烏魯木齊逛"集市",看到白豆都很大,豎起大拇指一樣大,想買一點,但千裡之外帶着一包豆子回到北京,有點"神經",然後停下來。

紅豆

上海紅豆叫紅豆。紅豆湯,紅豆棒冰。北京叫小豆子:小豆粥、小豆冰棍。我的家鄉叫紅米豆,因為可以混在米飯裡蒸成米飯。

紅豆最大的用途是制作大豆砂。北方豆沙沒有皮,但豆子是煮熟的。豆袋、油炸蛋糕餡料就是這樣粗豆沙。濾水器剝落,變成細砂,北稱"澄沙",南稱"洗砂"。做月餅、甜包、湯圓,離不開豆沙。大豆砂是最吸油的,是以建議制作餡料。我們家元旦初就吃湯圓,洗砂是一年前用大量的豬油混合,每天在米鍋頭蒸一次,沙紫黑,已經吸收了足夠的油。我們的湯圓很大,我隻能吃兩三個,因為一口油。

川菜有夾心沙肉,是将肥細與皮屁股肩肉整塊煮熟至六七熟,撈出,微涼,切成厚厚的兩三分大面積,兩塊肉之間不切透,夾沙,蒸在籠子上。這道菜是含糖和甜的。肥肉已經脫油,吃起來不油膩。但吃不下更多,我隻能來兩片。我的兒子做沙子和肉,他每次都成功。

豇豆

小時候,我讨厭豆子,隻有兩層皮,味道很弱。自從我來到北京,我長大了,我覺得豆子很好吃。人們的口味是可以改變的,比如我小時候不吃豬肺,感覺泡泡,咀嚼起來很不舒服。老了,感覺肺頭很美味,在老人的牙齒上很合适。

将嫩豆切成英寸段,放入沸騰鍋中煮熟,用淡鹽微微腌制,淡化鹽水,用上好的醬油、鎮江醋、生姜、大蒜等幾滴油,即可"滲出"酒。油炸食品也不錯。

河北省有醬油,似乎沒有别的地方。北京的六個必須活,天元,揚州南部的醬汁不是。保定醬豆是整醬,非常酥脆嫩,而且很鹹。河北人口衆多,醬汁鹹。

老豆飯後,皮光滑,淺綠色在淡紫色的紅色斑點中,瓷器有一種"豆紅"就是這種顔色。我見過一小瓶紅石榴豆,美麗可愛。中國會很适合瓷器的釉面,如"老僧服"、"芝麻醬"、"茶端",都非常好。

蠶豆

北京有新的蠶豆出售。

小時候,我吃蠶豆,我思考這個問題:為什麼叫蠶豆?到了非常大的年齡,可以了解:因為這是蠶吃豆子的時候。我家附近沒有蠶,是以我想不出它們。四川叫胡豆,我覺得沒有道理。中國将國外的東西稱為胡椒、平底鍋和外國的東西,比如蕃茄和洋蔥。但蠶豆似乎在中國已經存在了很長時間,為什麼要加上"hu"字呢?四川人也有寫着"胡祖豆",是沒有理由的。葫蘆是大蒜。這顆豆子和大蒜有什麼關系?也許是因為這個豆莢是大蒜打結的時間?這似乎也很不情願。小時候讀魯迅的文章,提到羅漢豆,叫我一個長長的猜測,無法想象是什麼樣的豆子。後來,我才知道是蠶豆。魯迅當然是要知道,全國大部分地區都叫蠶豆,更喜歡這樣寫,想因為這種寫有紹興的特點,隻有親切。

豆子很好吃,可以作為一道菜,也可以用作零食。各種做法,都很好吃。

我的家鄉,嫩豆甚至内皮油炸。或者加入一點切碎的泡菜,特别好吃。稍大一點,剝掉内皮,煎豆瓣。有時在油炸紅韭菜上配上幾片綠色的蠶豆花瓣,色澤鮮豔,還能嘗起來。一位在家鄉鄉下定居的女同志者說,房東在為他們煮蛋湯時,在雞蛋湯裡放了一點蠶豆瓣,說很好吃。這是農村的做法,而城市卻沒有這樣做。宇宙豆老了,連皮都煮熟了,加點鹽,可以喝,可以吃白嘴。有的人會把煮熟的大粒蠶豆用鐵絲串成一顆挂着的佛珠,給挂在脖子上的孩子,一個一個剝下來吃,孩子不不高興。

江南人吃蠶豆很像我們的農村。上海地區的人們把老豆子剝掉皮,油炸成豌豆泥,味道鮮美。特别是對于粥。

四川和雲南吃蠶豆和蘇南人、蘇北人相似。雲南的季節似乎比江南略早。前年,我陪同作家代表團前往昆明,住進了翠湖飯店。讓大家在晚餐時點餐。我點了一份炒豌豆飯,一份炒青豆,筆者在下一個花呢之後說:"王老真的可以點!"當時北方還沒見過青豆,是以感覺很新鮮。

北京人對吃新鮮的蠶豆知之甚少。北京人喜歡吃扁豆和豆類,但他們不喜歡蠶豆。因為北京人很少種植蠶豆,蠶豆不可能是北京人所說的魯迅所說的"蠱惑人心"。北京的蠶豆是從南方運來的,出售的豆類大部分是從南方運來的。南豆北調,已經失去了新鮮感,但畢竟是蠶豆。

蠶豆要"為蛞蝓",幹燥後是老蠶豆。老蠶豆仍然可以煮熟。老蠶豆浸泡在水芽中,江南人稱之為"發芽豆",用鹽和香料煮熟,是酒菜。我的家鄉叫"爛豆"。北京人加上了一個叫做"爛豆和蠶豆"的詞。當我在民俗研究學會工作時,我在一條俏皮的小巷裡工作,每天我都看到一個老人下班後賣爛豆和蠶豆。老人已經七十多歲了,頭發和短臉頰已經下雪了。他提着一個圓圓的木盆,慢慢地從小巷的盡頭走到那一端,啞巴咕噜咕噜地咕噜咕噜:腐爛的蠶豆......後來老人不知道是什麼病,腦袋擡不起,還是折了脖子,埋頭,賣爛蚯蚓,卻不再喝酒。幾天後,老人不見了。我認為它已經死了。不知道為什麼,每次吃爛豆和蠶豆,總會想起老人。我在想什麼?人們的生活...

老蠶豆可以油炸。一種是在起泡後油炸的,稱為"厚臉皮豆"。我的家鄉叫"沙豆"。一種是把幹豆放進鍋裡炸,極硬,北京稱之為"鐵豆"。牙齒不是很好,不能吃鐵豆。北京有一個休息後:老太太吃鐵豆——悶。我想不出任何一個老太太會吃鐵豆,一個鐵豆悶燒軟,多久!當我的老師沈從文先生住在中間和老胡同裡時,每天都有一輛自行車從他的後牆窗戶賣鐵豆,喝着"鐵豆"......這個男人是一個中年男人,是一個優秀的男高音,他的聲音不僅高亢、明亮、遙遠,而且尾巴帶在顫抖。當時,沈先生正遭受迫害和緊張,我想賣鐵豆的聲音也會給他帶來一種壓力,是以我忘不了豆子。選自曾宇的家常葡萄酒菜肴。