中國汽車行業出了兩位“福”字輩大哥,一位王傳福,一位李書福,這兩位大佬過去一年在資本市場上的經曆可謂是冰火兩重天。

王傳福執掌的比亞迪一路高歌猛進,股價一年多時間暴增500%,目前市值相當于3.5個上汽集團,除此之外,被剝離的“比亞迪半導體”即将登陸科創闆,刀片電池也有望打入特斯拉供應鍊,好事一樁接一樁。

相較之下,“自主一哥”吉利汽車多少有些水逆,原本計劃将兄弟沃爾沃合并,然後一起手牽手回科創闆,獲得更高的估值。但沃爾沃經曆了一番波折,10月才在瑞典上市。

在新能源闆塊備受追逐的情況下,吉利汽車卻在資本市場遇冷。

這絕不能怪李書福不會搞事,恰恰相反,過去一年吉利辦了不下十場釋出會,朋友圈也十分豪華。

開年第一個月,吉利就搞了三個大新聞:和百度富士康成立合資公司、拉上騰訊合作數字座艙和自動駕駛,還和賈躍亭的FF讨論了代工的可能性。

極氪001釋出兩個月後,就宣布年内可傳遞産能售罄;到了9月,李書福搞起了“反向跨界”,宣布進軍手機領域。

但無論吉利的鑼鼓敲得震天響,資本市場都不為所動。在最矚目的智能電動化領域,吉利喊出了“5年投入1500億用于研發”、“2025年實作365萬輛銷量目标,其中新能源占比30%,如果加上極氪,占比會提升到40%以上”的一天後,股價反而下跌了。

針對吉利,本文将主要回答以下問題:

1. 為什麼資本市場對吉利這麼冷淡?

2. 為什麼吉利一定要做純電架構?

3. 吉利新一輪産品周期的到來意味着什麼?

資本邏輯切換

在2018年之前,資本評估整車廠隻看一個因素:量價齊升。

從2016-2018年,吉利銷量從80萬輛提升到150萬輛,乘用車市場佔有率從3.2%漲到5.8%,單車均價(包括領克)提升了9500元。

一波股價上漲,把吉利推上到了“自主一哥”的位置。

随着中國車市在2018年之後連續三年的負增長,行業進入了存量時代。

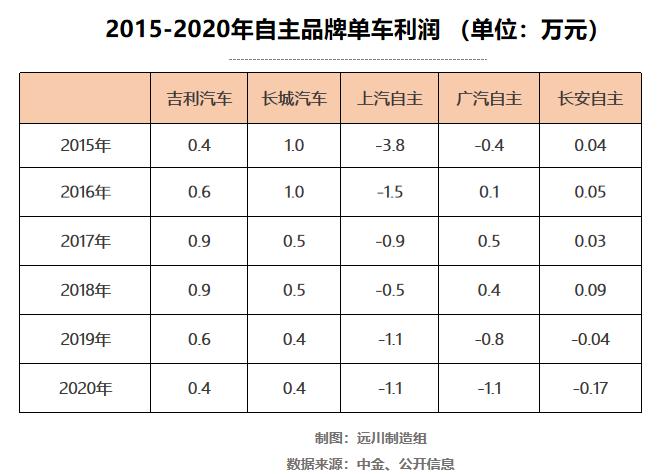

愈發激烈的競争意味着車企盈利能力下降,吉利的單車利潤從2018年最高的0.9萬元滑落至2020年的0.4萬元,上汽自主(包括榮威、名爵等)更慘,單車利潤從負0.5萬元跌至負1.1萬元。

與此同時,特斯拉多季度的盈利改變了資本對整車廠的評估。在量價齊升之外,又多了電動化轉型這個因素。在這兩個次元上,吉利都不讨好。

從量價的角度來看,吉利的單車均價在2018年到2020年隻漲了1000元,因為帝豪、遠景、博越這些銷量主力都脫胎于舊平台。

相比之下,長城汽車在坦克、WEY、炮等中高端系列的拉動下,單車均價同期提升了6000多元。

在總量上,吉利過去兩年的銷量一直在下滑,前十個月賣出了103萬輛,按照每個月10萬來看,要完成153萬的年度目标,可能性比較低。

在新能源的次元,吉利更是起了個大早、趕了個晚集。

早在2015年,李書福就高調宣布了“藍色吉利行動”,說要在2020年實作新能源汽車銷量占吉利整體銷量90%以上。

事實上,吉利新能源汽車銷量占比從來沒超過10%,今年上半年隻有4.8%。

或許是為了鼓舞士氣,李書福在談到計劃失敗時說道:“這不是戰略方向錯誤,也不是戰略執行失敗,而是曆史時機沒有成熟,外部戰略條件沒有形成。”他還說“這樣失敗的例子比比皆是”、“我們不必為此沮喪[1]”。

現實比李書福的話要殘酷一些。銷量不振不全是外因,它還反映出吉利在技術開發上的滞後以及産業鍊上話語權的不足。

電動車最關鍵的三個零部件是電池、電機和電控,電池占到整車成本的30%-40%,電機和電控占20%左右;

在三電研發上,比亞迪是國内自主車企中布局最完善的,旗下有弗迪電池和弗迪動力,去年推出了刀片電池,其次是長城,旗下有蜂巢能源和蜂巢易創。

吉利也考慮過自研電芯,并曾試圖扶持“衡遠”來保障未來供應,但并不成功,目前主要依靠甯德時代、欣旺達、孚能科技等外部公司,而且因為新能源銷量沒有太大起色,無法像特斯拉一樣對上遊形成足夠的話語權。

總結來說,無法符合量價齊升的老邏輯,又跟不上新能源,讓吉利在資本市場風光不再。

不過,新能源不利,影響的不僅僅是資本市場。在“雙積分”政策下,新能源俨然成了一項硬名額。

雙積分是為了節能減排推出的政策,名額由“平均燃油消耗量積分+新能源汽車積分”構成。如果名額為負,整車廠需要暫停生産部分高油耗産品。如果不想減/停産,負分企業需要向正分企業購買積分。

“一代神車”陷入停産傳言就與雙積分相關。雖然有業内人士稱桑塔納沒有正式停産,但桑塔納對積分的拖累是事實——每一台車大概産生負0.4積分,每生産一台,上汽大衆就要繳納2000元上下的罰款[2]。

根據工信部的資料,2020年正積分最多的企業是特斯拉和比亞迪。同屬于吉利控股旗下的“浙江豪情”和“浙江吉利”合計負積分多達147.3萬分,考慮到之前的積攢,今年吉利預計仍有30萬的負積分缺口。

如果按照今年2600元的平均交易價格,吉利需要為此約8億元左右的代價。

針對雙積分的問題,吉利主要采取三個辦法。

第一是減産或者停産盈利不佳的産品線,比如遠景;

其次是推出更多基于“油改電”的中低端産品,下沉到三四線市場,不求賺錢,隻圖積分;

但最重要的,是推出全新的純電架構和混動系統。

純電攻勢姗姗來遲

對于純電攻勢,不同車企有不同選擇。

新勢力初期因為資金少、時間緊、資源有限,往往選擇“單品政策”,同平台孵化的車型非常有限,隻有兩三款,比如Model 3和Model Y、蔚來ES8和ES6、小鵬G3和P5都是出自同一個平台。

但對于傳統大廠來說,由于資金、技術和體量優勢,往往會選擇規模效應更突出的純電架構。

去年9月,吉利推出了SEA浩瀚架構,今年1月,百度宣布基于SEA架構開啟造車之路,在資本市場上引發了不少熱議;

畢竟,為了電動化轉型而開發的純電平台有着諸多優點,而吉利通過技術輸出也能進一步攤薄研發成本。

在産品層面,純電架構可以實作在操控性、續航、舒适性多方面的提升,而在采購和研發層面,子產品化平台提升了零部件的共享率,節省了底層功能子產品的驗證周期,進而降低研發成本,加快産品的推陳出新。

比如,短短一年時間,大衆已經釋出了基于MEB打造的ID.3、ID.4和ID.6三款車,這個月,大衆也宣布開啟ID.5的海外預售,速度不可謂不快,基于SEA架構打造的極氪也宣布每年推出不少于兩款新車。

駕駛層面,更帶來了體驗的更新。油改電和燃油車,軟體層面由于受制于傳統的電子電氣架構(EEA),沒辦法實作OTA(線上功能更新),裝載的螢幕堪稱雞肋,算力和傳輸速度毫無體驗感。

純電動平台由于搭配了更強的晶片和算法,讓駕車成為了一種樂趣。

如果把燃油車比作是隻能打電話和發短信的諾基亞,那麼現在的智能電動車可以比作成初代iphone。

但吉利在純電架構和混動系統方面的動作卻略顯緩慢。它先用的是油改電的過渡。需要說明的是,這個過渡是新能源轉型過程中的常見措施。

因為從零開始正向開發一個純電平台架構耗時又耗錢,而且在市場和技術都不成熟的情況下推出充滿了不确定性。大衆純電動高爾夫、朗逸和寶來都是類似的産品。

時間一久,這樣的操作難免會讓消費者覺得是李鬼行為,因為油改電通常是将燃油車裡的發動機、變速箱以及機械傳動部件掏出來,然後再把電池包、電機等零件塞進去;

這種“偷梁換柱”的行為導緻的結果是,産品在空間布局、續航裡程、運動性能、安全性以及軟體層面的OTA等方面,都要打折扣。

别看吉利推出電動品牌幾何的時候聲勢浩大,把釋出會開到了新加坡,說要抓住新能源和電氣化,但随後兩款油改電産品讓消費者直呼是李鬼行為。

2020年初,甯波基地流傳着這樣的說法:在集團2019年的業績考核中,幾何銷售團隊排在倒數第一。

當吉利終于推出純電架構和混動系統的時候,幾家對手都已經領先一步了。

比如,今年前十個月,基于長城純電ME平台打造的歐拉品牌已經賣了9.8萬輛,是吉利的1.5倍,貢獻了大量正積分。

除此之外,比亞迪今年1月釋出了DMi超級混動系統和三款新車,基本實作了和同級别燃油車平價,銷量節節攀升。

轉型快慢的背後,牽涉到了諸多因素,比如管理層的決心、技術的成熟以及公司對時機戰略的考量等。

而且,就純電架構自身而言,存在着研發周期長和投入巨大的特點。

2019年年初,奧迪和保時捷的工程師詳細拆解了Model 3,對特斯拉的成本控制能力感到吃驚,是以決定推遲高端純電平台PPE的釋出時間。

但在大家都公認要做的事情上,吉利比别人慢一拍,那麼資本市場的冷眼自然也在意料之中。

具體到吉利的做法,為了研發SEA架構投入4年時間以及180億元資金,超過吉利汽車2018、2019、2020年三年的研發投入總和。是以攤薄成本變得尤為重要,畢竟它沒有像大衆一樣年銷千萬輛的規模優勢。

吉利采取的辦法是,讓旗下盡可能多的品牌用上SEA架構,包括極氪、幾何、沃爾沃、領克、Smart等等,同時也利用SEA的技術優勢和甯波杭州灣工廠為其他品牌提供技術支援或代工服務,對象包括百度、富士康、FF等。

但等到基于SEA架構的産品大規模推向市場至少要到2023年之後,而在此之前,決定吉利近期股價走勢的是能否抓住新一輪的産品周期。

有待評估的過渡期

目前來看,吉利正處于新一輪産品周期的起點。

從2020年開始,吉利的舊平台逐漸被淘汰,CMA、BMA、SEA等架構逐漸發力,吉利的“子產品化”程度相比之前明顯提高。

在汽車生産過程中,往往會經曆從單一車型開發到平台化生産,再到子產品化生産的過程。在這個過程中,零件和工程的通用性不斷提升。

相比于平台化生産,子產品化的優點在于可以覆寫不同級别的車型、更高比例的零部件共享以及更高的生産效率,是以很多車企都推出了類似的架構,

比如大衆的MQB和MEB、比亞迪的E平台、長城汽車的檸檬、廣汽的GEP等等。

以大衆汽車為例,汽車制造正在從平台化邁向子產品化。圖檔來源:安信證券

在2006年之前,初出茅廬的吉利走的是單一車型開發的道路,主要依靠流水線生産和廉價勞動力來降本,沒有平台化概念。

從2006到2015年,平台化有了成果,金剛、遠景、熊貓、帝豪等經典車型,對應的是FE、NL和KC等生産平台。

但在這個階段,因為産品多且雜、彼此定位不夠清晰,内部競争嚴重,競争優勢并不突出。

從2016年到2020年,在收購沃爾沃之後,吉利通過不斷吸收學習,技術實力顯著提升,并開始進入以子產品化為主要特征的3.0時代。

子產品化平台包括與沃爾沃合作的CMA,以及自主研發的BMA,産品包括領克系列,缤瑞、缤越、ICON等等。

CMA架構可以覆寫A到B級車,支援傳統能源和新能源動力系統,覆寫的品牌包括吉利、領克、沃爾沃以及極星等,而CMA和BMA架構的零部件通用率最高分别可以達到86%和70%,研發成本較傳統平台低出20%以上。

雖然吉利在子產品化之路上越走越遠,但直到去年,吉利的銷量結構,絕大部分都是基于舊平台打造的車型。

2020年,帝豪(包括轎車和SUV)賣了35萬輛左右,博越賣了不到25萬輛,遠景系列賣了約19萬輛,占了總銷量60%以上,這也是為何過去兩年吉利單車均價提升緩慢、毛利率下滑的根本原因。

從去年開始,吉利的主力産品都開始陸續換代,取而代之的是基于架構打造的産品,無論是性能還是價格上都比過去上了一個台階。

去年11月,基于CMA架構打造首款吉利轎車星瑞上市,定價11.37萬-14.97萬,價格比帝豪和缤瑞高出一個級别,而且直到現在月銷仍穩定在1萬輛以上。

今年以來,吉利推出了基于BMA架構打造的帝豪,以及基于CMA架構的星越L,尤其是後者,售價13.72萬元起,價格比之前最暢銷的博越高出50%,上市之後連續兩個月銷量破萬,遠超2019年推出的第一代星越。

不過,由于吉利目前正處于産品換擋的過渡期,成效可能要過一段時間才會顯現。

根據去年10月投資者交流會上透露的資訊,由于CMA車型占比有限,吉利汽車零部件通用化率隻有30%左右,但随着CMA、SEA、BMA等架構逐漸發力,未來零部件通用化率将在2-3年内提升至60%以上。

但混動和SEA架構遠水解不了近渴。在全球缺芯的背景下,吉利目前最重要的,或許還是得先往153萬輛的目标上努把力,好用規模攤薄成本。

尾聲

如今的汽車行業,新勢力成了資本眼中的肥肉,輿論眼中的焦點,本月上市的Rivian在隻傳遞了336輛車的情況下成功IPO,并順利融資120億美元,市值超過福特和通用,傳統整車廠在一場場資本盛宴中似乎淪為了看客。

但汽車行業的電動化轉型不是一場百米賽跑,而是一場馬拉松。

新勢力因為沒有曆史包袱以及資金助推暫時沖在前面,相比之下,傳統車企略顯遲滞,但這不意味着這種落後的局面将一直持續;

因為在汽車行業,有些東西不會因為新公司、新技術和新模式的出現而改變,比如規模效應和客戶體驗。

在這場曆史大潮中,機會和挑戰都是均等的。

參考資料:

[1] 吉利新能源放手一搏,勝算幾何?财經國家周刊

[2] 桑塔納深陷停産傳言 每生産一輛需繳2000元罰款,經濟觀察報

[3] 蓄力充分,進入強産品周期,平安證券

[4] 十年展望I:汽車行業估值體系正在發生變革,中金點睛

[5] 每分2600~2900元,中汽資料釋出2021年積分交易主流價格預判,中國汽車報網

[6] 底部蓄力,重整旗鼓再出發,東吳證券

[7] 4.0時代開啟強勢周期,子產品化架構優勢突出,國信證券

[8] 拆解Model 3後 奧迪保時捷默默修改自家新平台,騰訊科技

*作者 羅松松,編輯 周哲浩

激情按壓,柔情掃碼

一個極有料的公号

關注我,不漏掉每一篇精華文