當今國内收藏圈

京滬巨鳄潛伏

江浙氛圍濃厚

多産學者型藏家

作為當地特産

良渚玉器

受頭等待遇

齊家與紅山雖同樣精彩

惜圈子甚小

回顧去年4月2日,香港蘇富比『人間異珍:奇 趣』專場圓滿收槌,總成交67,962,500港元。縱觀專場所呈,若循物溯源,可穿梭時空,從西伯利亞冰河時期至中國青銅時代,自古埃及到歐洲中世紀。

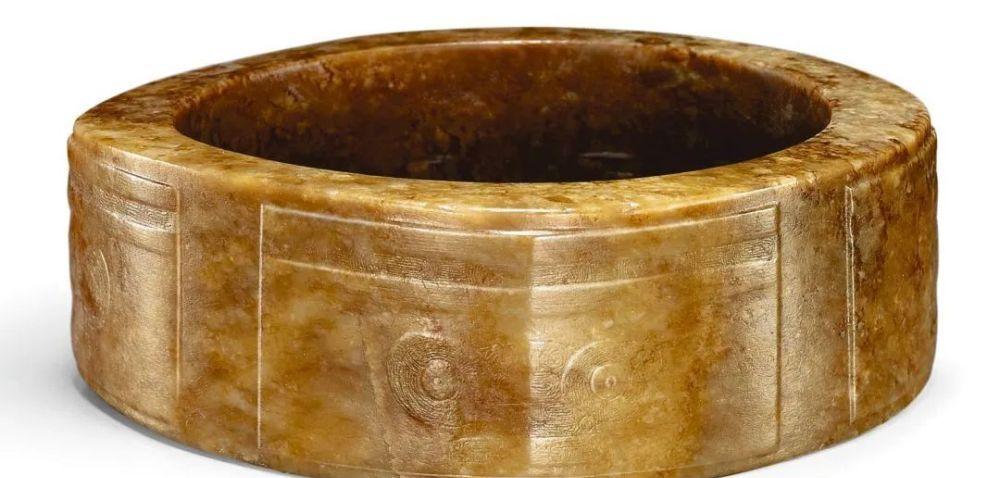

其中,估價最高拍品新石器時代良渚文化獸面紋玉琮斬獲9,655,000港元,領銜全場。玉琮曾為清末名臣兼收藏大家端方的珍蓄。

托忒克·端方(1861年-1911年)

端方,号匋齋,清末大臣官至直隸總督。端方被譽為晚清旗人三才子之一,一生嗜好金石書畫,收藏頗為不凡,著名的毛公鼎就是其舊藏。1911年端方死後,此件玉琮輾轉流至日本,為當時最大的中國文物古董商山中商會所藏,1924年山中商會出版的《古代支那美術展覽》及《支那古美術圖譜》都将此件玉琮著錄在内。

良渚文化的發現在1936年,直到59年夏鼐才提出良渚文化的名稱,晚清民國時期古董商對良渚器物的認識都以為是周代遺存,是以端方在收藏題刻上寫了周組琮,山中商會在出版刊物上也就沿襲了這名稱。

良渚玉琮作為良渚文化典型器物目前國内官方考古出土及征集加民間私人收藏再加海外各大博物館收藏總數量約三百多個,帶指紋工的玉琮約占十分之一,帶指紋工的玉琮大多出現在良渚中心區域的高等級中早期墓葬中,玉琮的指紋工大都表現在獸面面鼻部,而底紋也帶指紋工的玉琮相當罕見,目前的資料來看寥寥十來個而已。古玉學習 ,從關注公衆号:古玉蟲,開始。瑤山遺址2号墓出土帶底紋的玉琮1隻,瑤山10号墓出土二隻帶底紋的玉琮,另在瑤山征集文物中也有一隻帶底紋的玉琮。反山遺址中最著名的出土琮王的12号大墓,連琮王在内出土帶底紋的玉琮三個,反山20号墓出土帶底紋的玉琮1個。

餘杭後楊村遺址出土帶底紋的玉琮1隻。良渚中心區域之外,福泉山遺址9号墓出土帶底紋的玉琮1個。江蘇高城墩遺址13号墓出土滿刻底紋玉琮1個。江蘇武進寺墩遺址出土帶底紋玉琮1個。這些帶底紋指紋工的玉琮均在國内各大博物館收藏。海外各大博物館雖然也收藏不少玉琮,不過帶底紋的指紋工玉琮目前未見一件!

良渚指紋工微雕是距今四五千年新石器時代玉雕工藝的極緻!是以無論從傳承,級别,工藝和存世數量來看,個人看法這件玉琮是近年流通領域出現的最好的一件玉琮,能在流通領域出現沒被海外博物館購藏是奇迹,期待這件玉琮表現,能在目前寒冷的古玉市場帶給大家一點暖意,4月2日香港蘇富比拭目以待!

Lot 3020 新石器時代 良渚文化獸面紋玉琮

估價:8,000,000 — 10,000,000 港元

尺寸:10cm

來源:端方(1861-1911年)收藏

展覽:《古代支那美術展觀》,山中商會,大阪,1923年,編号29,列為端方珍藏周朝玉器。

出版:大村西崖編,《支那古美術圖譜》,上冊,東京,1932年,編号95

此拍品外壁承圓弧四角形,四面中段凹陷,分隔四長方形獸面紋,應屬良渚中期之作。此琮之獸面紋,雙目圓睜,眼角上揚,乃良渚經典,細扁方形為口,上端二段水準邊線或為前額,或髮際,邊線綴淺陰刻紋飾,宛若髮絲,精細至極,端方亦于玉琮木盒刻銘頌讚如此鬼斧神工。

此件玉琮曾為晚清盛名金石鑑藏家端方(1861-1911年,圖一)所藏,玉琮木盒銘文落款“陶齋”,為端氏号。端氏出身滿洲正白旗,曾出任多項朝廷要職,富遠見且甚具影響力,曾出訪美國及西歐多國,考查各國體制、教育機構關注古玉蟲、博物館等,以求推動清國現代化(此木盒銘文述“西土”,或與此無直接關聯)。滿清覆亡後,端氏遭軍變而殁,其珍藏多數高古青銅器、玉器、書畫遂由其族人變賣流散。

新石器時代 良渚文化獸面紋玉琮(790萬落錘)

直徑10厘米

盒蓋題識:周組琮。琮之制不一,上有刻文者謂之組琮。此琮上有刻文,雖半已磨滅,能存者細如絲發,真昆吾刀所刻,此白玉有灰浸,西土中最上品。陶齋記。表明此件玉琮曾為晚清盛名金石鑒藏家端方(1861-1911年)所藏。

良渚文化玉器絕大多數材質優良,在江浙平原地區出土的良渚古玉,如反山、瑤山、彙觀山等地出土的良渚玉器,表面經過四千多年的歲月,常常會形成一層光亮、緻密的膜,側光下呈現明顯的玻璃光。古人制作玉器過程中,需要經過開料、刻工、抛光等多道工序,形成絕佳的抛光效果。加之受到四千年埋藏環境的共同影響,最終形成了玻璃光的效應,在高倍顯微鏡下可見不規則的細微磨痕,這是現代電動工具加工所無法仿制的特征。

玉器是良渚文化的重要内涵。良渚文化的用玉制度,包括玉器的種類群組合、形和紋樣、數量和品質是墓主人身份、等級和地位的反映。玉器集當時頂尖工藝之大成,玉料的擷取和控制、耗時費工的雕琢都需要大量的社會勞動力和有序的社會組織機構來保障,玉器是複雜化聚落等級和規模的展現。作為主要精神資訊載體的玉器,玉質玉色、形和紋樣反映了良渚社會的觀念意識形态,是探索原始宗教信仰的鑰匙。良渚玉器也是同時期東亞古玉文化的最高水準者,是中華玉文化的重要基石。良渚玉器的考古學研究包括埋藏的情景分析、琢玉工藝的觀察、背後精神領域的探索等。玉料是首先要關心的話題。

長江下遊新石器時代最早的玉器可以追溯到公元前6000年的跨湖橋文化,至河姆渡文化、馬家浜文化時期數量漸豐富,出現了環玦、管珠等,玉料基本為軟質地的葉臘石、螢石和硬質地的石英、瑪瑙。崧澤文化晚期,也就是公元前3300年前後,玉器的種類和數量大大增加,出現了透閃石軟玉,至良渚文化時期以透閃石軟玉為主體的用玉體系完全确立。

最高等級墓地和核心墓葬無疑是良渚玉器的最佳代表,如良渚文化早期餘杭反山、瑤山墓地,良渚文化晚期武進寺墩M3等。反山位于良渚古城莫角山宮殿區的西北,是一處人工堆築營建的良渚文化時期最高等級墓地,被譽為“土築金字塔”,1986年清理了11座良渚文化大墓。M12是核心墓葬,随葬了豐富的玉器、石器、嵌玉漆器等,若以單件計,達658件。玉器中有琮、璧、钺、豪華權杖玉端飾、成組半圓形飾、三叉形器、冠狀器、成組錐形器、環镯、各類端飾、多種穿綴形式的管珠等,M12:98琮、M12:100-1玉钺是迄今所見同類器中最大最精美者,M12堪稱王墓。

圖一 反山M12出露的玉器

反山M12玉器的玉色甚為整齊,基本為黃白色,就是俗稱的“象牙黃”、“南瓜黃”、“雞骨白”。黃白色玉器是當時高等級墓地随葬玉器的主流色,反山、瑤山墓地,以及新近發掘的良渚官井頭墓地中的随葬玉器中,多為這類玉器。反山M12出土的玉器,經過抽樣檢測均為透閃石軟玉。中國地質科學院聞廣先生曾指出中國古玉主要指軟玉,是緻密塊狀的角閃石組鈣角閃石類的透閃石-陽起石系列礦物,一般具有交織纖維顯微結構,具有極高的韌性。軟玉的品質取決于其顯微結構,顯微結構決定了軟玉的堆集密度、透明度和光澤感,緻密程度愈高,加工之後的潤澤感就越佳。聞廣先生還指出,軟玉顔色的基本常見色調是黃綠色,由于一些微量元素含量的不同,如鐵、銅等,才使得玉色呈現出斑駁雜離的情況,或者偏青綠色澤。玉、絲、漆、瓷是古代中國的四大土特産,新石器時代就開始出現的玉、絲、漆三者,它們之間的物質形态雖然相去甚遠,但都可以共同讓人們感受到溫潤、瑩澤、明亮這些以柔潤淡雅的光為特征的愉悅和享受,玉既有材料堅硬所展現的剛,又有質地溫潤所反映的柔,牟永抗先生把“玉”的特性歸納為剛柔共濟和溫潤淡雅。

那麼良渚玉料的原生狀态是什麼樣的呢?玉料的産地可能在哪裡呢?

從現有玉器的外廓形制上可以發現玉料的體量有一定的局限。傳世舊藏的良渚文化複式節高琮,雖然有近50厘米高的體量,但是色澤多墨綠色,與黃白色的主流玉色斷然有别。以高品質的黃白色玉器為例,反山M12:98琮是迄今為止所見最大體量的玉器,通高9.8、上射徑17.1~17.6、下射徑16.5~17.5厘米。上射面基本完整,但下射面及一側下角有内凹缺,下角凹缺部分特意填刻了紋樣,可見作為當時王墓的M12,應是能擷取的最大體量的玉料了。

圖二 反山M12:98琮

圖三 反山M12:98琮下角的凹缺

這類有凹缺的玉器在良渚文化中多見,大到一些環镯的端面,小到一些端飾,甚至管珠。早些有研究者認為另有它意,可能是一種契符或刻意雕琢的儀式,實際上誤解了。瑤山M3:3三叉形器也如此,一叉正面上角有凹缺,紋樣照樣琢刻,如果有合适的大料,不會如此委曲求全。

圖四 瑤山M3:3三叉形器凹缺部位的紋樣填刻

是以當時的玉料應該是“山流水”、“河磨料”之類的形态,不會是開采來的山料。1996~2002年為了确認位于良渚遺址群北部長約4公裡“塘山”的性質,我們在金村段發現了良渚文化晚期制玉作坊,出土了豐富的玉料。塘山T12(4):19玉料,除了局部砺磨出内芯的玉色之外,餘外表保留了完整的礫石面,說明當時玉料就是河礫的形态。

圖五 塘山T12(4):19玉料

紅山文化、淩家灘文化中的玉器也是河礫。淩家灘不少墓葬随葬有一定磨圓度的玉料就是明證,牛河梁第十六地點M4玉人頭頂局部還保留了原河礫的自然面,《牛河梁》考古報告中提到,玉人除了正面外,幾乎上下以至玉人背面由頭至足底,均可見皮斑(皮殼),推測玉人原來的河礫,最大直徑不超過20厘米。

良渚文化晚期出現了體形甚長的錐形器、高琮,以及外徑超越25厘米的大璧。青浦福泉山M9錐形器長34厘米,武進寺墩M3最高的琮達26.1厘米,中國國家博物館藏高琮49.2厘米,台北故宮博物院清宮舊藏高琮47.2厘米,這些玉器的色澤青綠或墨綠,與黃白色的透閃石軟玉相比低了一個檔次,玉料的性質發生了變化,取材的管道或許也會有所不同。

經過四五千年的地下埋藏環境變遷,這類黃白色玉器的外表多有受沁剝蝕。反山M12:98大琮直槽的一些神人獸面像細部已經彌漫不清了。反山M12:100-1玉钺,出土時朝下的一面儲存相對較好,朝上的一面沁蝕甚。

圖六 反山M12:100-1玉钺的沁蝕面

為什麼同一類玉器會有不同程度的受沁?而且出土時朝上的一面受沁剝蝕會厲害一些呢?受沁實際上是顯微結構的變松,即堆積密集度顯著降低,聞廣先生有過通俗的比喻,其原理和水(H2O)固體狀态時的冰與雪之差異相似。聞廣先生還根據半透明度、顔色、光澤把古玉的受沁程度劃分為未沁、微沁、淺沁、中沁、深沁和裂沁五個等級,反山M12出土玉器多在未沁~中沁之間,反山其它諸墓,如反山M14、M23等出土玉器,很多呈粉白色,質地甚輕,若捏之則朽爛,反山14:158帶鈎是烈沁的代表。

圖七 反山M14:158烈沁的帶鈎

這類堆積密集度遭受嚴重破壞的玉器埋藏在墓穴中曆經四五千年,飽水率已經非常穩定,突然被考古學家重見天日,顯得很弱不禁風。《反山》考古報告中記叙,當時因為有上司要來視察,M12不得已儲存了幾天,恰逢連續下雨,雖然采取了措施,但是雨水還是滲進了墓坑,反山M12:100-1玉钺朝上的一面就沁蝕甚了,另一面則儲存較好。野外清理剝剔時也有經驗教訓,反山M22:20玉璜出土時剛剔去泥土,考古學家用了特意剪去筆尖的新毛筆,并洗去膠,蘸的還是蒸餾水,在非常小心的擦洗過程中,玉器的沁蝕面還是剝落了。《淩家灘》考古報告中也記叙了第一次清理玉器時,一不小心玉器就碎裂,清洗時氣泡不斷從水裡冒出,都要成粉狀糊了。這些都是野外得來的寶貴經驗和教訓。

反山墓地玉器中,除了黃白色的主流玉色,還有相當數量的一類呈青綠色或墨綠色的玉器,多為玉璧。1938年施昕更先生《良渚》報告中提到“古色盎然,以青綠色俗名鴨屎青者為主”,指的就是這類玉色。反山是迄今出土玉璧數量最多的墓地,反山M23出土54件,反山M20出土43件,反山M14出土26件,除了少量有特别放置部位的玉璧外,絕大多數的玉璧均呈青綠色。反山M23:167玉璧,經檢測雖也為透閃石軟玉,但由于含鐵量明顯較高,纖維也較粗,是以顔色就較深。這類鴨屎青的玉璧料遠不能與象牙黃、雞骨白的黃白色玉器比拟,在反山墓地中,這些玉璧制作粗糙,保留了兩面的線切割痕、邊緣的片切割痕、管鑽的台痕,成堆疊放在墓室腳端部位,有考古學家認為是财富的象征,更有考古學家認為僅僅是對于不适宜制作其它玉器的一種玉料的利用和占有。

圖八 反山M20成堆疊放玉璧的局部

在近千年跨度的良渚文化中,玉料當然随時空發生變化,良渚古城也不例外,何況周邊地區。武進寺墩M3是良渚文化時期的大墓,随葬琮33件、璧24件,色澤斑駁,有灰白、青褐、黛青、青灰等等,以至于一開始考古學家誤以為經過明顯的火燒,後來才糾正為“某種物化反應有關”。江陰高城墩距離寺墩不遠,是一處良渚文化早中期的高等級墓地,出土的玉器從材質到紋樣與良渚遺址群一緻,形成了鮮明的對比。可見到了良渚文化晚期階段,支撐社會意識形态的用玉制度中的關鍵——玉料資源出現了枯竭。

圖九 南京博物院寺墩M3的展覽

同樣,一些區域一直受到玉料擷取的制約,如地處平原沼澤地帶的嘉興地區,除了高等級聚落中的核心墓葬,葉臘石、螢石等非透閃石軟玉的使用比例相當高,甚至在石英類玉器已經基本消失了的情況下,平湖莊橋墳良渚文化墓地中還有瑪瑙材質的玉钺。三叉形器主要出土于良渚遺址群顯貴墓葬,是男性顯貴的頭部插件,往東到餘杭臨平數量就開始減少,到了嘉興地區數量銳減,過了嘉興地區就不出這類玉器了,由于玉料的限制,嘉興地區出土的三叉形器中就有不少葉臘石材質,如桐鄉新地裡清理了良渚文化墓葬140座,僅M108出土三叉形器,葉臘石材質。青浦福泉山遺址自始至終是良渚文化時期吳淞江區域的高等級聚落,由于距離玉料來源地有相當的距離,同時期出土的玉器中陽起石、葉蛇紋石等非透閃石軟玉的比例比良渚遺址群要高的多。

圖十 桐鄉新地裡M108:5葉臘石材質三叉形器

關于良渚玉料的原産地,研究者早就提出就地取材的判斷。王明達先生曾陪同荊志淳在良渚遺址群及其西部進行過短期考察,結合地質構造分布圖,認為天目山脈有生成玉礦的地質條件,良渚遺址群塘山金村段制玉作坊大批玉料的出土證明了這一推斷,推測當時的先民就是在天目山中溯溪撿拾。

那麼,江蘇溧陽小梅嶺出産“梅嶺玉”,是不是良渚玉料可能的原産地呢?地質學家曾經比較過武進寺墩M5出土的玉器殘件和梅嶺玉的化學成分,檢測結果基本相同,雖不排除梅嶺玉與周邊地區新石器時代遺址用玉資源的關聯,但是山料和河礫的擷取方式還是完全不同的。

2006年中國科學院上海光學精密機械研究所幹福熹院士牽頭負責,與浙江省文物考古研究所進行良渚玉器微量元素的無損測試,我們選取了良渚遺址群、嘉興地區出土的近百件良渚玉器,結果表明近40件透閃石玉器的微量元素和含量比較一緻,說明原料應出自同一礦源或礦區。同時檢測發現,梅嶺玉含有明顯的锶(Sr)特征元素,這是反山、瑤山等良渚遺址群透閃石軟玉中所沒有的,可見良渚遺址群的玉器确另有源頭。2013年浙江省文物考古研究所與北京大學考古文博學院實驗室合作,對西距良渚遺址群約20餘公裡的餘杭玉架山出土玉器進行微量元素的檢測,結果分析确認玉架山與反山、瑤山玉器的微量元素種類和數值資料接近,說明緊鄰良渚遺址群的餘杭臨平遺址群,它們的玉料來源很可能來自同一區域。

在餘杭地區出土的玉器基本上都是白色的,與人們意識中的反差很大。實際上良渚玉器最初都是湖綠、黃綠、碧綠、深綠色,這種白色行内稱為雞骨白和老泔黃。因為地質作用和實體變化,次生變化受沁2000年以上,甚至4~5千年才能形成。早期的良渚玉器表面的膜已經損壞,紋飾模糊,泥土侵入後猶如石灰和石膏,稱為解理。比如在新地裡發掘的很多玉璧,隻有套模闆才能取出。雞骨白的玉器經過陰幹會恢複一些硬度,經過盤玩,人的汗水和油脂沁入後會逐漸恢複瑩潤,顔色也會改變,主要是變紅,台北故宮和國外一些博物館的很多清宮舊藏的良渚古玉,主要都是紅色的。

良渚先民在治玉技術上普遍采用砂解法,即用砂和水加解玉工具通過磨擦來切割玉料。從玉器留下的痕迹觀察,當時以片狀硬性物件作直線運動為特征的領切割和以弦狀硬性物件作弧形運動為特征的線切割兩種方法結合,運用于玉器的镂孔。玉器上細密的陰線花紋,主要是用手玉直接雕刻的這些細若遊絲的陰線往往由若幹條劃痕拼組而成。玉器雕成後,表面還要打磨光滑達到光可鑒人的效果。良渚文化的琢玉技術代表了新石器時代用玉工藝的最高水準。

良渚玉器氣勢雄偉,講究對稱均衡,給人一種莊嚴肅穆的感覺,其表現手法以陰刻線為主輔以淡浮雕,并出現了圓雕、半圓雕、镂空等難度很大的手法,飾紋已采用立體紋、地紋、和裝飾效三位一體,稱為“三層花”,即第一層用陰刻線刻出雲紋,直線,渦紋等為底紋,然後用淺浮雕的手法表現輪廓,最後再以陰刻線在凸面表現細部。如良澳玉器的獸面紋常以單(雙)陰線刻的圓圈象征眼睛,兩眼之下用淡浮雕出路呈長方形界,其上增配橋狀隆起,似如鼻梁,少數在員下陰刻出嘴部;或再以弧線勾勒出臉龐,嘴部有探牙者易呈圓角長方形,有眼睑和鼻梁或額,無徽牙者,易呈蒜頭形,無眼睑和鼻梁或額。紋飾着重強調圖像頭部結構;尤其是以圖紋為中心刻畫出具、牙齒成圖時多采用正視投影。為解決背面平面形象的呆闆,設計者匠心獨運地采用兩個側面表現立體圖形的方式,将原本單調、呆闆的背面形象表現得面目猙獰、變幻莫測,令人驚然而驚,稱其為“猙獰的美’或‘獰厲的美’,是很恰當的。

海外館藏的中國史前玉器和古代玉器,以黃河流域出土者為多,長江流域出土者較少,但良渚玉器卻是一個例外。良渚玉器生産的規模極大,并且在中國曆代均有出土,而清宮舊藏亦有不少良渚玉器。可以看出,海外藏良渚玉器不少是傳世藏品,隻是長期以來人們不知道它們的來曆,隻到最近幾十年,良渚古國才逐漸露出了她神秘的面容。柏楊先生說,長江流域有那麼好的地理環境和自然條件,為什麼中國的古人不在那裡建立文明的中心?他是沒有活着看到良渚遺址,是以才會有如此的感歎。興隆窪玉器文明的南傳,首先着陸于長江下遊河姆渡地區,距今7000至6000年前,從浙江省東部沿海至重慶巫峽,長江玉器文明一路迅猛發展,一些玉器甚至比我們現在所看到的紅山玉器還要古老,因為我們通常所見的典型紅山玉器,是晚期的紅山玉器,距今也隻有6000至5500年。長江流域的古玉,以重慶巫山大溪為第一高峰;以安徽含山淩家灘為第二高峰;以良渚為第三高峰。良渚文化距今的年代,約5300年至4200年前,相當于大汶口文化的晚期至龍山文化的中期。海外館藏良渚玉器,有不少是連國内都未曾見過的極品和孤品,它們是對國内館藏良渚玉器的極好補充。

(德國)巴爾舊藏

大英博物館藏,孤品。

大英博物館藏

大英博物館藏,目前所見最高的良渚玉琮

大英博物館藏,香港私人捐贈。

戴潤齋舊藏

法國吉美博物館藏

哈佛大學博物館藏,溫索浦捐贈

加拿大皇家安大略博物館藏

美國大都會亞洲藝術館藏

美國弗利爾博物館藏

美國弗利爾博物館藏 孤品

美國華盛頓國家博物館藏

美國舊金山亞洲藝術館藏

美國克利夫蘭藝術館藏

美國洛杉矶博物館藏

美國明尼阿波利斯藝術館藏

日本東京國立博物館藏,孤品。

英國維多利亞和阿爾伯特博物館藏

美國芝加哥藝術博物館藏

芝加哥菲爾德自然曆史博物館 藏

弗吉尼亞州諾福克艾爾米塔基金會 藏

美國布法羅科學博物館 藏

美國底特律藝術研究院 藏

美國佛羅裡達棕榈灘諾頓藝術博物館 藏

美國密歇根大學藝術博物館 藏

美國西雅圖藝術博物館 藏

美國印地安納波利斯藝術博物館 藏

美國芝加哥藝術研究院 藏

美國檀香山藝術研究院 藏