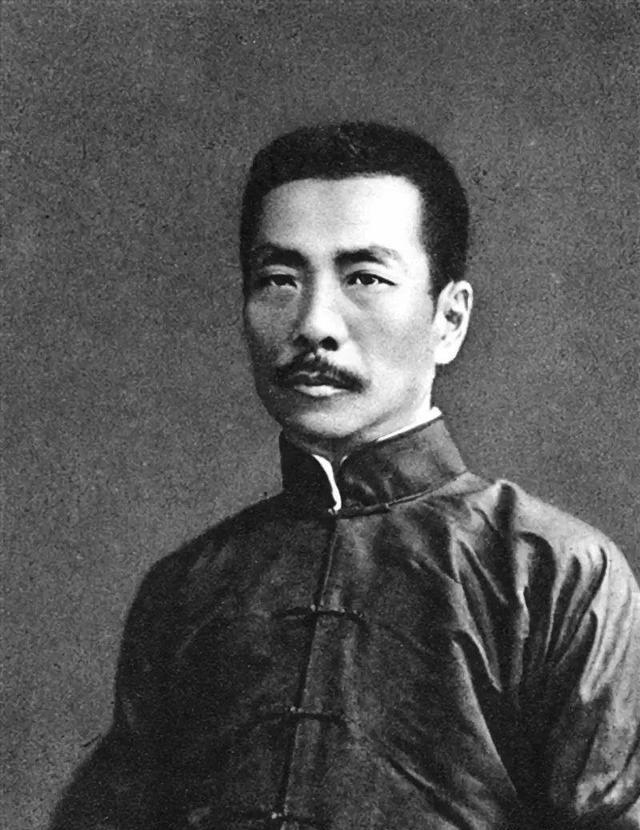

文字,是一個民族最大的力量,也是文化中的重要傳承。然而魯迅的一句話卻讓人看着十分“紮眼”:“漢字不滅,中國必亡”,魯迅為何會這樣講?我們先來了解一下當時的背景。

清末時期,兩次的鴉片戰争都以失敗為告終,八國聯軍攻入北京;接着,甲午戰争也敗給了日本,一系列的不平等條約,光是欠下的金銀,清廷就算搬空數次國庫也還不清了。

清朝滅亡後,内閣一片混亂,在民國時期最大“危險”就是目不識丁的文盲,這些文盲高達百分之八十。在這種背景下,魯迅比誰都明白文字的力量有多強大。可是高達百分之八十的文盲,他們連閱讀能力都沒有,要想短時間改變人們的精神,打破這種局面哪兒是那麼容易的?

1918年,魯迅在北京和幾位文學界的好友們探讨,想找到一個突破口,讓這些文盲改變現狀。他們覺得之是以有那麼多的文盲,是因為漢語真的太難了。在過去,漢字的結構非常複雜,不像現在的簡體字統一又規範。

再加上各個地方的方言是個誰都不服誰的狀态,就連拼音也沒有規範的标準,人們在學習的時候毫無規律,死記硬背更是難上加難。

是以魯迅、胡适等文學界的知識精英們決定,他們要想改變這等現狀,就要從兩個方面着手:一是,胡适發起了白話文運動,呼籲人們别整些文言文,讓别人看不懂,也了解不了其中的意思;二是,漢字改革運動,其中以錢玄同、趙元任、蔡元培等人為代表。

後來魯迅回憶說:在1913年,教育部要制字母,勞先生拍了一位代表姓吳,王先生親自來的,為了入聲存廢的問題,吳王兩位先生大戰,戰得吳先生肚子一凹,棉褲也落了下來。

可見,在當年的“讀音同一會”上,南北地區的雙方代表吵得不可開交,都覺得自己的方言才是“正主”,這個的大會魯迅也參與了進來。

魯迅等人将那些難懂的文言文換成簡單易學、一看就明白的白話字。減少文盲的機率,提升文化水準,才能談其他。對于這種做法,語言專家也覺得:魯迅沒說錯。魯迅深知,漢字對人們的重要,如果改動也會對華夏文化帶來什麼樣的傷害。

“漢字不滅,中國必亡”,這八個大字醒目地寫在《魯迅論國文改革》一書中。别看我們現在說的國語有多容易,看的漢字有多簡單,要是換成當年的老百姓,文言文可是難上加難。