《三國演義》是我國的四大名著之一,這本小說記載了一段三國時期的故事,其中各個主角都有着鮮明的性格特征。

比如劉備,“仁”字貫穿了他的一生,原本他隻是皇城下的一個草鞋販子,但在亂世中他抓住機遇,一步步成長為獨當一面的皇帝。

01

劉備之是以能成為蜀漢先主,除了他自身的努力之外,身邊人也給了他不小的助力。比如義弟張飛和關羽,關羽骁勇善戰,是許多人争相招募的名将,但他卻對劉備十分忠心,在任何時候都不願意離開自己的結拜兄弟。

除了關羽張飛這樣厲害的武将之外,劉備身邊還有諸葛亮這樣的智囊團,是以我們很難想象,最後劉備居然沒有統一天下。

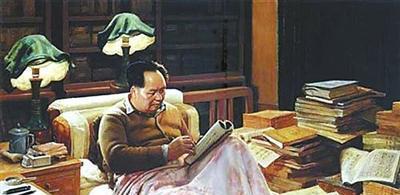

劉備最終沒能統一天下的原因十分複雜,毛主席對此也有自己的見解,在主席眼中,劉備最大的優點就是知人善用。

比如在聽說了諸葛亮這個人後,劉備便多次去諸葛亮家中拜訪,姿态謙卑地邀請他出山,最終用自己的誠意打動了隐世避居的諸葛亮,收獲了最大的智囊團。後來諸葛亮對他也十分忠心,在劉備死後還盡心盡力輔佐他的後人。

主席評價諸葛亮和劉備的關系時曾說,劉備得到這個智囊團,完全就是如魚得水。劉備不僅會用人,而且很會團結人,他收入麾下的将領們個個都對他十分忠心,至死也不願意背叛他,這一點是最值得大家學習的。

主席經常推薦下屬看《三國演義》,他說從中不僅能學到各種戰争知識,還能學到很多外交知識,至少劉備的說話藝術就很值得大家學習。

02

在主席心中,劉備這個人,無論是謀略還是能力,與曹操都是同一水準的。在亂世之中能夠嶄露頭角,并且得到如此多下屬的信任,劉備自己肯定是有些本事的,不過主席也說,劉備身上有兩個不可忽視的缺點。

其一就是劉備很容易感情用事,經常無法理智地做決定,另外一個就是劉備很多時候抓不住事情的主要沖突。

正是這兩個缺點,導緻劉備在攻打東吳的時候被火燒連營,之後一蹶不振。他決定攻打東吳的起因是關羽之死,義弟被殺之後,劉備終日以淚洗面,決心要給關羽報仇,誰也勸不動。

但當時根本就不是攻打的好時機,東吳士氣正盛,劉備又剛剛失去關羽這個左膀右臂,孫權以靜制動,趁着劉備着急上火的時候制定了完美的作戰計劃,火燒連營七百裡,重挫蜀國。

重感情是好事,但作為一個上司者,在大是大非面前決不能感情用事,不然的話最終隻會是親者痛仇者快。這一次大敗後,劉備自覺無顔面對曾經勸谏自己的文武百官,路過白帝城的時候一病不起撒手歸西,曾經的淩雲壯志都化為烏有。

03

主席就評價過劉備最後的結局,他認為,劉備為了關羽一個人将自己的一切都搭進去實在太沖動了。為兄弟報仇這個想法是好的,但一切都要慢慢來,一味地感情用事不僅無法為兄弟報仇,到頭來連自己都會成為敵人的手下亡魂。

抓不到主要沖突是劉備的另外一個巨大缺點,最終決戰劉備之是以會輸給東吳,抛開其他因素,單純地從戰場分析,主要原因就是劉備這個總指揮分不清主要沖突。

諸葛亮早就說過,蜀國的整體發展戰略就是“東聯孫吳,北拒曹操”,對于當時的蜀國來說,曹操才是那個最大的敵人,東吳次之,即便要和孫權翻臉,也需要先解決好魏國這個心腹大患。

然而劉備根本就不了解諸葛亮這番部署的深意,于是他派關羽駐守荊州,直接導緻荊州失守,關羽本人也丢掉性命,蜀國和東吳徹底撕破臉。其實劉備若是能夠忍下這一時之氣,以圖來日,最終誰能一統天下還真不一定。

主席在勸誡大家對待國民黨人士也要差別對待的時候,就常引用這一事例,希望大家意識到主要沖突和次要沖突的分别,不要毀掉國共抗日的統一戰線。總之在主席看來,劉備自身的局限性實在很多,這就導緻他最終無法統一天下。