朱元璋有朱棣這樣有雄才大略的兒子,但卻近乎固執地要把皇位傳給嫡長子朱标,甚至在太子朱标去世後,又固執地要把皇位傳給稚嫩的皇太孫朱允炆。

盡管朱棣後來起兵奪位,但是,在朱元璋在世時,儲君之位始終是明确、不容争議的。

康熙也有一衆不錯的兒子,他也曾想立儲君,但諸子之争卻此起彼伏,最後上演出“九子奪嫡”。

這背後,是古代立儲方式的不同。

古代主流的繼承人選擇制度

自古以來,選擇繼承人有兩種方式:立長、立賢。

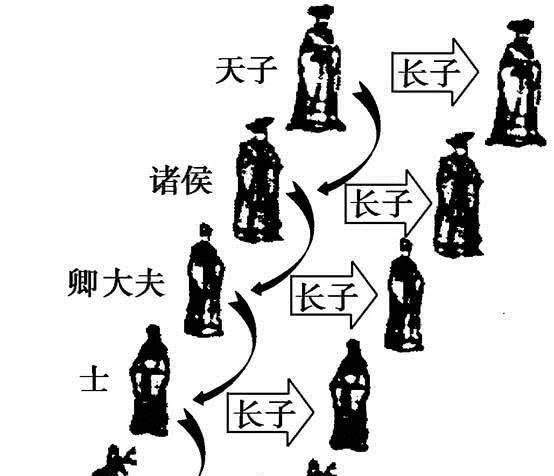

其中,自周以來,在大部分時間裡,“立嫡以長,不以賢;立子以貴,不以長”的嫡長子繼承制是主流。

不僅僅在皇位傳承上如此,在爵位,甚至家族地位傳承中也是如此。

這種方式的好處是:明确!利于家族的團結、穩定。

誰來接班,靠出身就已經确定下來了,其他人可以早早丢掉妄想,安分守己地作好自己的事情,不要去争搶不屬于自己的東西。長幼有序,團結親愛。

與競争激烈的現代社會不同,古代農業社會是相對穩定的,隻要繼承人不是太“作”,即便能力平庸一些,家業也是能守得住的。相比之下,諸子相争,導緻家族分裂、衰落的危險要大得多。

是以,以宗法制度為基礎的嫡長子繼承制在古代一直是主流。

朱元璋的堅持

朱元璋驅逐蒙元,一統天下後,急切地要恢複天下秩序。

當時,不但皇位是世襲的,王位、各級爵位、軍戶,甚至許多職業都是世襲的。

有的世襲位置,人人都搶着要,有的世襲位置,人人都不想要。

在朱元璋看來,如果不能對世襲制度做出明确,便于執行、監督的規範,天下要亂套。

是以,朱元璋對皇位、親王、爵位、軍戶的世襲都作了嚴格的規範。

比如,親王之位,嫡長子到十歲時(夭折機率大減)就要授予金冊,立為王世子;其他的兒子各得其位;如果嫡長子早去世,又已經有了嫡長孫,就要立嫡長孫;如果王與正妃50歲了還沒有生子,就要立庶長子。

總之,朱元璋對世襲制度做了明确、細緻的規範,列入祖訓,以為大明萬世不變的原則。

朱标去世後,朱元璋立皇太孫時的诏書,更是表明了自己的堅定不移。

朱元璋提到:朕建立大明,就是要為後世立榜樣!如果朕自己都不遵守自己設立的制度,以後誰還會遵守這個制度呢?

是以,有明一代,嫡長子繼承制都是皇位傳承的基本原則。

朱棣起兵奪位後,繼續堅決執行朱元璋的祖訓,明确推行此制。

顯然,對曾經流浪的朱元璋來說,“各得其所,各安其業”就是理想天下安居樂業的太平盛世。

而朱元璋帶頭執行嫡長子繼承制,正是試圖為天下做出“各得其所,各安其業”的表率。

大清(後金)早期的繼承人制度

後金其自關外,受到中原宗法制度的影響較小,生産力水準也比較落後。

是以,後金的繼承人制度,有原始的民主色彩。

首領一般不指定接班人,而由八旗貴族們以會議選舉的形勢确立繼承人。

是以,後金的每次皇位傳承都危機四伏。

努爾哈赤去世後,經過激烈角逐,皇太極登基。但當時許多人不服,多爾衮甚至認為“太宗文皇帝之位原系奪立”。

皇太極去世後,豪格與多爾衮互不相下,險些引發火并。

所幸的是,當時的八旗貴族頭腦比較清醒,行為比較克制,皇位之争始終沒有導緻政權分裂。

然而,常在河邊走,哪有不濕鞋。如果不能改變這種繼承人制度,激烈的内讧、分裂是早晚的事情。

如果真是那樣,大清也逃不脫”胡人無百年之運“的“魔咒”了。

康熙的嘗試

康熙最初的嘗試,是要再用中原王朝常見的嫡長子繼承制。

是以,康熙早早确立了嫡長子胤礽為皇太子。

随即,康熙傾注了大量心血,試圖将胤礽培養為合格的接班人。

康熙不但選擇了優秀的老師來交代太子,還極力維護皇太子的地位,對于藐視皇太子的臣功,無論職位多高、權力多大,堅決打擊,毫不留情。

然而,滿清貴族,并沒有宗法制傳統,各皇子依然觊觎其位,各重臣也結交不同的皇子,彼此拉幫結派,互相競争。

複雜的情況下,皇太子胤礽“木秀于林,風必摧之”,成為衆矢之的。

與此同時,胤礽也确實不具備處理複雜形勢的能力。

胤礽不但盛氣淩人,随意訓斥王公大臣,甚至在留守京城期間擅自将康熙已經批發的事情進行修改!

最終,康熙還是廢了胤礽。

顯然,試圖再用中原王朝常見的嫡長子繼承制,早立太子是不合适的了。

因為:滿清貴族受中原宗法制度的影響有限,限制較小。

即便立了太子,如果不加重太子的權力,諸子與大臣勾結,仍然能對其發起挑戰;而如果進一步加重太子的權力,太子又可能威脅現任天子。

是以,康熙不再立皇太子了。

如此,大清的皇位繼承權,不但沒有明确的接班人,連相對明确的繼承順位都沒有!

這樣的情況下,誰能表現出突出的能力,擁有更大的力量,擷取更多的支援,誰就更可能成為繼承人!

諸子中的積極分子觊觎皇位,互相争奪,“九子奪嫡”,愈演愈烈。

“秘密立儲”制度的形成

任諸子相争,康熙并未再立皇太子。

直到彌留之際,康熙才以《遺诏》的形勢确定:皇四子“繼朕登基”。

經曆過“九子奪嫡”風風雨雨的雍正,決心确定新的規則。

雍正元年,初登大寶的雍正就宣布:現在朕諸子尚幼,建儲一事,必須詳慎,以後再說。

實際上,當時,三子弘時已二十歲,四子弘曆、五子弘晝已十三歲,都已不算“幼”了。

是以,雍正此語的本質,是表示:不再使用“嫡長子繼承制”,而是要對諸子考察後,再确立繼承人!

随即,雍正表示:朕會親自寫下确立的儲君人選,放在“正大光明”匾之後,以備不虞。你們不用去知道朕到底立了誰,隻管盡心盡力替朕辦事,朕也會保全你們的富貴,這難道不是國家的大慶嗎?

顯然,雍正的意思很明确:朕已經選好了儲君,是以你們再怎麼争來争去都沒有用!而朕又沒有公示儲君,是以你們也不必黨附太子,動搖皇權。

如此,對雍正來說,能夠維系政權的穩定,而對群臣來說,不必被迫站隊,你死我活。

是以,群臣都贊許此法。

此後,乾隆繼位後,将雍正的“創舉”法定下來。

乾隆下诏:不可不立儲,而尤不可顯立儲,最為良法美意,我世世子孫當遵守而弗變者。

如此,“秘密立儲”制度被确立下來,成為大清王朝法定的立儲制度。

此後,帝位傳承時的劍拔弩張少了,大清算是找到了适合自己的傳承之法。

朱元璋固執堅守“嫡長子繼承制”,希望以此使諸子“各安其業,各居其位”。

然而,權力配置設定的本質永遠是以實力、能力為基礎的。

朱元璋死後不久,朱棣就把建文拉下馬,奪得了帝位。

康熙時期,大清已經入主中原許久,過去基于關外生産、生活方式的貴族民主制度已經不合時宜。

是以,康熙嘗試再用嫡長子繼承制。

然而,對于缺乏宗法制傳統的滿清貴族來說,這樣的做法并不能使諸子、大臣各安其分,圍繞繼承權的明争暗鬥仍然不能制止,以至發展到“九子奪嫡”。

在皇權進一步集中的情況下,雍正确立的“秘密立儲制度”,“不可不立儲,尤不可顯立儲”,算是為滿清貴族找到了适合自己的繼承制度。

當然,放眼世界,此時的世襲皇權本身,已經是落後的制度了。