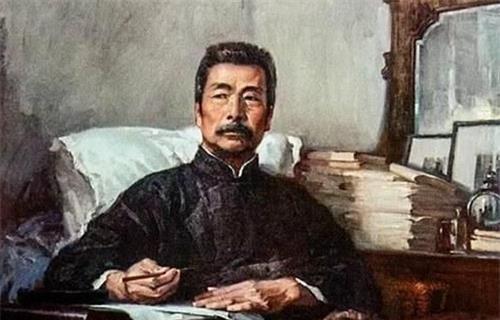

民國時期較為出名的文學家,除了海甯金庸和穆旦之外,就是周樹人和周作人兩兄弟了,說起周樹人可能有一些人都不太清楚,相對于他的原名,他的筆名更是出名,他便是魯迅。

青年時代的魯迅赴日留學是打算學醫救國,但入學一年之後他就從醫學院退學,他主要是受到一部日俄戰争紀錄影片的影響,他認為“救國救民先救思想”,他一開始沒有創作小說的經驗,主要以翻譯東歐和俄國的短篇小說為主。

直到1918年,他以魯迅作為筆名發表《狂人日記》才開始在文學界“走紅”,1924年,魯迅、周作人、錢玄同、林語堂等人一同創辦了周刊《語絲》,作為“股東”的魯迅自然也有一份股份。

但是當時除了魯迅的小說引起騷動之外,“天價月薪”也是書迷談論的話題,“天價月薪”自然講的時魯迅受蔡元培之邀,到民國政府教育部工作的薪酬,他擔任教育部社會教育司第1科科長,當時魯迅的工資是60元後來漲到的350塊大洋。

350塊大洋為什麼在當時被稱為“天價月薪”,其實結合一下當時的消費水準就知道了,李開周在《曬一曬70年前工資單》一文當中寫了當時的大米價格每斤大洋四分錢,肉類在3角錢左右,按照現在的物價來講,一塊大洋大約是100到110元左右。

也就是說魯迅由民國政府發的工資一個月最少也是35000元以上,不過這隻是魯迅一份工作的工資,魯迅在錢學同的影響下又投身新文化運動,他到北京女子高等師範學校兼職講課。

從清末到民國,教育事業一直都非常的受重視,清末時期就用庚子賠款修建了清華大學,而民國對于培養留學生也是相當重視,老師的工資自然也是水漲船高,而魯迅不僅從事教育工作,又有着相當高的名望,是以酬金很高,他在廈門大學講課一個星期就拿到了400塊大洋。

魯迅并不是特例,根據民國政府頒布的《大學教員資格條例》中規定,老師最高工資為600塊大洋,最低不得低于100塊大洋,算下來,老師在當時都是月薪過萬(并非全部老師,而是大學老師),然而不管是教育部還是當老師都不是魯迅的主流收入。

他的主流收入還是來源于小說版權和稿費,如今小說的版權動不動就是百萬以上,在民國時期其實也是一樣的,魯迅的書版權費用大約在2萬大洋到3萬大洋之間,也就是說魯迅的書版權費用在200多萬。

除去版權,一年光是發文登報的稿費就有4000塊左右的大洋,相當于40多萬的人民币,如此折算一下,魯迅的年薪最少也有500萬以上,如果大量出版小說那就另當别論,而魯迅當時花費了3500塊大洋在北京買了一套四合院,不得不說魯迅是真的不差錢啊!