再造“集體記憶”與重探“九十年代”

——以雙雪濤、班宇 、鄭執為中心

原刊于《當代作家評論》2021年第6期

呂彥霖

▼

一

近年來,“東北”重新成為創作者們青睐的地域,相關作品造就的持續影響,也使得“東北文藝複興”晉身熱門詞條。與之相對應的,則是以雙雪濤、班宇、鄭執為代表的一批東北青年作家迅速崛起為文壇的醒目存在。然而盛名之下,争議存焉。如何看待他們與特定“時間/空間”密切貼合的叙事取向,批評家們态度迥異。典型的例子是黃平與張定浩名為《“向内”的寫作與“向外”的寫作》的對談,不同于黃平對上述作家的激賞,張定浩明确表達了對他們的批評。在他看來這些作家對“外部”集體情緒、“邊緣”生活經驗以及特定群體的過度征用,不僅壓抑了反思的可能,也造成了基于普遍人性的個體叙事的缺失,最終限制了其所能抵達的高度。張定浩對他們叙事取向的指責,實際上隐含着對其創作中有意“刻奇”(Kitsch),生産所謂“東北表象”(劉岩語)以迎合大衆文化消費的判斷。

在筆者看來這番判斷顯然有失偏頗,上述作家對東北意象的專注實在另有深意。雙雪濤就曾明确質疑風俗展示型小說的價值,強調“從來不覺得小說應該有民俗上的意義”。[1]而班宇在被問及“如何面對所謂‘東北作家’的标簽和身份”時,也強調“很多感受是要超越文本和地域性之上的”,認為“地域标簽在今天顯得過時、失效”[2]。在創作中,班宇曾在“處女作”《鐵西冠軍》的前言裡,特意為小說的地域色彩祛魅,強調就主題而言“跟許多其他作品并沒有本質差別,甚至要更庸俗,無非講講愛情或者命運。”[3]這在雙雪濤的小說中,則表現為一種以“實”導“虛”的叙事取向。他屢次在羅織具象時布下“機關”——在《平原上的摩西》中,位于鐵西的豔粉街卻被警察蔣不凡誤記為在城市的最東頭。在《光明堂》中“我”手中瘋子廖澄湖手繪的地圖,雖然“不但記錄了豔粉地區的大部分道路,山嶺、湖泊,還記錄了幾乎豔粉街所有的建築”[4],卻難以為“我”和姑鳥兒指明回家的路。小說中“南轅北轍的定位”與“攜帶地圖的迷失”,可視為作者的“虛/實”倒置的創作方法論的象喻。及至《聾啞時代》,他更借由主人公李默之口直陳心迹——“我曾經發誓要記住他們的樣子,他們的氣味。我越想記住他們,我就越在篡改關于他們的記憶,在腦海裡把他們改得面目全非。”[5]正是曆經此番點化,标簽化的“東北表象”得以重新成為展開想象的原點,化身潛入深沉曆史與現實的切口。

實際上,挑戰僵化刻闆的東北表象,規避地域化的自我設限與耽溺,一直都是内涵于東北作家創作中的清晰共識。張定浩所謂“操控讀者”的指責,多少低估了讀者的審美判斷力。畢竟自90年代以來,經由“現實主義沖擊波”推動,“底層寫作”一直都是當代文學中的重要面向,從引領潮流到陷入困局,道德情緒的濫用與叙事的同質化難辭其咎。而同樣注目“底層”的東北作家之是以能夠異軍突起,恰可能是其獨特的叙事取向賦予了筆下的東北題材嶄新的美學質地。這種叙事取向與美學質地緣何生成?又呈現出何種精神指向與價值立場,則是需要探究的問題。

二

在述及創作初心時,三位作家曾一再申明,推動自己開啟寫作生涯的并非洞穿曆史的宏大志願,而是強烈的個體精神需求。班宇曾說:“書寫對我來說是最治愈最有效的”[6],雙雪濤則強調書寫是自己找尋生活意義的重要途徑——創作給予他們從煩冗生活逃逸而出,跻身另一次元的可能。然而當他們開始梳理生命的線索,書寫“東北”就立即成為了“一個無法選擇的命運”[7]。與此同時,如何處理90年代的社會結構轉型所引發的生活與心靈的雙重震蕩,則構成了他們叙述中不斷降臨的曆史起點與話語氛圍。如鄭執所言:“文學有一定的延遲性,20年後,當我們成人,有了表達能力,童年時期在我腦子裡種下的那粒種子發芽了,這粒種子,正是我父母那一代人經曆的殘酷現實。”[8]然而“親曆者”與“講述者”的雙重身份雖然并置存在,實質上卻又被時間割裂開來。當“講述者”終于能夠書寫那些身為“親曆者”時無法言說體驗的時刻,卻又不得不面對往昔世界中的一切堅固事物煙消雲散的現實。“講述者”當何去何從?雙雪濤在《走出格勒》中通過“我”為“老拉”背誦的“白銀時代”詩人曼德爾施塔姆的名篇《列甯格勒》給出了答案——“彼得堡,我還不願意死:你有我的電話号碼。彼得堡,我還有那些位址,我可以召回死者的聲音。”[9]在筆者看來,正是召喚往昔的迫切需求,催生了他們再造“集體記憶”的藝術自覺。

所謂的“集體記憶”(Mémoire collective)源自莫裡斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)。哈氏不惟強調“情境”對于再造“集體記憶”的重要意義,還指出還原“情境”不僅需要對特定時段的回溯,也依賴于特定空間的重返——“集體記憶的時空概念與相應群體的各種社會交往模式處于一種充盈着情感和價值觀的共生關系中,時空概念在其中表現為故鄉與生活史”[10]。由此我們就不會再輕率地将作家對東北物象的專注,視作别有用心的“刻奇”,也就不難體會到《北方化為烏有》中,出身東北的作者劉泳與出版人一番唇槍舌劍的弦外之音:

“她說,我是南京人,沒去過東北,你寫的東北我不相信,但是我會哭,這就是我為什麼做你的書。他說,你不相信,這個不好。她說,那是你意念中的真實,那些人沒那麼好,對不,要不然你也不會大年三十不回去。”[11]

地理時空與情感體驗的差異,最終在劉泳的叙述中得以消泯。這證明了此種“集體記憶”所蘊含的豐饒對話性與普适性的審美能量。既然東北作家對特定時空的“吾土吾民”刻畫的熱衷,是基于再造“集體記憶”的内在需求。他們對彌散于大衆文化中消費主義式的刻闆、僵化的“東北表象”的天然抵觸也在意料之中。無論是班宇在小說集《冬泳》中對日趨落寞的“勞工村”日常生活的複刻;抑或是雙雪濤以“豔粉街”為起點,對艱難時世之下“失路者”生存經驗的深描;還是鄭執在《仙症》《他心通》等諸篇小說中,對王戰團們為“怪力亂神”所籠罩的邊緣人生的勾勒,都鮮明地昭示着,較之輸出符号化東北元素,他們顯然更希望以飽含“家園感”的複合化“地方性知識”編織文本脈絡。他們筆下的東北風物雖然各有偏至,卻都有意留存了曆史的縱深,并頻繁展露出小中見大,以一斑窺全豹的創作意圖。這種獨特的叙事取向,賦予了他們創作嶄新的美學質感。

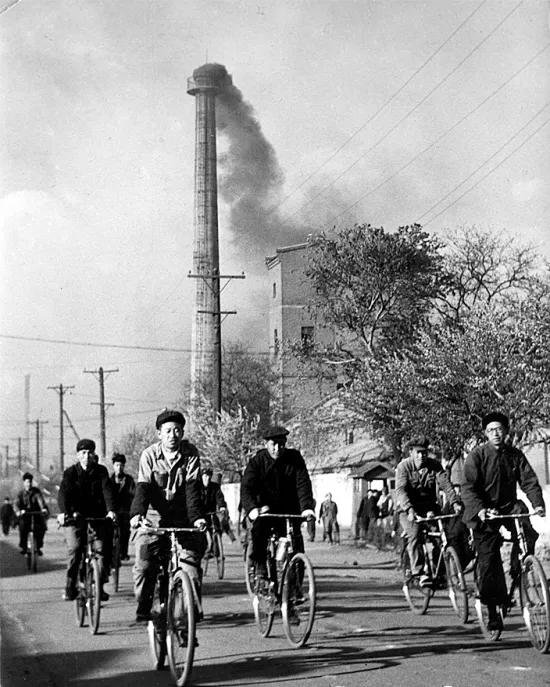

黃平在評點《平原上的摩西》時,對小說中李斐父親李守廉的塑造激賞不已。他認為李守廉的出現,意味着“當代文學迎來一個讓人熱淚盈眶的時刻:下崗職工進入暮年的今天,他們的後代了解并擁抱着父親,開始講述父親一代的故事。”[12]同時他強調“子一代”視角生成,褪去了傳統“青春文學”範式中習見的空洞與自戀,恢複了文學應有的道德感與曆史感。“子一代”視角并非雙雪濤所專有,而是上述作家的創作共識。這種視角的建構,也意味着對現代文學習見的“父子關系”及其倫理意蘊的反寫。在意欲再造“集體記憶”的東北作家那裡,對“父一代”的正視與找尋,不僅是他們重返九十年代曆史情境的契機,更是聯結為二十年時光所割裂的“此在”與“彼端”,複歸彼時“本我”的不二法門。以年齡計,這批作家及其筆下的“父一代”多屬于流年不利的最後一代産業勞工,他們“趕上的年月不好,青春期下鄉,中年又下崗,本想順應時代洪流,成為其中微不足道的一員,但到最後才發現,隻有自己四處碰壁。”[13]作為共和國工業的長子,工廠鍛造了東北的文化底色與生活邏輯,産業勞工曾是社會舞台的主角,如今卻成為被遺忘或扭曲的對象。以尋回“父輩”的名義,他們将曆史角落中的産業勞工重新送抵舞台中央,進而一舉擴充了東北書寫的容量與廣度。于是執着反抗現實困境的李守廉;掙紮求生發出如豹嘶吼的孫旭庭;在停擺的纜車上浪漫地構想人類城市未來的班立新;強制開機試圖扭轉勞工命運的工廠中的房間主任老劉;一身本領卻始終在清醒與癫狂間徘徊的王戰團,紛紛躍然紙上。

迥異于世俗的功利主義限定,他們立意描畫出“父一代”的真實面相和精神尊嚴。不惟熱愛與精通本職工作,他們的熱誠、堅毅、浪漫情懷、理想主義以及對知識、藝術的渴求與驚人感悟力都被一一呈現。有意味的是,在借由“集體記憶”獲得逾越時空的共情能力的同時,他們卻始終謹慎地限制着這能力的限度。衆所周知,在現當代文學領域,刻寫身懷技藝的平凡人物向來有其傳統,舉凡汪曾祺的《老魯》《雞鴨名家》諸篇,又或是阿城的《棋王》,馮骥才的“俗世奇人”系列,“技藝”每每使餘老五、王一生們得以跨越庸常生活,抵達超拔于俗世的人格境界。然而東北作家卻拒絕延續這種“技近乎道”的價值邏輯,“技藝”與“生活”在他們筆下有着明确的界限,如《大師》《空中道路》所示,“技藝”未必能帶來精神的超越,如同落入“無物之陣”的持續困頓與意志消磨才是父輩生活的常态——“所有人比從前要更加沉默、辛苦,即便這樣,他們也隻能得到從前一半的工資。”[14]在張定浩看來,這種批量生産“廢人列傳”的叙事姿态洩露了作者的道德虛無主義,這使得“讀者覺得這個世界就是這樣不可改變。”[15]筆者卻認為,他們是以堅持不對人物行狀及命運因果訴諸簡易的道德解決,恰是因為就重造“集體記憶”而言,“客觀性不僅是一個方法和批評标準的問題,而且還是苦難和切身的關聯被取消、死去和淡化的問題。”[16]他們的“熱腸”恰恰展現在對個體所遭逢殘酷現實的正視,以及對“失路者”命運的客觀再現之上,這也構成了叙述精神說服力的核心。上述作家能夠引起閱讀者的廣泛情感共鳴,正是得益于這種深掘人性次元,真實性與反思性兼具的叙事姿态。

為“失路者”立言,不惟依賴曆史學者的發掘,更亟待文學者的投身。然而在直面曆史之際,深陷表意困局的“東北書寫”卻成為後來者必須逾越的障礙。上世紀90年代正是東北的轉型時期,如何描繪這場觸及靈魂劇變下的社會生活轉移與個體命運遷延,不僅是“東北書寫”的動力源泉,更是再度複興的現實主義文學的主要任務。遺憾的是,“東北書寫”如今已深陷同質化的窠臼之中,日益失卻了觸動人心的情感勢能。究其原因,既有的“東北書寫”多數與先前的“大廠文學”異形同構,“分享艱難”仍是其核心邏輯。滲透于“失路者”生命中的時代痛楚,或者被貼合“大曆史”的言說取向有意隐沒,隻剩下《從頭再來》式的輕飄飄的“沉重”;或者被“苦難焦慮症”式的叙事邏輯所裹挾,以慘劇的循環展示與情緒的頻繁征用,隔絕了追索與反思曆史責任的可能。讀者所目睹的,隻是一種被形塑的“斷裂”的曆史景觀。為了鈎沉那些被“大曆史”叙事“包涵在外”的個體,上述作家嘗試以再造“集體記憶”矯正“分享艱難”叙事邏輯造成的偏頗,填補“大曆史”叙事邏輯所造成的斷裂。

首先,他們試圖以豐滿多元的個人體驗複現潛藏于“集體記憶”中的曆史實景,矯治既有曆史叙事的偏至。被“下崗”這一斷裂性“節點”所割裂的時間段落,被重新拼接、延展開來,再度獲得了曆史化的可能。被統而論之且日漸符号化的“失路者”們,也被重新賦予應有的血肉質感。在他們筆下,“工廠的崩潰好像在一瞬之間,其實早有預兆”[17]。對特定時刻的集中關照,被稀釋為對生活裂解曆程的細密體察。而再現危機對親曆者體驗結構的改造,記錄幽暗中形态各異的生命軌迹,則是創作者的焦點所在。在《平原上的摩西》中,利用罪案小說的形制,分别借由警察蔣不凡、中學生李斐、下崗勞工李守廉、企業家莊德增,建構聲道交織的複調曆史情境。其中有對下崗前夕新聞内容的回憶,有失業勞工日常生活的剪影,有為了五元錢作案的“刨锛黨”,還有身份對立的莊德增與李守廉圍繞主席像充滿隐喻的對白。而在《梯形夕陽》裡,中專畢業進入變壓器廠銷售科的“我”,不經意目睹了劇變帶來的精神創傷——“廠區裡總有下崗職工出現,有來辦手續的,也有整理物品,或者跟工友叙舊的,甚至還有一覺醒來,照舊上班,到了機關才想起來自己已經下崗,不知何去何從,圍在廠區騎車繞圈”[18]。轉型的陣痛同樣波及到了“子一代”,《我的朋友安德烈》講述了怪癖卻真誠的安德舜,為了給同桌争取保送名額最終罹患精神疾病的故事。父輩的無望,子一代階層躍升的艱辛,與屢次被作家們提及的“九千元擇校費”的現實經驗,扭結成這部有意借鑒《狂人日記》的短篇小說的陰郁核心。到了沾染自傳色彩的《聾啞時代》中,“下崗”則被還原為“按部就班的一對幸福的勞工階級”[19],面對并被迫承受“被時代戲弄的苦悶”的漫長過程,對中年夫婦嘗試掙脫窘境卻難逃悲劇結局的細密描摹,也藝術地回應了對産業勞工的諸多道德偏見。不惟“普通人”的掙紮,抗争者的失敗也被記錄在案,《北方化為烏有》中的工廠中的房間主任老劉,在轉移公有财産的狂潮中,強令工廠中的房間的德國機器開工,試圖挽狂瀾于既倒。對于為何逆流而行,他曾對米粒的姐姐吐露心聲:“工廠完了,不但是勞工完了,讓他們幹什麼去,最主要的是,北方沒有了,你明白吧,北方瓦解了。”[20]走筆至此,主人公口中的“北方”俨然行将崩解共同體的象喻。而老劉無可回避的失敗,恰恰指向了“‘南國’逐漸取代北方成為1990年代(尤其是1992年之後)以小說和電影為主要形式的文化表述中的核心空間意象”[21]的曆史結局。

其次,為了修正道德情緒濫用所導緻的弊病,他們一方面嘗試以反諷化解泛道德化造成的表意僵局,為其注入反思性。如前所述,對曆史責任的回避阻滞了現實洞察力的施展,緻使以道德情緒輔助叙事成為常态。而這也造成了作品表意的套路化,創作者為此有意識地以反諷介入其中。在班宇的《勞工村·破五》中,離婚下崗的“我”破五被刑滿釋放的戰偉帶到地下賭場,巧遇身居首都的成功人士兒時夥伴李林。戰偉在幾乎輸光時觸底反彈,最終戰勝李林。文章若就此收尾,隻能算是一個東北味的以弱勝強的故事。作者卻筆鋒一轉,描繪了戰偉在李林離開後祭告亡母的駭人舉動——劣迹斑斑的他原來孝心猶存,擊敗李林是為了告慰亡母的遺願。他跪地呼告的身影,酷似《棋王》中戰勝強敵後的“棋呆子”王一生。諷刺的是,他的“盡孝”方式竟是以母親的喪葬費賭博。小說的氛圍由此陡然轉向,悲劇之中更添鬧劇次元,而結尾處“我”對戰偉“表演欲”的嘲諷,則進一步中和了小說的情緒色彩。再看雙雪濤的《跷跷闆》,吊車司機李默與廠長之女劉一朵戀愛,後來竟與其父——罹患晚期胰腺癌的廠長劉慶革一見如故。廠長臨終,要求李默去荒廢的廠區了卻自己的一樁心願。小說中李默行至目的地,舉目恍如昨日重制,勞工的榮耀似乎從未遠去:

“廠區的中央是一條寬闊的大道,兩邊是廠房,廠房都是鐵門,有的鎖了,有的鎖已經壞了,風一吹嘎吱吱直響。有的空空如也,玻璃全部碎掉,有的還有生鏽的生産線,工具箱倒在地上,我扶起來一個,發現裡面有1996年的報紙。工廠中的房間的牆上刷着字,大都斑駁,但是能認出大概,一工廠中的房間是裝配工廠中的房間,二工廠中的房間是維修工廠中的房間,三工廠中的房間是噴漆工廠中的房間,一直到九工廠中的房間,是檢測工廠中的房間。路的左側,跟工廠中的房間正對,有衛生所和勞工之家,衛生所的地上還有滴流瓶子,上面寫着青黴素,勞工之家有個舞台,座椅爛了大半,東倒西歪。我走到路的盡頭,右面挂着一個牌子,上面寫着:子弟幼稚園。”[22]

諷刺的是,他到此一遊的目的并非追昔撫今,而是遵照囑托給早年被廠長親手勒死的甘沛元移骨。荒謬的是甘沛元不僅仍然健在,且始終得廠長照顧,如今正是這荒廢廠區的看門人。所謂的甘沛元反對改制,威脅劉一朵生命安全的記憶,其實是惡性良性腫瘤入侵劉慶革大腦後制造出的“幻象”,李默所移骨殖另有其人,而他一切資訊已無從知曉。在雙雪濤慣用的懸疑叙事中,“移骨”背後的血腥暴力與對往昔的溫情追憶參差對照,托舉出曆史的暧昧與現實的晦暗不明。除此之外,在《光明堂》《肅殺》《勞工村》《飛行家》《仙症》等篇中,讀者也能清晰感受到創作者消解泛道德化的表意僵局,為文本注入反思性,恢複“集體記憶”血肉感的努力。

另一方面則是從常情常理入手,實作對苦難的“焦慮症”式寫作的超克。上述作家認定“苦難焦慮症”式的寫作隻會造成現實感與精神力的雙向衰減,阻塞對曆史本相的探尋。班宇在接受采訪時,就曾直截了當地表達了對這種“賣慘”的反感——“可能是2005年左右,我還看過一場演出,有個樂隊唱了首歌,名字叫《老天爺》。歌詞大意是:老天爺,你睜睜眼,看看我們人世間……這種迷信與告狀是他所不能接受的”。[23]作為劇變的“局内人”,他對于呈現曆史變動中的個體經驗另有其獨到的方法論——那些被記憶複現的人物“他們的生活有着自己的軌迹,拒絕揣測,憎恨解釋,當然更不需要接受任何人的審判。”[24]在成名作《逍遙遊》裡,主人公許玲玲在罹患尿毒症後,又接連經曆了男友分手,母親驟然離世的打擊,隻能仰仗與母親離異的父親許福明的照料。而父親又是總是聲稱被女兒拖累,時刻不忘“獵豔”的憊賴人物。身處底層,又遭逢如此密集的命運打擊,許玲玲算是苦難書寫的理想材料。然而班宇卻無意加入道德合唱,生存的痛楚在他筆下持續積累,卻始終保持着恰如其分的平衡。因為與父親許福明的緊張關系,與同齡人趙東陽、譚娜的北戴河之旅就成為她展露心扉的難得機會。1922年,廬隐曾以小說《海濱故人》記錄了“五四”青年的感傷旅行。面對智識的苦痛與國事的蜩螗,露沙們尚能選擇避地海角,投身情愛。而在近一個世紀後的許玲玲,卻已從現實中了悟到逃避的虛妄。她在燒烤店裡另外兩人競相訴苦之際,生發出這樣的感慨:

“他們的這些問題,總歸會有一個解決辦法……我的問題就比較難了,基本無解。也可能正是這樣,我從來都不愛去一次又一次地去講,沒啥必要,自己難過就自己受着呗,往好了說,是不願意給别人添堵,其實從内心裡來講,是不願意成為别人日後的談資或是素材。我活着可不是為了豐富他們的閱曆的。”[25]

決絕地抗拒各種形式的同情看似“冷酷”,然而在返程前夜心靈受創的許玲玲,卻在歸家時分特意為父親與情人的密會停留在寒冷的門外。“冷酷”與寬容在人物行為上的辯證統一,平凡者不易察覺的尊嚴感于焉凸顯,一種令人感佩的“自我領受”的存在主義氣質油然而生。許玲玲的塑造不惟指明了超克“苦難焦慮症”的路徑,也與那些被“子一代”視角所呈現的人物一起,印證了東北作家聯結現實與虛構,以常情常理逾越淺薄道德主義的決心。他們筆下的人物,不再是單向度的、孤立的符碼,而是具備曆史可能性的,再造“集體記憶”的起點。

綜上所示,以再造特定時空“集體記憶”的形式,挑戰固化的“曆史叙事”,反撥僵化的“東北表象”。不僅構成了上述作家創作的内在動能,也在相當程度決定了其筆下人物的生存背景、修辭範式、生活底色與思維特質,賦予了它們嶄新的美學質地,可說是無所不在的結構性質素。

三

除去鮮明的“地域特征”,顯豁的“現實主義”傾向則被認為是上述作家的另一醒目辨別。在李陀看來,東北青年作家對“現實主義”不約而同的關注,已然構成對當代文學格局的挑戰。他們的小說對習見的“現實經驗”的沖擊,讓他捕捉到了革新乃至複興“現實主義”的希望。然而當下的“現實主義”應該怎樣革新,又當如何複興?要回答這個問題,顯然需要回溯、反思“現實主義”的傳統。這種發端于19世紀法國的文藝思想方法論,強調以理性加工提煉生活,最終達成“文學反映生活”的創作目标。然而經由理性“編碼”的文學能否反映真正的“現實”,随着時間的推移,對“現實主義”的真實性的質疑似乎愈演愈烈。無怪乎有學者提醒讀者——“我們有可能遭遇到各種各樣被不同生活力量修改了的‘現實’,‘生活’和‘現實’也是以可能變成了一組沖突對立的概念”[26]。但從某種意義上來說,修改“現實”正是“現實主義”的使命。它不僅會以理性為名過濾或遮蔽生活中的部分面向,還意味着對标準以外“惘惘的威脅”的拒絕。而由此造成的認知的“淺表化/狹窄化”,恐怕才是李陀念茲在茲,緻使“現實主義”日漸失去介入能力的主要動因。實際上,在叙述中最具說服力的反而可能是那些被“理性”排除在外的部分,那些類似于拉康所謂“實在界”(the real)的“惘惘的威脅”,恰有可能是重新發見生活潛在危機的入口。在筆者看來,這或許才是我們在書寫九十年代這一諸多元度遭遇深刻變動,社會價值地覆天翻的時間段落時,屢屢顯得力不從心的原因。

以此重審東北作家的創作,也就不難分辨出他們對既有“現實主義”書寫形式的改造與突破。首先,他們緻力于複活一種90年代東北“特定群體/普通個人”現實生活的日常性,而這種努力又與再造“集體記憶”的意圖彼此聯結。這種“日常性”分為“内/外”兩個層面,“外部”一般表現為對特定時段曆史情境的還原。“還原”中的現場感,一方面來源于靈活運用東北方言所建構的表意氛圍,地方風味短句的密集排布具有極強的代入感。另一方面則源自于創作者對承載“集體記憶”的象征性景觀的複原,典型的例子便是班宇對勞工村曆史主義式的再現:

“勞工村位于城市的最西方,鐵路和一道布滿油污的水渠将其與外界隔開。顧名思義,勞工聚居之地,村落一般的建築群,上世紀五十年代開始興建,隻幾年間,馬車道變成人行橫道,菜窖變成蘇式三層小樓,倒騎驢變成了有軌電車,一派欣欣向榮之景……

進入八十年代後,新式住宅鱗次栉比,勞工村逐漸成為落後的典型,獨門獨戶的住宅被認為更接近時代。

九十年代裡,生活成績優異者逐漸離此而去,住上新樓,而這些苟延殘喘的廉價社會住宅,居然變成了古董,待價而沽。”[27]

而所謂的“内部”則是對劇變時代個體生存經驗的細緻呈現,尤其是對人物日常行為“延遲感”的發掘。所謂“延遲感”指人物在面對生活中的極端情境時,主動或被動地在“身體/精神”層面呈現出的“慢半拍”現象,這在班宇小說中得到了比較集中的呈現。在《盤錦豹子》中,面對高利貸上門收房,手持菜刀赤裸上身,“火罐印子恰如花豹的斑紋,生動、鮮亮并且精純”[28]的孫旭庭,在反擊時刻被兒子死死摟住,動彈不得,隻能挺着脖子奮力嘶吼。《冬泳》中的“我”,在遭遇隋菲前夫的敲詐後,沒有立即反擊。而是取錢交給他之後“靠在牆上,點了根煙,抽了不到一半……從地上撿了半塊磚頭,三角兒的,帶尖,拎了幾下,還挺趁手,便揣在兜裡,又轉回去”[29],這才追上東哥将其重傷。這種對人物日常行為“延遲感”的凸顯,不妨視作對轉型時代進退維谷,充滿無力感的普通個體情感結構與生存狀态的隐喻。它們又與文本中屢次出現的“困在湖底”、“湖面結冰”等自然化的心理意象參差互文,使書寫陡然獲得了現代主義式的心理深度。

其次,上述作家開始選擇正視生活中颠覆現實軌迹的“事件”,并以此建構出的一套富有“寓言現實主義”色彩的獨特表意模式。所謂“事件”(Event)是齊澤克(Slavoj i ek)提出的一個概念。他将之描述為“在毫無準備的情況下,一件駭人而出乎意料的事情突然發生,進而打破了慣常的生活節奏;這些突發的狀況既無征兆,也不見得有可以察覺的起因,它們的出現似乎不以任何穩固的事物為基礎”。[30]這種生活中的“例外狀況”一方面對現實主義的理性“編碼”構成威脅,一方面卻包含着洞悉潛在“真相”的可能。如何對待“事件”,可說在一定程度上劃分了現實主義書寫的兩種路向。在既有“東北書寫”的話語結構中,叙述者試圖剔除反思性的異質因素,建構“故事自動發生”的拟真效果。在理性“編碼”暴露裂痕時,則托庇于道德情緒的征用,以實作對内在沖突的“想象性解決”。而東北作家則選擇正視“事件”及其颠覆性,記錄“事件”制造的逸出常軌的震驚效應,使讀者從理性編織的“現實”中獲得片刻警醒,進而更新對生活的認知。具體到文本層面,則表現為一種從現實主義猛然“跳接”到現代主義的表意模式。例如在雙雪濤的《飛行家》中,始終在現實軌道中運作的故事,竟然以二姑夫李明奇告訴高小峰——他們一行五人計劃乘坐自制熱氣球,攜帶自己三十年前設計的降落傘,飛到南美洲“重新開始”收尾。熱氣球飛過紅旗廣場上毛主席像的畫面,為故事平添了荒謬的傳奇意味。又比如班宇的《冬泳》中,“我”在上一刻還在陪伴隋菲母女燒紙,下一刻卻毫無征兆地脫下衣物,徑直走入結冰的湖面。當“我”走入湖中,現實筆調突然轉為意識流般的幻象摹寫。“我”竟然在水底目睹被醫生宣判不育的隋菲再次懷孕,還在湖底找到了隋菲失蹤已久的父親,幽暗的湖底俨然成了真假暧昧的異度空間。而當“我”浮出水面,來路已看不到隋菲母女。“沉浮”之間,故事結構已完成質變。再比如鄭執的《蒙地卡羅食人記》,約定與情人私奔的阿超在蒙地卡羅西餐廳遇到前姨夫魏軍,聽他不厭其煩地講述在大興安嶺擊中熊瞎子右眼以及與前妻的往事。正當文本中不時閃現的“刨锛黨”、“下崗”提醒我們故事的現實質地時。一幕荒誕、血腥的東北《變形記》卻猝然降臨:

“我能感覺到自己的嘴角在不自覺地向耳根咧着,魏軍看我的眼神突然變得驚恐無比,嘴巴大到能撐圓一個盤子,一聲尖嚎逃出了他的喉嚨,這下我又對他敞開了耳朵,那嗓音果然令我厭恨……鎖匠看我的眼神,比魏軍還要誇張,仿佛吓破了膽,我這才擡手摸自己的臉,終于覺出不對,首先不是臉,而是我的一雙手不再是手,那是一幅利爪,手背上覆滿長毛,左腕上的電子表不見了。正午漆黑,窗玻璃被襯成鏡面,映照其中的是一顆熊的頭顱,尖嘴鼻,圓眼,耳朵豎着,利齒龇出牙床。我扭回頭之際,槍已對準我的眉心,我借助兩隻爪子支撐桌面,猛地立起身,一口吞下了魏軍的頭,沒等他有機會扣扳機,那顆頭已經脫離了自己的軀幹,鮮血如噴泉一般,從碗口大的脖腔射進天花闆裡。”[31]

從《飛行家》到《冬泳》再到《蒙地卡羅食人記》,作者們以現實主義“跳接”現代主義的書寫方式,給予讀者遞進式的震驚體驗。這種風格的生成,當然得益于現代主義作品的耳濡目染——雙雪濤曾多次提及村上春樹的影響,而班宇則是塞林格、卡佛的忠實讀者。更深層的原因,恐怕源自“現實觀”的轉易與書寫對象的召喚。不同于反向深化沉浸感“歐·亨利式結尾”,他們的叙述立意于扭轉叙事的流向,提示故事本身的“虛妄”。然而他們對“虛妄”的揭示卻并非指向意義的虛無,反倒是因為“這種虛構物恰恰使我們能夠直接地表達真相”[32]。這種他們得以如班宇所說,身兼“魔術師/祛魅者”雙重角色——“借助傳統現實主義又破壞這種現實主義,從傳統的現實主義的書寫和描繪中發現無法完成自身意義的叙述的東西”[33],最終造就了叙事取向中的“寓言現實主義”色彩。同時借由“寓言”形式注入的批判性與反思性,也再度提升了現實主義反映“當下”,表征變動的“真實”的可能。

無論是通過再造“集體記憶”抵抗既有的“曆史叙述”,還是以“寓言現實主義”挑戰現實主義傳統。對父輩命運“罪與罰”的重估,絕非上述作家筆耕不辍的終點。他們對那些為曆史所忽略的情感結構與生存經驗的複現,不惟恢複了寫作者的道義擔當,更揭示出“語焉不詳”的九十年代所蘊藏的豐厚曆史勢能。李敬澤曾指出,九十年代是以“無人認領”,是因為其遠未終結。而如何重返九十年代,又以何種筆調刻寫這一仍在運動中,且交織着轉折與激變、希冀與絕望的曆史段落,無疑是立意拯救曆史、引導未來的現實主義文學必須應對的挑戰。從這個意義來看,東北作家的創作在某種程度上确實跳脫了現實主義與現代主義二進制對立的認知架構,真正地兼顧了描繪“個體”與“時代”的雙重需求。既規避了現代主義“不及物”的短闆,又激活了日顯滞重的現實主義的内在勢能,一定程度上恢複了文學激動人心,導向救贖的精神能量。而他們所貢獻出的富于“寓言現實主義”色彩的獨特表意模式,也為重新審視九十年代以來日益複雜的當代中國提供了新的可能。

[本論文系浙江省哲學社會科學重點研究基地“文藝批評研究院”資助項目]

作者簡介

THE WRITER

呂彥霖,文學博士,杭州師範大學人文學院講師。

注釋:

[1]雙雪濤、孫若茜:《我的豔粉街是屬于小說的》,《三聯生活周刊》2019年第14期。

[2]班宇:《我的個人聲音,是愛的多重奏,老狠了》,引自中國作家網http://www.chinawriter.com.cn/n1/2019/0912/c405057-31351337.html。

[3][24]班宇:《鐵西冠軍 作品簡介》,引自《豆瓣閱讀》https://read.douban.com/ebook/6645565/。

[4]雙雪濤:《光明堂》,《飛行家》,第24頁,桂林,廣西師範大學出版社,2019。

[5][19]雙雪濤:《聾啞時代》,第239、5頁,北京,十月文藝出版社,2016。

[6]林喦、班宇:《建構新先鋒的東北叙事模式——與青年作家班宇的對話》,《渤海大學學報》2020年第3期。

[7]魯太光、雙雪濤、劉岩:《紀實與虛構:文學中的“東北”》,《文藝理論與批評》2019年第2期

[8]鄭執、駁靜:《我們的“窮鬼樂園”》,《三聯生活周刊》2019年第14期。

[9]雙雪濤.《走出格勒》,《平原上的摩西》,第192頁,天津,百花文藝出版社,2016。

[10][德]揚 阿斯曼:《文化記憶:早期進階文化中的文字、回憶和政治身份》,第32頁,金壽福,黃曉晨譯,北京,北京大學出版社,2015。

[11][20]雙雪濤:《北方化為烏有》,《飛行家》,第181-182、195頁,桂林,廣西師範大學出版社,2019。

[12]黃平:《新的美學原則在崛起”——以雙雪濤為例》,《揚子江評論》2017年第3期。

[13]班宇:《肅殺》,《冬泳》,第50頁,上海,上海三聯書店,2019。

[14]班宇:《空中道路》,《冬泳》,第133頁,上海,上海三聯書店,2019。

[15]張定浩、黃平:《小說的多重身份》,《文藝報》2019年12月23日。

[16][德]揚 阿斯曼《回憶空間——文化記憶的形式和變遷》,第7頁,潘璐譯,北京,北京大學出版社,2016。

[17]雙雪濤:《平原上的摩西》,《平原上的摩西》,第18頁,天津,百花文藝出版社,2016。

[18]班宇:《梯形夕陽》,《冬泳》,第140頁,上海,上海三聯書店,2019。

[21]劉岩:《曆史 記憶 生産——東北老工業基地文化研究》,第3頁,北京,中國言實出版社,2016。

[22]雙雪濤:《跷跷闆》,《飛行家》,第19頁,桂林,廣西師範大學出版社,2019。

[23]班宇、宋詩婷:《後勞工村時代》,《三聯生活周刊》2019年第14期。

[25]班宇:《逍遙遊》,《收獲》2018年第4期。

[26]周志強:《走向“寓言現實主義”——論“生活不等于現實”》,《天津師範大學學報》2017年第6期。

[27]班宇:《勞工村 古董》,《冬泳》,第174頁,上海,上海三聯書店,2019。

[28]班宇:《盤錦豹子》,《冬泳》,第44頁,上海,上海三聯書店,2019。

[29]班宇:《冬泳》,《冬泳》,第102頁,上海,上海三聯書店,2019。

[30][32][斯]斯拉沃熱 齊澤克:《事件》,第2、13頁,王師譯,上海,上海文藝出版社,2016。

[31]鄭執:《蒙地卡羅食人記》,《收獲》2019年第4期。

[33]周志強:《現實 事件 寓言——重新發現“現實主義”》,《南國學術》2020年第1期。

▲上下滑動檢視注釋

如果你喜歡這篇文章,歡迎分享到朋友圈

評論功能現已開啟

(公衆号編輯:華東師大中文系 何卓倫)