蔣介石有一個愛好,就是寫日記。在他的日記中有着這樣一段話:不管是農曆還是陽曆,隻要是遇到母親的忌日便不随意生氣,吃齋念佛,不随便擺臉色,這樣一來才能做到真正意義上的孝順。蔣的一生受到母親的影響非常大,每逢清明時節便會來到寺廟中祭拜亡母,在退守台灣之後的蔣介石更是在日月潭上為其母親建造了一座寺廟,為了表達對母親思念之情

蔣母親本名王采玉,王家祖上便是以售賣土特産為生計,在人口變遷時來到蠻荒之地開墾發家緻富,後來回到家鄉結婚生子。王彩玉父親早早離開人世,便從此衰落,年紀輕輕的王采玉便隻能靠針線活養活弟弟們,小弟天生患有疾病,二弟平時又愛好賭博,不務正業。王彩玉遺傳父親的優點,為人較為聰明。但奈何命運無常,父親早早離開人世,家庭也衰敗。從此,王家生活過得日常艱辛,眼看王采玉到了适合結婚的年紀,母親就為他找了一門親事,嫁到竺姓人家,起初生活還算和睦,但丈夫是個急性子,往往隻是因為發生一些小事卻吵得不可開交。

丈夫時間久了便開始打罵王采玉,對此王采玉也是相繼忍耐下來。結婚後不久便是為丈夫生了一個孩子,家庭也都沉浸在喜悅當中。但是命運好像再次和她開了個玩笑,孩子不多久便得病不治身亡。好像王采玉這倒黴的勢頭并沒有就此打住,沒多久再次發生瘟疫,其丈夫也是不幸感染上瘟疫,便是離開人世。心灰意冷的王采玉便是回到自己娘家,準備和母親弟弟一起生活。年紀不大的王采玉接連遭遇諸多不順,身邊人自然對她指指點點,于是她心中便産生到尼姑的念頭。

在娘家呆了沒多久之後,附近寺廟中有一位尼姑去世了,剛好母親和這尼姑關系不錯,便喊上王采玉一同前往祭拜,這原本便有出家念頭的王采玉哀求母親讓她皈依佛門。王采玉來到寺廟掌事人面前,告知其這些年的遭遇,首領聽說之後也是十分同情她的遭遇。母親對王采玉此番舉動十分反對,畢竟這王采玉年紀不算很大,幾番勸說之後王采玉仍舊堅定信念,母親隻好讓她來到寺廟中修行。在寺廟中的生活特别平靜,與世無争。

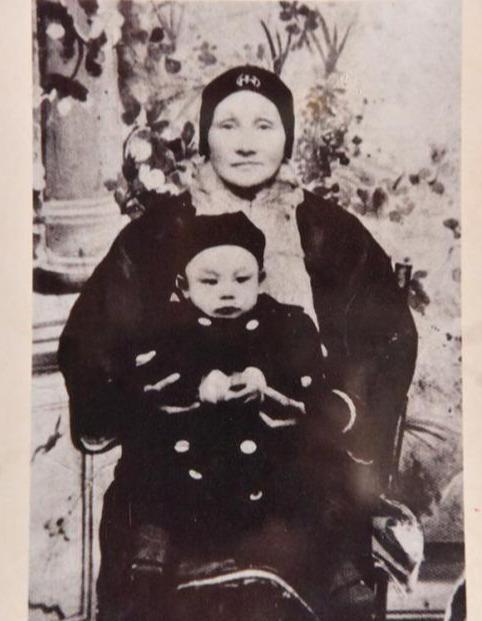

在王采玉在寺廟時,有一位算命人來到其面前,希望她能夠還俗,今後一定能夠大富大貴。王采玉并沒有将這人話放在心上,似乎這王采玉的确和蔣家有緣分,親戚在蔣家店鋪中打雜活,後來正是這位親戚才成功讓王采玉嫁給蔣家。來到蔣家之後日子過得還算平定,還為蔣家生下一個兒子兩個女兒,但隻有兒子存活下來。過了幾年這王采玉丈夫又因為生病離開人世,索性王采玉相信算命人的話,将兒子撫養成人,其子便是蔣介石。

蔣從小便能讀上書,王采玉不計較當時學費昂貴,多方尋找好的老師給他上課,蔣少年時便是與衆不同,不想和别人一樣考中科舉。其看到清朝的封建腐敗,便是告知母親要報考軍校。對此王采玉也是非常支援蔣的決定。王采玉便省吃儉用把他送到日本。在日本蔣結識衆多革命同志,深深感受到清政府的無能,便加入同盟會,與孫中山等人從事革命活動,可惜的是在蔣大業未成,其母親就已經因生病離開人世。