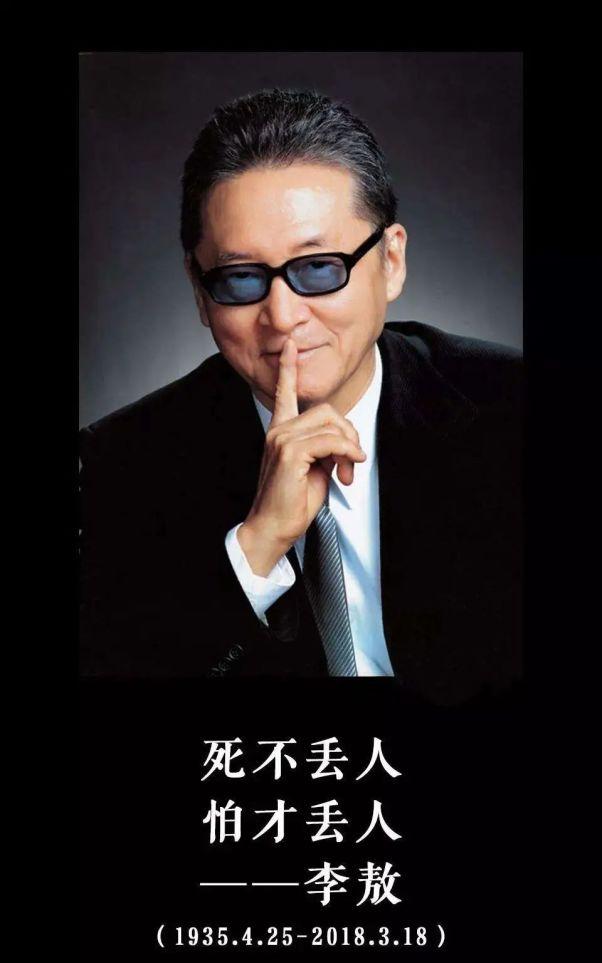

四年前的今天,作家李敖在台北病逝,這是2018年春天最具影響力和傳播度的文化事件。38天以後,李敖的83歲冥誕。他的獨子李戡在接受采訪時,公開了父親的遺囑。

李戡對記者說,父親一生其實有諸多心願未及完成,不過其中最大的遺憾,是他一生為之搖旗呐喊的兩岸和平統一大業。

李敖去世以後,台灣藝人蔡康永說過一句話:他一個人身上有東邪西毒南帝北丐中神通的所有影子,他走了,那個江湖也就不在了。一句話,把李敖和金庸拴在一起。

如今,83歲的李敖走了,94歲的金庸也走了。這個世界“好玩”的人,越來越少了。更重要的是,他們身上那種深沉厚重博大的民族精神,好像也越來越少了。

這個一輩子罵人的老憤青

最大的遺願卻是兩岸統一

文 | 群學君

01

坊間評價李敖的形容詞很多:

獨坐書齋、獨步文壇、獨立抗争;

狂放不羁、鋒芒畢露、風流多情;博聞強識、皓首窮經、縱橫捭阖;

以玩世來醒世,用罵世而救世;

用一支筆震撼海峽兩岸,用一張嘴影響無數華人

……

反正,任何浮誇的字眼總在他身上,好像都不過分。其實,李敖身上最明顯的行為特征,隻有兩個,一個是喜歡吹牛,一個是喜歡罵人。吹牛主要是對自己,罵人主要是對别人,這就讓李敖更加顯得特别自戀也特别自大,這是李敖招很多人喜歡的地方,也是李敖讓另外一些人特别反感的地方。

實際上,大多數時候,對于李敖來說,無論自誇還是罵人,都不要從字面上去了解他,或者說,你别被他牽着鼻子走,要懂他的話背後的意思。

比如,李敖最有名的一句自誇的話:五百年來寫白話文的前三名,是李敖、李敖、李敖。附帶着還有一些評論和抨擊,比如他說魯迅的白話文不行,日本腔太重,文言腔也太重。許多人覺得李敖你也太狂了吧!其實,李敖這句大話,不過是一種營銷,那個時候他剛出版了《獨白下的傳統》,他說那句話,目的就是為書打廣告而已,跟今天的圖書腰封上動不動就說什麼“年度巨獻”、“震撼文壇”、“今年最值得期待的小說”之類是一樣的道理,都是營銷手段,結果呢,書果然立刻脫銷。

據說世界上最難的兩件事,一個是把别人的錢裝進自己兜裡,一個是把自己的思想裝進别人腦袋。這麼看起來,李敖實在是不世出的營銷大師,因為别人做營銷,最多把書賣完,他做營銷,不僅把書賣完了,還把自己的slogan成功兜售出去。

還有些時候,李敖的“自誇”,不過是一種幽默,甚至略帶點自我戲谑的成分。比如他說“我生平有兩大遺憾:一是,我無法找到像李敖這樣精彩的人做我的朋友;二是,我無法坐在台下聽李敖精彩的演說。”這明顯是披着自誇外衣的自嘲,一看就是契诃夫或者王爾德的味道。

再比如說,三聯書店的老總李昕帶着年輕編輯去台北見李敖。李敖問兩個初見的年輕人,去看了台北故宮嗎?編輯說昨天去過了。李敖立刻回答說,那你們明天可以打道回府。因為台灣一共兩件國寶,一件是故宮,另一件就是我,你們現在都看到了,算是功德圓滿了。

這句話,聽起來很機智也很“狂妄”,其實是抄的畢加索——當年,達利第一次到巴黎,拜見畢加索時說:“先生,我一到巴黎,沒去看盧浮宮,就先來見您!”畢加索朗聲應對:你做得對!

是以你看,真正“狂妄”的,不止李敖一個,這是真正的幽默,有自信的幽默。

02

從更深的角度說,李敖的自誇,其實也是“逼不得已”養成的性格。他從暴得大名的才子,到被台灣當局打壓,身體被囚、著作被禁、言論被封殺,确實受了絕大的不公。出獄以後,他見慣人走茶冷,世态炎涼,知道如果不“故作驚人之語”,恐怕再難有出頭之日。作家陳村說過:

一個人被單獨囚禁在牢裡,必須鼓舞自己自上而下的勇氣。需要點大話和空話是應該的。李敖的“大話癖”想必是那時落下的病根。

當是知人之論。

在李敖,這種大話癖,既是喜歡出風頭,生怕受冷落的本性使然,更是逆境求生,不進則退的“狼性”造就,說白了就是死不悔改的小孩兒個性,隻是從小憤青變成老頑童,慢慢形成習慣,人越老,脾氣秉性就越難改。

李敖的愛罵人,也是出自同樣的心态,據說他平生罵過的人,有三千人之數。但有一點,他從不罵寂寂無名之輩,也不太喜歡痛打落水狗,基本上是誰名頭大,風頭盛,他就罵誰。對于大多數人文化界的“同人”,他雖然也極盡冷嘲熱諷的能事,比如他說三毛筆下故事的套路,無非“白虎星式的克夫,白雲香式的逃世,白血病式的國際路線和白開水式的泛濫感情”;比如他諷刺柏楊是“最後知道老婆偷漢的王八”,比如他諷刺餘光中是蔣經國的一條狗,等等等等,雖然言辭刻薄,但也僅限于言辭刻薄,有點像小孩子罵仗,逞一時之快,罵完也就算了。

不過有一類人,李敖罵的最狠,就是島内政界人士,特别是後來綠營出來的“獨派”。

03

李敖這輩子,給他吃苦頭最多的,是國民黨,準确點說,是蔣介石,是以,他對老蔣的攻擊,分量最重:

蔣介石活了89歲,壽比乾隆皇帝,是中國曆史上最長壽的獨裁者,他躬逢新舊交替之盛,集舊式幫會實務和新式科技統治于一身,為患中國,也就更烈。

不過明眼人能看出來,這固然是罵,但也是帶有“惺惺相惜”的罵,有點“天下英雄誰敵手,曹劉”的味道。李敖也承認,這輩子對自己影響最大的兩個人,一個是作為老師的胡适之,一個是作為敵人的蔣中正。

再後來,他罵蔣經國“蔣介石晚年的大部分罪惡要算在他頭上,他手上沾的血,并不比老蔣要少多少”,說小蔣“辣手摧花四十年,最後死前幾個月才來了一點憐香惜玉的噱頭,我們豈可輕予認定?”罵李登輝:“死刑犯過一小時算一小時……渾蛋李登輝過一年算一年。”至少還是把兩個人當做對手。

到了他在北京大學講演時公開調侃連戰進女廁所,又說馬英九“是個小白臉,不是英雄的英,有一點娘娘腔的氣,窩囊怯懦。”就已經是哀其不幸怒其不争,隻剩下戲谑乃至可憐了。

說起來,李敖當然痛恨國民黨,但是當民進黨上台,兩害相權取其輕,他對後者的怒,是要遠遠超過前者的。比如他罵陳水扁:“有五種情況是很相似的,沐猴而冠、小人得志、窮人乍富、叫花子吃死蟹、陳水扁當‘總統’。”比如他罵民進黨:“他們像爬樹的猴子,爬得越高,我們看到的屁股越多。”到蔡英文時代,李敖垂垂老矣,卻不減烈性,直指蔡是騙子、精神病和投機者,要讓台灣被美國榨幹。

如果說,李敖對國民黨的恨,源自兩蔣對他個人和自由理念的戕害,那麼他對民進黨的抨擊,則更多源自他堅定的民族主義理念——絕不容許“台獨”。

李敖自稱畢生繼承五四衣缽,但他和胡适那樣多少具有“世界主義”眼光的知識人不同,李敖有非常強烈的民族情感。據說,李敖晚年時,有記者問他:你不承認“中華民國”,那你住在哪裡?老家夥把頭一昂:“我是中國人,我住中國,台灣隻是中國一個叛亂的省。”

從理念到制度,李敖固然不會完全認同此岸的做法,但是在他心裡,有遠遠超過黨派與政見之争的觀念,那就是對于中華民族的認同,對國家統一的期盼。從社會學角度說,這是一種很深沉博大的情感,是一個共同體能夠團結和綿延的精神基石。

标榜自由主義和堅持民族主義,在同一個人身上緊緊糾纏,不分彼此,這不是李敖一個人的思想特征,而是像他那一代在青年時代經曆離亂的許多知識分子共同的精神面貌。

比如,金庸。

04

自媒體人王曉磊(六神磊磊)曾經比較過這兩位“才子”:

中國頂尖的才子,一般就是兩種類型,李敖型和金庸型。你去看,基本沒有例外的。隻不過有的是八成李敖、二成金庸;或者反過來,八成金庸,二成李敖而已。

一個叫“敖”,逛蕩也,遊樂也,喧嘩也,微我無酒,以敖以遊;一個叫“庸”,平凡也,驽鈍也,謙退也,樂哉開後覺,乞我一中庸。

一個極緻地張揚,隻要前列腺正常工作,就能日地球;一個習慣性地謙抑,“哪有哪有”,“不敢當不敢當”。

都是辦刊出文集,一個叫“千秋評論”“萬歲評論”,千秋萬歲,舍我其誰;一個叫三劍樓随筆、明窗小劄,自說都是些“随筆”、“小劄”,

一個說自己五百年白話第一人;一個口頭上總說“無論如何不敢當”、“我不是寫得最好的”,其實内心覺得自己寫得特好。

其實,李敖也罵過金庸,說他“僞善”:

金庸所謂信佛,其實是一種“選擇法”,凡是對他有利的,他就信;對他不利的,他就佯裝不見,其性質,與善男信女并無不同,自私的成分大于一切,你絕不能認真。他是僞善的,這種僞善,自成一家,可叫做“金庸式僞善”。

對于李敖的“挑釁”,金庸沒有作答,倒是過了差不多三十年以後,提到一段往事:

我跟李敖本來要好的,他請我到他家裡去。後來因為他跟胡茵夢離婚了,《明報》照實報道,他怪我為什麼不幫他,我說:我們辦報紙的人完全公平講話,絕不因為私交好就幫你。

嚴格來說,李敖和金庸算不上同一代人,一個終老台灣,一個歸葬香港,但對于兩岸三地的大勢,兩人從來都堅定的“統派”。這倒未必是某種表面的“政治站隊”,而是骨子的文化認同——兩位才子都生長于大陸,他們一生的人文底色,是長江長城、黃山黃河塑造的。兩人都在青少年時代經曆過八年離亂,國破山河在,恨别鳥驚心,對國家的認同,自與後輩迥異。

曾經被李敖罵過的他的老師許倬雲先生,抗戰時随父母避居湖南沙市,有一天,門前路過一隊士兵,都是十八九歲年紀。母親跟許倬雲說,這些都是開去前線的川軍,他們恐怕再也回不來了。那一年,許倬雲八歲,他說:我的童年一下子結束了。——苦難塑造的老一代人的民族情感,是我們這些後來人,很難真正體會的。

抗戰爆發時,金庸已經十幾歲,此後流落大後方,輾轉飄零,目睹國仇家恨,他對祖國強盛的期盼,是發自内心的。

金庸在大陸最早的讀者之一,是鄧小平。據身邊人回憶,早在1973年3月,剛從江西回到北京恢複工作不久的鄧小平,就托人從境外弄來一套金庸作品。幾乎在同一時間,金庸在台灣見到了蔣經國,他在參觀了金門島之後感歎:“我一生如能親眼看見一個統一的中國政府,實在是畢生最大的願望。”

金庸的愛國之聲在幾年後收到回音,1981年7月18日,鄧小平在人民大會堂福建廳接見了金庸全家。那一次的交談,雖然沒有正式提出“一國兩制”,但是鄧小平明确地金庸轉告香港朋友“不用擔心,生活不會有大變化”。回港以後,金庸對《明報》月刊記者說,鄧小平的風骨,勝過自己筆下任何英雄人物。

一年以後,金庸在香港與來訪的撒切爾夫人長談,指出“1997年7月1日,中華人民共和國恢複香港主權,實行一國兩制,港人治港,保持繁榮。””再後來,金庸擔任香港特别行政區基本法起草委員會委員,并出任政制組組長,他與同樣擔任起草委員會委員并兼任工商組組長的同族長輩查濟民,并稱香港“二查”,在促進香港平穩回歸、推動基本法和特區制度建設方面,做出了傑出的貢獻。

05

李敖去世以後,台灣藝人蔡康永說過一句話:他一個人身上有東邪西毒南帝北丐中神通的所有身影,他走了,那個江湖也就不在了。一句話,又把李敖和金庸拴在一起。

如今,83歲的李敖走了,94歲的金庸也走了。這個世界“好玩”的人,越來越少了,更重要的是,他們身上那種深沉厚重博大的民族精神,好像也越來越少了。