提示:平定張格爾叛亂,打擊了新疆地區的民族分裂勢力,維護了國家邊境安全,是近代中國反侵略曆史上具有重要意義的大事。但這中間有一點,讓人多少有些想不通,那就是張格爾由當初的區區幾百人發展到最盛時也不過萬餘人,為什麼就能“折騰”七年之久?很明顯他利用了南疆各民族的反清情緒和宗教影響。叛亂平定後,清廷采取了很多元護新疆穩定的管理措施,如對各級大臣實行考核制度,加強對伯克的管理,增加駐軍等等。在這中間有很重要的一條,即是:重申阿訇等不得幹預政治。

我們在史籍裡找到了楊芳,他是貴州松桃廳人,晚清名将,貴州封侯第一人。在他的履曆裡,有過随軍入甘肅的經曆,1815年,被擢升為甘肅提督。道光七年(1827)二月,楊芳奉令随揚威将軍長齡、參贊大臣楊遇春等率兵四萬,平息回酋張格爾叛亂,生擒張格爾。道光帝大喜,下谕宣示中外,封他為三等果勇侯,賜紫缰,賞戴雙眼孔雀翎,晉升為禦前侍衛,加太子太保銜,像繪紫光閣。

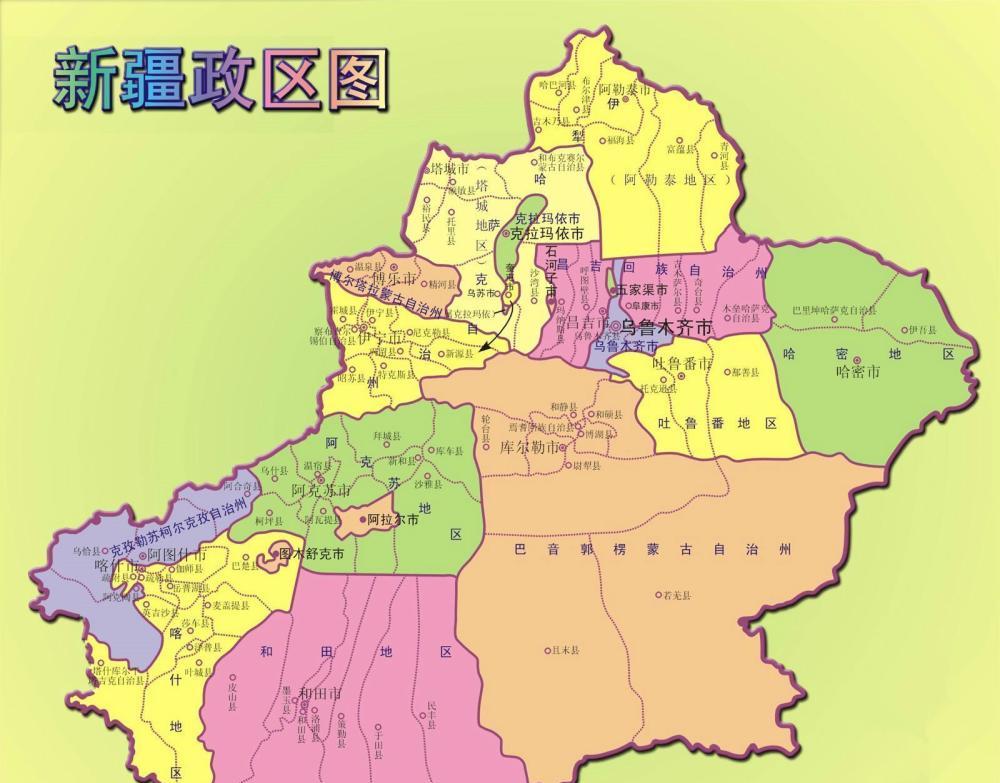

這時候,張格爾已經在中國新疆鬧了很多年。《清史稿· 楊芳傳》是這樣記述,張格爾被擒的:芳急馳一晝夜,追至喀爾鐵蓋山,殲其從騎殆盡。餘賊擁張格爾登山,棄騎走,芳率胡超、段永福等擒之。鐵蓋山即今新疆阿合奇縣西南喀拉鐵克山。阿合奇縣,屬于新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州下轄縣,位于西部天山南脈腹地,地處高寒山區。阿合據說是古女真語,意思是“被人使喚的奴仆”。《金史·金國語解·人事》:“阿合,人奴也。”清朝時,這裡曾屬準噶爾轄地,名圖爾滿。

張格爾是一個“高貴”的人,但他卻在這裡被擒,雖然跟随着他的那些人簇擁着他往更高的山上跑,但他還是沒跑掉。

張格爾是誰呢?人們似乎用一句話就可以說清:他的爺爺是大和卓布拉呢敦,爺爺的弟弟是小和卓霍集占。他的這兩個爺爺跟道光的爺爺乾隆對着幹,鬧叛亂,被乾隆滅了。作為爺爺的孫子,他同樣沒有幹過道光。

布拉呢敦也叫波羅尼都,喀什維吾爾族,伊斯蘭教白山派和卓瑪罕穆特之子。1696年,瑪罕穆特乘準噶爾汗國噶爾丹為中國清朝康熙帝擊敗之機,在今新疆南部建立獨立政權,1700年,瑪罕穆特政權被準噶爾汗國策妄阿拉布坦攻滅,全家被擄往伊犁關押。這中間當然包括布拉呢敦和他的弟弟霍集占。

1758年秋天,被譽為“中國反疆獨第一人”的兆惠将軍統兵4000進攻葉爾羌,稱為黑水營,遭大小和卓圍攻,堅守三月。1759年1月,清朝援軍到達,大破大小和卓軍。大小和卓分别逃竄至喀什噶爾和葉爾羌,清軍分兵直取葉爾羌和喀什噶爾。大小和卓又逃往巴達克山。巴達克山國王蘇勒坦沙将大小和卓擒住處死,同時遣使向清朝表示歸附。布拉呢敦之子薩木薩克逃居浩罕汗國,後來薩木薩克及其子張格爾在英國支援下又數度策劃複國。

紫閣元勳兆惠像, 沈貞繪,北京故宮博物院收藏。

巴達克山小一個小小的國家,史書中說其位于“葉爾羌西千餘裡,居蔥嶺右偏……有城郭,部落繁盛,戶十萬餘”。因為把大和卓獻給了清軍,一度成為清朝藩屬,現分屬塔吉克斯坦和阿富汗。

張格爾的父親就是薩木薩克,逃至浩罕後生有三子,次子即張格爾。浩罕為中亞地區的封建國家,核心地區在包括浩罕、安集延、馬爾吉蘭、納曼幹等城的費爾幹納盆地。主要居民為烏茲别克人,其次為塔吉克人、吉爾吉斯人和哈薩克人。版圖包括今日的哈薩克南部部分地區、烏茲别克東部以及塔吉克與吉爾吉斯部分領土。

張格爾在這片土地上,成了一個野心勃勃的夢想家的。

因為地理的關系,浩罕需要中國的貿易,但當時清廷上層總有一種意識,那就是在進行貿易的過程中,會有一些不好的人混進來,與其讓不好的人混進來,還不如閉關。薩木薩克逃至浩罕後,清廷為了讓他能老老實實地待在那裡,每年都花費一萬兩白銀,讓浩罕汗代為監視他。

一萬兩白銀對一人來說不是小數目,但對一國來說很微不足道。拿着清朝的監視酬勞,浩罕依然很想和清朝做生意,但清廷一直不答應,浩罕就将薩木薩克當成一種籌碼,從1817年起,浩罕汗就以此為條件反複提出在喀什噶爾(今喀什)享受貿易特權的要求,聲稱清廷要是不答應,他們就會放掉和卓及其家人。清王朝有些生氣,取消了給予他們使者來中國時享受的一些特權,還停止了對他們以茶和錢為主的賞賜。

浩罕汗覺得很沒面子,提出派兩名沒有司法權限的“阿克沙哈勒”(直譯為“灰白胡子”,即長者)駐在喀什噶爾,但同樣受到了清廷的拒絕。浩罕汗就利用在浩罕的薩木薩克之子張格爾和巴布頂,放出了宣稱要發起一場聖戰的張格爾。

巴布頂是薩木薩克最小的兒子,後來早亡了,薩木薩克的長子玉素甫在布哈拉當阿訇。中間的張格爾顯然沒什麼事可做,也就想着要“繼承祖業”了。

今日喀什

可是,有什麼資本呢?除了浩罕給撐腰,張格爾能利用的隻有家族的背景了。

和卓是伊斯蘭教對有威望人物的尊稱。中國《元史》《明史》譯作“火者”,清代史籍多譯為“和卓”。又譯“霍加”、“華者”、“華哲”、“虎者”、“和加”、“呼加”、“霍查”等。波斯語音譯,釋義主要指:老爺、先生;長官、官吏;宦官、太監;富人、财主;商人;老師;長者,老人等。該詞原為波斯薩曼王朝的官職稱謂,後演變為對權貴和有身份之人的尊稱。該詞引入維吾爾語是從察合台語開始的,使用曆史很長,已成為維語的基本詞彙。現代維語中該詞釋義為“主人”、“主子”、“東家”、“掌櫃”;加bol構成動詞後,有“作主”、“主宰”、“當家”、“稱霸”之意。

通過和卓一詞多少有些漫長的解釋,人們不難看到,作為和卓家族成員的張格爾還有具有一定号召力的。1824年,張格爾組織起了以柯勒克孜人的數百的隊伍,開始騷擾清朝邊境。1825年,他遇到了一個非常愚蠢且殘暴的清廷官員。在交戰中,這位帶着200多名騎兵的清廷官員沒有捉到張格爾不說,卻将一處柯勒克孜人營地裡的女人和孩子,殘忍地殺害了。這件不人道、不明智的事情,為張格爾創造了發展壯大的機會。原因是一位柯勒克孜長者見到後,便以“不得人心”為由,召集起了一支2000人的騎兵隊伍,将那位清廷官員和手下200多名騎兵包圍并且殺死。

那位清廷官員的名字叫巴彥巴圖,滿洲正白旗人,郭佳氏。道光間累擢鑲藍旗護軍統領,為喀什噶爾幫辦大臣。在全軍陷沒後,他理所當然地被柯勒克孜人殺死。柯勒克孜長者随後告知浩罕汗、烏拉提尤别的統治者、昆都士的首領、各支哈薩克的頭人以及柯勒克孜的首領們,聲稱這是他們入侵中國奪取六城(阿克蘇、烏什、庫車、喀什噶爾、葉爾羌、和阗)地區的最好機會,張格爾也由此召集起了一支由喀什噶爾人、浩罕人、柯勒克孜人和哈薩克人組成的超過500人的軍隊。

喀什老城

1826年,張格爾帶着這支軍隊再次入侵。在與清軍的交戰中,張格爾雖然損失了近400人,但他們被清軍包圍後,卻成功地以火繩槍等武器突圍了。清軍撤回喀什噶爾城設定防禦,但又做一件同樣不得人心的事情——處死了阿奇木伯克(清代新疆回部各伯克中官階最高者,總管一城之穆斯林事務)玉努思以及許多被認為同情侵略者的城市居民。這又讓城外的張格爾得到了一次發展壯大的機會,很快,他的隊伍就擴至萬人。同時,張格爾在城外搶劫到了很多貴重的貨物,成了自己“成功”的幫助,又和起事者一起發洩了對漢族人的仇恨。

如此,在起事和鎮壓中,雙方分明陷入了民族仇殺的惡性循環。

在城裡殺人的人叫慶祥,圖伯特氏,蒙古正白旗人,巴彥巴圖被殺後,他代替了他的職務。史籍是這樣記述他上任後的平叛的:慶祥令幫辦大臣舒爾哈善及領隊大臣烏淩阿往剿,夜雷雨,張格爾潰圍走,白帽回衆紛起應之。張格爾複由大河沿合衆數萬進犯喀城,慶祥盡調各營卡兵為三營,令烏淩阿、穆克登布分率之,迎戰,先後沒于陣。

這之後,有一段張格爾和浩罕汗之間的“插曲”:先是張格爾求助于浩罕,約四城破,分所掠,且割喀城以報。及見官軍無援,悔欲背約,浩罕酋怒,自以所部攻城未下,尋引去;張格爾追擊之,收其降衆數千,遂益強。意思是,張格爾起初覺得自己實力不足,便向浩罕求助,一起侵占喀什噶爾、英吉沙爾、葉爾羌、和田等城,許諾将來分享擄掠物,并割讓喀什噶爾給浩罕作為回報。

收到求助後,浩罕汗親自帶領了一支約萬人的軍隊前來與張格爾會合,但張格爾看到浩罕汗沒有後續軍隊,就有些後悔了,浩罕汗很生氣,覺得與其和張格爾合流還不如自己單打獨鬥。兩人就這樣掰開了。但浩罕汗指揮軍隊攻城不下,不得不于二十多天後撤退。張格爾趁着這個機會追擊,并說服浩罕軍隊中的一些人加入了自己的陣營,變得更加強盛了。

兩個多月後,駐守喀什噶爾城的清軍因為沒有補給與水源,喀什噶爾城被張格爾攻陷。那個曾處決同情侵略者城市居民的慶祥,在城裡自殺了。《清史稿》說:“八月,圍喀城凡七十日,城陷,慶祥自經死。”士兵們在夜色中逃走,但被追捕他們的張格爾軍隊屠殺,一些沒有逃走的信奉伊斯蘭教的士兵投降了張格爾,其中有400多名東幹人。

進入喀什噶爾城後,張格爾開始炫耀:派遣人将俘虜送到布哈拉、昆都士、巴爾赫、基發(希瓦)等地,在哈薩克人中間示衆,以此擴大自己的影響。随後,攻占喀什噶爾、英吉沙爾、葉爾羌、和田等城,自稱賽義德·張格爾蘇丹,複辟和卓的封建統治。

1827年初,清廷命伊犁将軍長齡調集吉林、黑龍江、陝西、甘肅、四川等地的清軍會師于阿克蘇,組織全面進攻。這支部隊大約有兩萬多人,後勤補給奇缺,但卻受到了當地維吾爾族人的支援,有了勝利的保證。當時,時叛軍3000人據守阿克蘇西南約250裡之柯爾坪(今柯坪),該地西南通巴爾楚克(今巴楚)、喀什噶爾,為清軍進軍必經之路。前文中說到的楊芳将軍突襲攻占該地,打開了西進的通道。同時,和阗伯克伊敏亦率當地群衆2000餘人擊敗叛軍,收複了和阗。

張格爾見自己根本不是清軍的對手,開始逃往山區,沃森《中國鞑靼裡亞與和阗紀要》中說:“他的士兵帶走了‘巨大價值的資産’,這些都是清軍快到來時他們從六城地區居民那裡搶來的東西。”

同時,“最富有和最重要的白山派同情者同他們一起遷居到浩罕領土内”。清軍在帕米爾搜捕未果,在喀什噶爾安排了一支八千人的駐軍,接着向所有鄰近的統治者發出牒文,要求引渡張格爾。浩罕汗見到這陣勢多少有些害怕,派出使者向清軍“說明情況”,聲稱自己沒的幫助過張格爾,又說如果清廷出錢,浩罕願意幫助捕捉張格爾,但張格爾實際就躲在浩罕境内。清廷很生氣,幹脆切斷了中國新疆六城與浩罕的貿易。

1828年,浩罕汗覺得張格爾已經沒有多少利用價值,散布清軍撤退的假消息,并收買了張格爾的柯勒克孜族嶽父他依拉克,使張格爾帶着五百人傳回新疆。結果,張格爾發現自己上當了,在柯勒克孜人的幫助下,楊芳将軍捕獲了他。之後,他被清朝的将軍們向北京的清帝獻俘,清廷将他寸磔(碎解肢體,古代的一種酷刑,即斬成許多小段)處死。

一場叛亂就這樣被平定了,張格爾之是以失敗,有着他自身的原因:當時,黑山派是依附清廷的,白山派支援張格爾,但控制南疆後,張格爾“殘害生靈,暴虐甚于前和卓千倍萬倍”,與其入疆之宣傳完全相反。他縱容屠殺,搶掠伯克們的家,并編造财産清冊,把沒收來的巨額公私财産的大部分當薪饷付給了他軍隊中的浩罕人,使得白山派的支援者都感到了失望。

平定張格爾叛亂,打擊了新疆地區的民族分裂勢力,維護了國家邊境安全,是近代中國反侵略曆史上具有重要意義的大事。但這中間有一點,讓人多少有些想不通,那就是張格爾由當初的區區幾百人發展到最盛時也不過萬餘人,但為什麼就能“折騰”七年之久?很明顯他利用了南疆各民族的反清情緒和宗教影響。叛亂平定後,清廷采取了很多元護新疆穩定的管理措施,如對各級大臣實行考核制度,加強對伯克的管理,增加駐軍等等。在這中間有很重要的一條,即是:重申阿訇等不得幹預政治。

帕米爾高原

本文圖檔來自網絡,感謝原作者!