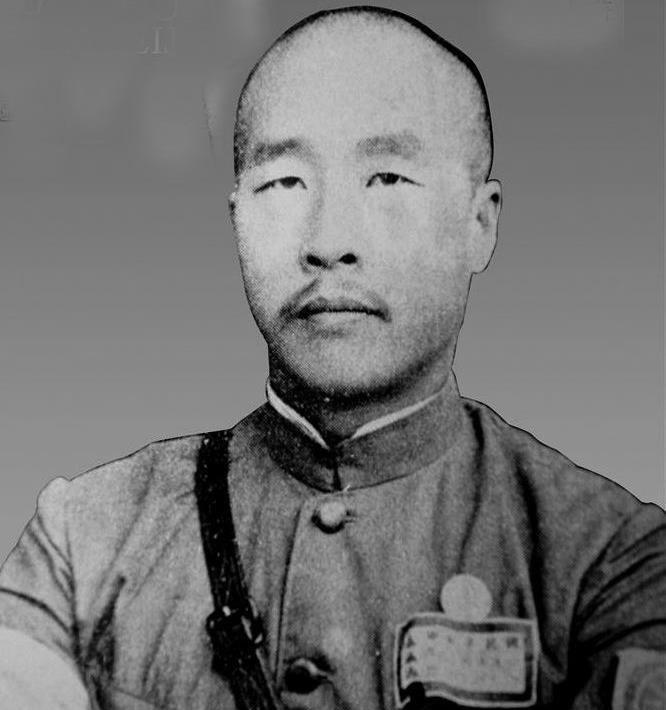

在整個抗戰時期,因作戰不利而被處決的将領有不少,其中級别最高、影響最大的,當屬韓複榘。

曆史客棧之前專門介紹過這個人,雖然後人對他有很多醜化,好像是一個毫無節操的草莽匹夫,但實際上,韓複榘是一個很有作為的軍閥,主政山東時期,在全國都是數得着的模範地區。但因為一件事,讓他萬劫不複,永不能翻身。

這件事,自然就是不戰而逃。

如果從傳統叙事來說,韓複榘的舉動确實是十惡不赦的。當時,山東濟南是連接配接華北、華東兩大戰場的戰略要地,是以蔣介石嚴令韓複榘堅守濟南,即使守不住,也要盡量拖延日軍的程序。

但韓複榘卻對蔣介石的軍令置之不理,還沒等日軍逼近濟南,就率部南逃,将濟南拱手讓給了日軍。

毫無疑問,這樣的行為是不可饒恕的,是以,蔣介石極為憤怒,将韓複榘秘密逮捕,執行槍決,成為抗戰時期唯一一位被槍決的集團軍司令。

不過,韓複榘聰明一世,為什麼在這件事上栽了跟頭呢?真的隻是一時糊塗?恐怕沒這麼簡單,這還得從當時的曆史環境來分析。

熟悉近代史的人都知道,在抗戰之前的二三十年,基本上都是軍閥混戰,爾虞我詐,沒有人可以信任,隻有實力才是硬道理。作為那個時代的風雲人物,韓複榘自然深知這一點。

當韓複榘做出撤離濟南的決定時,他的一位參謀就曾提出過反對意見,但韓複榘說:“你太天真了,蔣介石的話你能信?誰知道他什麼時候又和日本妥協?我們就這幾萬人,家底抖落完了,他突然跟日本人來個什麼協定,華北就肯定沒我們的份了。蔣介石不守南京,卻讓我們死守濟南,豈非不公?”

這句話,就是韓複榘最大的顧慮。

其實不光是韓複榘,當時很多軍閥也都有這樣的心理,比如被譽為抗日名将的第29軍軍長宋哲元,七七事變剛爆發後,屬下何基沣主張全力反擊,痛打日寇,但宋哲元說:“如果真跟日本人打起來,蔣介石就會借抗日消滅雜牌,我們西北軍辛辛苦苦搞起來的這個局面就完了!”

甚至當時全國捐款捐物,支援29軍抗戰時,宋哲元也都婉拒了。後來很多人都認為是他高風亮節,其實哪有那麼多“高風亮節”,在現實面前什麼都不是,宋哲元擔心的是,如果接受了這些抗日捐助,就等于把29軍送上了抗日第一線,很可能連家底都輸進去,讓蔣介石看笑話。

可見,在那個形勢不明的亂世,儲存實力才是唯一要考慮的東西。

當然,儲存實力歸儲存實力,但在民族大義面前,還是不能馬虎的,這也是宋哲元比韓複榘看得更清楚的一點。

據宋哲元的參謀長張樾亭回憶,1938年1月的一天晚上,宋哲元對他說,韓複榘和劉湘已經密謀好了,聯合通電反蔣,希望宋哲元也能加入這個陣營。

張樾亭問宋哲元怎麼做,宋哲元說:“不能做,做了遺臭萬年。”

至于“四川王”劉湘,雖然也有過反蔣的思想,但在關鍵時候,還是全力支援全民抗戰,臨終前給全體四川将士留下遺囑:

“抗戰到底,始終不渝,即敵軍一日不退出國境,川軍則一日誓不還鄉!”

由此也可見,軍閥們雖然内争不斷,但在抵禦外辱方面,絕對是同仇敵忾的。正如宋哲元所說,有些事“不能做,做了遺臭萬年”。

再說說蔣介石,應該說在抗戰時期是值得肯定的,中央軍、黃埔系都是抗戰主力,但他對雜牌軍的排擠也是有目共睹的,比如1940年五原大捷後,傅作義派軍長董其武去給蔣介石報喜,并申請補充裝備。

但到了軍政部,卻遲遲得不到回複,董其武跑斷了腿,最後才勉強給補充了機槍27挺,步槍250支。

與此同時,還有一位軍長董钊也來申請更換裝備,因為他是蔣介石的嫡系,雖然軍隊損失沒有董其武大,功勞也沒法相比,但軍政部仍然給他全部換上了新裝備。

董其武回去後跟傅作義彙報了這件事,傅作義也隻能一聲長歎。

說到軍政部,還有一個事兒很值得一說,在抗戰後期,陳誠擔任軍政部部長,調查後卻讓他大吃一驚,“國軍預算員額為五百萬,而實際上吃軍糧者達七百二十萬人。據當局推斷,如經核實整編,能有三百萬可戰部隊就很不錯。以此而論,半數以上的軍費開支都是不實不盡的。”

你是不是也大吃一驚?

300萬軍隊,卻有720萬人在領軍糧,多大的國庫能經得起這麼腐敗?

更無奈的是,陳誠雖然知道這一點,卻也無能為力。連陳誠都管不了,還有誰能管得了?還有誰能救得了?

反觀我黨的軍隊,雖然也有各種各樣的山頭,但絕對令行禁止,軍紀肅然,沒有人敢儲存實力,更沒有人敢A錢腐敗。

這樣的兩支軍隊,誰輸誰赢,早就一目了然了。