編者按

“你想要的人生是什麼樣的?青春怎樣度過才不會後悔?什麼才是幸福?”這是青年的時代之問。一代代青年矢志奮鬥,唱響青春之歌。永遠跟黨走,奮進新時代。為慶祝中國共青團成立100周年,中國青年報大思政版開設“精神路标·我要的人生”系列全媒體人物欄目,歡迎廣大讀者關注留言并就相關話題展開讨論,我們的郵箱:[email protected]。

——————————

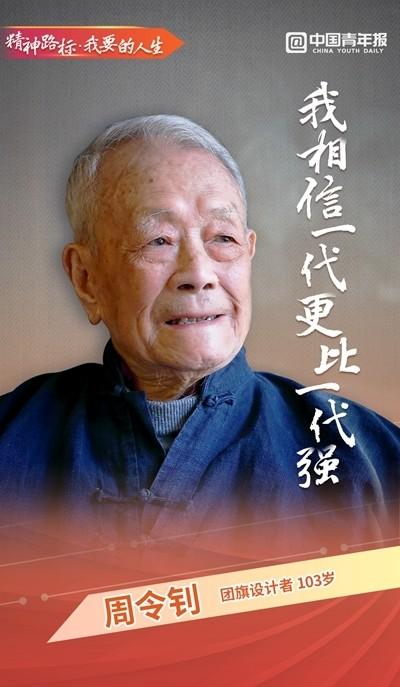

旗幟是信仰,是方向,是力量。1949年4月,新民主主義青年團第一次全國代表大會決定制定團旗,設計者周令钊立足“青年團是黨的助手和後備軍”這一定位,以簡單、鮮明的設計表達青年團是黨上司下的先進青年的組織,青年團結在黨組織的周圍。以旗幟凝聚青年,指引青年,形成了鮮明的精神路标。不同的曆史時期,黨組織對團的要求有所變化,但始終黨旗所指就是團旗所向,凝聚了一批又一批青年接續奮鬥。近日,中青報·中青網記者專訪了103周歲的周令钊。

中青報·中青網:您設計團旗的靈感來自哪裡?

周令钊:我從“團結在共産黨周圍”這條文字中感悟到,團旗設計應有兩個視覺形象主體,其一是五角星,象征執政黨中國共産黨;其二是一個圓圈,我将圓圈放在五角星外圍,這條封閉的圓線,從平面構成這一視覺傳達設計基礎分析是由無數點組成,象征着團結在黨周圍的無數先進青年。簡潔明了的主體形象有了,我馬上又畫了一張色彩效果草圖,30分鐘後團旗設計一氣呵成。

62年後的2012年,共青團紀念日前幾天,我意外地見到了我設計的團旗草圖影印件,并得知了設計稿交稿後的下文。我的設計方案和各地選送的上百件方案精選十數件一并送交中央上司審閱定奪。在我的方案草圖上,毛澤東主席寫了“同意此式”,劉少奇主席寫了“這個好”,周恩來總理寫“同意這個”并具體指出“須将金黃色圓圈及五角星移放下點,置于紅旗四分之一的中間”。不久後我設計的團旗飄揚在五四運動及共青團紀念日活動中。

中青報·中青網:您經曆了連年戰亂、颠沛輾轉,但始終堅持藝術為人民服務的理念。您在什麼時候确立了信仰并堅定信仰?

周令钊:我出生于1919年5月2日,兩天後“五四運動”爆發。對于中國來說那是一個思想革命的激情年代,也是一個你死我活的革命與反革命、複辟與反複辟的動蕩年代,結束了中國2000多年的封建君主專制社會,反帝、反封建是我們那個時代衆多有識青年努力的動機與目的。

我還是少年時就進入了社會,并一直做着藝術服務社會、宣傳大衆的工作,随着人生經曆的積澱,也逐漸堅定了信仰。

1931年我12周歲,國小畢業。當時社會時局動蕩,家中經濟每況愈下,我打算跳過國中考入高中程度的華中美術專科學校。在長沙青年會補習英文、在正德學校補習中學古漢語。期間發生了“九一八”事變,日寇占領我東三省,那一天被中國群眾視為永遠的“國恥日”。我也回長沙中學附小跟汪仲瓊先生學用美術字寫抗日智語,學畫抗日宣傳畫,四處張貼;參加國小生宣傳隊,到長途汽車站講演、散發傳單,宣傳抗戰。記得當時年齡還小,對國家大事、社會政治還缺乏了解和分析能力,是以講演稿是當時已加入了社會主義青年團(即今天的共青團)的母親鄭家一幫助完善的,我背誦後去講演。

青年時期,連年戰亂,難以持續在課堂學畫,走的更多的是“社會即學校,生活即教育”的路。

1937年我18歲,“八一三”事變發生,日本侵略軍轟炸上海,我在長沙參加抗敵畫會,和朋友們每星期趕出一個畫展,到街頭鄉鎮巡回展出,宣傳抗日;19歲在武漢三廳美術科,參加黃鶴樓《全民抗戰》大壁畫的創作繪制;随抗敵演劇第五隊經桂林、柳州、貴陽、大理、保山、西雙版納到緬甸慰問中國遠征軍,一路宣傳抗日。路上大山起伏、民族村寨、服裝銀飾,看不盡畫不完。那段生活,對我日後世界觀的形成有着非常深刻的意義。真正的美存在于大自然、大社會。學校啟發你認識美,你需行萬裡路,到大自然、大社會中去尋找美、體驗美、創造美,在學習探索的同時認識社會認識自我。

1942年我23歲,到柳州參加了抗敵演劇第五隊。抗敵演劇隊是中國共産黨在國民黨統治區抗日民族統一戰線的曆史條件下,于1938年由周恩來同志根據毛主席的路線、方針,親自組織建立的,是在國統區的特殊戰鬥環境中進行抗日宣傳活動的革命文藝隊伍。

在五隊,我為在柳州、桂林、滇西、楚雄等地上演的反法西斯七場話劇《人獸之間》、曹禺的《丁大夫》(又名《蛻變》)等作舞台美術與演出海報設計。

《人獸之間》話劇中,我設計的布景景片都是借用隊員們的灰色軍毯繃成的。在效果厚重的灰色軍毯上挂一幅窗簾意指民居、換一塊鐵栅欄指敵監牢等,軍毯景片靠燈光變色營造出契合劇情的氛圍。并趁換場時燈黑,預先安排好演員就近擡着景片、道具安置下場的位置,燈亮時景已迅速換好,下一場上演時,隻是把軍毯景片換個位置擺放,既強化了全場戲的整體效果,且換景便利時間短,也節約了景片的制作費用,更合乎戰時輕裝上陣的原則,從簡而不簡陋,這一巧妙設計使演員觀衆都高興。對于這個舞台布景的設計,被許多行家贊譽為:融寫實主義與構成主義于一爐,有令人耳目一新的表現主義風格,是中國話劇運動史上具有開拓性的創舉。《人獸之間》的演出海報,我用紅黑二色的石闆印刷,效果強烈頗得好評。戲在桂林大華影院演出,場場爆滿。

23歲的我獲得行家們如此高的評價,着實歡喜,更堅定了自己前行的信心。

中青報·中青網:2018年夏,在中央美術學院建校100周年之際,您與其他7位老教授緻信總書記,表達了将進一步加強美育、培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人的心聲。總書記在回信中特别提到您。您認為要如何通過美育教育築牢青年的信仰之基?

周令钊:人文藝術是美育最集中、最典型的形态,涵括文學、音樂、美術、戲劇、舞蹈等等。美的語言、美的聲音、美的畫面、美的形象、美的動态、美的色彩……都會沁人心脾、令人愉悅。這充分顯示了美好事物的感染力,也反映出美育的必要性。

去年中國脫貧攻堅戰取得全面勝利并在全面建設小康社會,生存基礎夯實立定,接踵而來的是美育勢在必行。美育為滿足人們的精神需求應運而生,美育是為提升人類公德心和培養人們心靈美、行為美服務的。美育使我們的社會更加文明、更加和諧,使人的心靈更美、行為更美。

信仰之基不是一蹴而就,家庭環境與社會環境都不容忽視,堅持貢獻于社會、服務于人民的理念需要以積極向上的正能量作為支撐。人文藝術可以啟迪心智,使人日益開明,揚大我而棄小我,美育正是築牢信仰之基的重要途徑。

近百年來,我見識了祖國的山河壯美、山清水秀。中華多民族,文化多錦繡,大社會、大自然美不勝收,是我發現美創造美的源泉。面對如此美好的河山,我作為美術工作者,作為美育教育者,也作為曾經接受美育教育的學生,我認為青年們不論早晚,也不論是否人文藝術專業,隻要認識到美育對人類進步的重要性,認識到人文藝術可以使世界變得更美好,主動關注并接受美育的普及教育,便有望築牢信仰之基。

中青報·中青網:什麼是您想要的人生,實作了嗎?

周令钊:我14歲開始接觸實用美術;18歲起做公共藝術宣傳抗戰;29歲為迎接解放做木刻傳單畫稿,為國共北平和談設計會場等;30歲起為新中國的成立畫過開國大典懸挂于天安門城樓的毛澤東主席畫像;其後又參與并主創了政協會徽、國徽、團旗、隊旗、鈔票、郵票等一系列國家形象。作為美術工作者,我從事過各種美術設計,多與人們的日常生活、政治生活有關。中國幅員遼闊,人口衆多,對美術的要求多種多樣,我感到美術家能勝任就是幸福。這些服務社會、服務大衆的工作,我一直做到百歲,因為這是我一生的追求。80多年間,我也遊曆過衆多祖國山川,所到之處,寫生收集資料,畫創作草圖,之後空閑了就搞些自由創作。回想我的百年人生,豐富、充實也踏實。

中青報·中青網:您覺得目前90後、00後和您年輕的時候有什麼相同和不同?您對青年有什麼寄語?

周令钊:我今年滿103周歲、進104歲。20歲時,面臨戰亂,我們用自己的所長努力為抗戰救國盡力、努力生活并提升所長;30歲起,又面臨着戰後與新中國開國時的一窮二白,我們為國家的建設努力發揮所長、努力生活并錘煉所長。

每個時代的年輕人都有各自的職責,今天的90後、00後也不例外。今天的中國富裕了很多、全民受教育程度提高了、文明了很多,也與世界拉近了很多,是以今天的青年所面對的層面多了、區域廣了、要思考的問題複雜了。但我認為現在青年起點比我們高,隻要堅定為社會盡職、為大衆服務的信念,我相信一代更比一代強。

(攝影:李印白 海報制作:李晗)

中青報·中青網記者 王聰聰 梅潇予 來源:中國青年報

來源:中國青年報