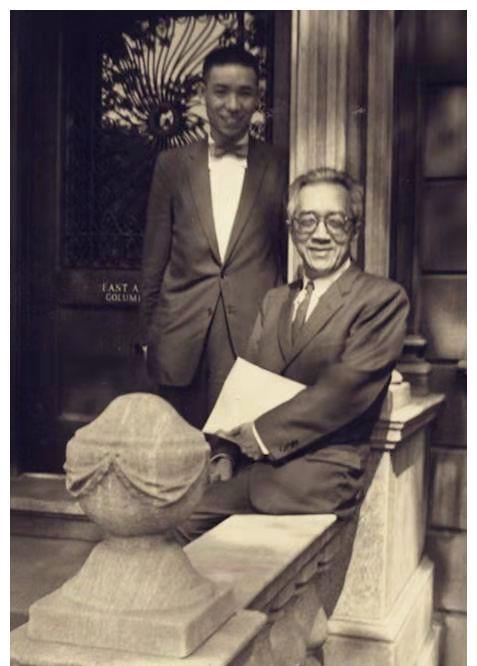

1958年,唐德剛在哥倫比亞大學與胡适作“口述曆史”時的合影

唐德剛做的第一部口述史是《胡适口述自傳》。海外一度流行“先看德剛,後看胡适”之說,足證這部作品影響之大。當時胡适流亡異域,生活清苦,患有心髒衰弱、胃潰瘍,雖然有養老金,但那微薄的養老金根本經不住一場大病的消耗。

《胡适口述自傳》

唐德剛自稱是胡适的一個小門生,不過應當澄清一下,唐德剛指的并非正兒八經拿學分的學生,真正論起來,唐德剛該是胡适的徒孫才對。唐德剛大學畢業論文的指導教授是顧颉剛,而顧颉剛才是聽過胡适課的學生。

當時胡适正經曆一生中最失意、最窮困、最灰溜溜的階段。唐德剛既是胡适的安徽老鄉,又是哥倫比亞大學的學弟,自然讓胡适倍感親切。他們在哥倫比亞大學兩百周年的紀念會上相識,此後兩人逐漸地熟悉起來。

胡适一直以來都在提倡通過傳記寫作以儲存史料。他一輩子勸人寫傳記和自傳,認為不但大人物應該寫,小人物也應該寫,因為這是一般人儲存當代史料最好的方法。是以,他對做口述史頗感興趣。然而,對這件新鮮事嘗試了一兩次,兩人就發現,口述史并不是“你說我記”那麼簡單,錄音、回放、謄清、校對、篩删、增補、考訂等,“麻煩是搞不盡的”。

唐德剛與胡适作口述史錄音時留影

胡适畢竟是受過專業訓練的曆史學家,他給唐德剛提出了許多中肯的建議。比如廣泛收集并熟悉各種傳記資料和相關的文獻材料、重視對有關文獻材料的實地調查、對傳記資料作考訂尤其是辨僞工作等,這對此後唐德剛口述史學的風格形成了重要影響。

集中口述階段,胡适每周上午到哥倫比亞大學兩三次,結束後兩人會一起吃午飯。從哥大餐廳到中國飯館,再到紐約東城的歐式小飯館,那段時間,兩人幾乎“把紐約東城歐洲式的小館子都吃盡了”。

胡适

吃飯就有閑聊的機會,這個過程中,唐德剛收獲不小。他後來回憶說,在正式錄音階段,自己所學是有限的,使他受益最多、了解胡适最深的,恰恰就是在吃飯時閑聊獲得的。比如在胡适早年出版的《南遊雜憶》裡,胡适對當時的“南天王”陳濟棠的批評,隻是若隐若現的。“可是當我們聊天時,我問他對當時西南政局的看法,話匣一開,胡氏便批評得十分露骨了。”談興濃時,“胡氏也坦率地說出他自己生活上的細枝末節,以及思想上的今昔之異”。

每到此時,唐德剛總是巧妙地把話題引向他所要探索的部分,讓胡适盡量發揮。我們現在看到的《胡适雜憶》,正是唐德剛根據這些“紀錄以外”的記錄與記憶而寫出來的。

《胡适雜憶》,唐德剛著,廣西師範大學出版社

看過《胡适口述自傳》的讀者會發現,書中的注釋部分在篇幅上甚至超過了正文。這是源于唐德剛給自己定下的規矩:當訪談者與口述者見解不同時,正文部分完整地保留受訪人的觀點,而自己的觀點則以注釋的方式予以呈現。

《胡适口述自傳》的注釋中,既有對胡适口述内容的印證、說明、補充、核實或存疑,也有對相關内容的進一步分析或評論,内容極其豐富。由此,唐德剛開創出以正文完整呈現口述者的口述史、用注釋呈現自己觀點的嶄新範例,使得《胡适口述自傳》成為現代口述曆史的經典之作,也奠定了他在口述史學上的地位。