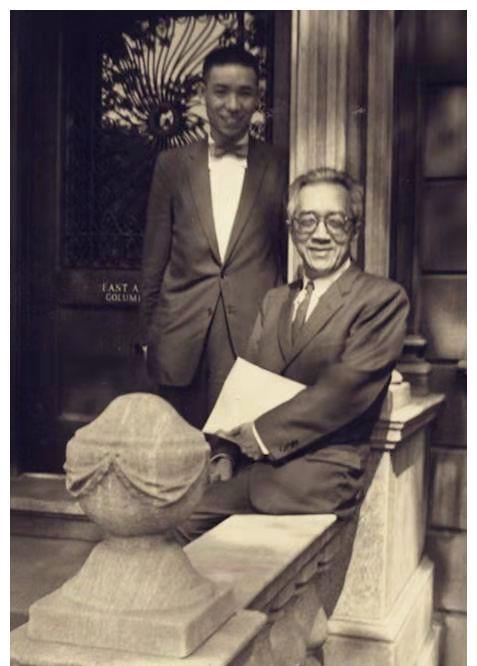

1958年,唐德刚在哥伦比亚大学与胡适作“口述历史”时的合影

唐德刚做的第一部口述史是《胡适口述自传》。海外一度流行“先看德刚,后看胡适”之说,足证这部作品影响之大。当时胡适流亡异域,生活清苦,患有心脏衰弱、胃溃疡,虽然有养老金,但那微薄的养老金根本经不住一场大病的消耗。

《胡适口述自传》

唐德刚自称是胡适的一个小门生,不过应当澄清一下,唐德刚指的并非正儿八经拿学分的学生,真正论起来,唐德刚该是胡适的徒孙才对。唐德刚大学毕业论文的指导教授是顾颉刚,而顾颉刚才是听过胡适课的学生。

当时胡适正经历一生中最失意、最穷困、最灰溜溜的阶段。唐德刚既是胡适的安徽老乡,又是哥伦比亚大学的学弟,自然让胡适倍感亲切。他们在哥伦比亚大学两百周年的纪念会上相识,此后两人逐渐地熟悉起来。

胡适一直以来都在提倡通过传记写作以保存史料。他一辈子劝人写传记和自传,认为不但大人物应该写,小人物也应该写,因为这是一般人保存当代史料最好的方法。所以,他对做口述史颇感兴趣。然而,对这件新鲜事尝试了一两次,两人就发现,口述史并不是“你说我记”那么简单,录音、回放、誊清、校对、筛删、增补、考订等,“麻烦是搞不尽的”。

唐德刚与胡适作口述史录音时留影

胡适毕竟是受过专业训练的历史学家,他给唐德刚提出了许多中肯的建议。比如广泛收集并熟悉各种传记资料和相关的文献材料、重视对有关文献材料的实地调查、对传记资料作考订尤其是辨伪工作等,这对此后唐德刚口述史学的风格形成了重要影响。

集中口述阶段,胡适每周上午到哥伦比亚大学两三次,结束后两人会一起吃午饭。从哥大餐厅到中国饭馆,再到纽约东城的欧式小饭馆,那段时间,两人几乎“把纽约东城欧洲式的小馆子都吃尽了”。

胡适

吃饭就有闲聊的机会,这个过程中,唐德刚收获不小。他后来回忆说,在正式录音阶段,自己所学是有限的,使他受益最多、了解胡适最深的,恰恰就是在吃饭时闲聊获得的。比如在胡适早年出版的《南游杂忆》里,胡适对当时的“南天王”陈济棠的批评,只是若隐若现的。“可是当我们聊天时,我问他对当时西南政局的看法,话匣一开,胡氏便批评得十分露骨了。”谈兴浓时,“胡氏也坦率地说出他自己生活上的细枝末节,以及思想上的今昔之异”。

每到此时,唐德刚总是巧妙地把话题引向他所要探索的部分,让胡适尽量发挥。我们现在看到的《胡适杂忆》,正是唐德刚根据这些“纪录以外”的记录与记忆而写出来的。

《胡适杂忆》,唐德刚著,广西师范大学出版社

看过《胡适口述自传》的读者会发现,书中的注释部分在篇幅上甚至超过了正文。这是源于唐德刚给自己定下的规矩:当访谈者与口述者见解不同时,正文部分完整地保留受访人的观点,而自己的观点则以注释的方式予以呈现。

《胡适口述自传》的注释中,既有对胡适口述内容的印证、说明、补充、核实或存疑,也有对相关内容的进一步分析或评论,内容极其丰富。由此,唐德刚开创出以正文完整呈现口述者的口述史、用注释呈现自己观点的崭新范例,使得《胡适口述自传》成为现代口述历史的经典之作,也奠定了他在口述史学上的地位。