人群中的大多數,對于曆史觀念其實都隻有字面意思的了解,而沒有真正的去了解,清朝真的閉關鎖國嗎?不盡然。

這裡有必要先解釋下“鎖國”這個詞的來曆,它屬于東瀛日本舶來品,在德川老烏龜統一日本後,有鑒于西洋文化還有科技對于日本的侵蝕和不良影響,(鐵炮友善造反、基督教提倡人權)為了過好自家日子,于是下了“鎖國令”。

鎖國令是個啥意思,分内外及文化方面,有三層意思!

對内部:禁止日本人移民,禁止非官方層面的日本人參與貿易活動,禁止日本人遠航離開日本。

對外部:嚴控外來船隻與日本貿易,唯一獲得貿易允許的隻有荷蘭人和中國。而且即便是限制性貿易,也對貿易品、貿易量,甚至貿易地點(長崎和人工島:出島)都有明确規定。

對文化:嚴禁文化傳播,特别是天主教基督教文藝複興思想之類的珀來品傳播。

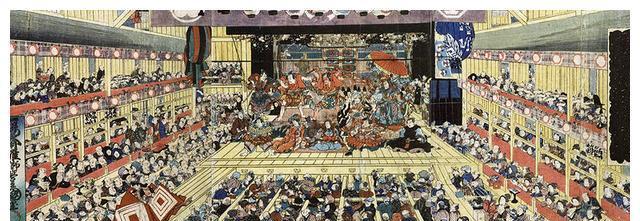

(關起門來過日子的日本)

如果通俗的說,就是,日本人想出去,那是大大的不能,貿易要進行,你要嚴格按我控制來,思想要傳播,對不起,我們這裡禁絕思想傳播。

這一政策之下,日本就此關上了和世界交流的大門,日本原本在戰國時代就有的中西方交流,就此斷絕!

那麼清朝的情況如何?

清朝對于海禁其實是分階段進行的,最瘋狂的時候就是台灣未被平定之前的順治康熙年間!

頒布了殘酷的“遷海令”和“禁海令”。

遷海令:就是在靠近海岸多少公裡内,連人都不能有,所有的原住民都要強制遷移,别說貿易了,都不許在海岸邊生存。

禁海令:字面意思了解就對了,不能下海捕魚,不能進行海洋貿易,不能和海發生關系。

這一切的目的都是為了對付台灣的鄭氏政權,可以算另類堅壁清野,目的是将鄭氏困死孤島。

因為遷海令和禁海令,造成了不知多少人倫慘劇,無數沿海居民深受其害。

持續時間,政策執行密度世所罕有,“遷海令”政策,下達三次,“禁海令”下達五次。

三令五申已經不足以形容政策密度。

可是,這并不意味着清朝是全面禁絕了海洋貿易,反而恰恰相反,在對群眾施行殘酷“遷海,禁海”同時,清政府卻由官方主持,進行了積極的對外貿易活動,目的也很簡單!

打擊對手而已。

鄭氏政權,源自鄭芝龍海盜被明朝收編後的殘留,在鄭成功帶領下收複台灣,才有了根據地。

鄭芝龍與其說是海盜,不如說是當時東南亞最大的海上勢力,最大的海商。

做商業是非常賺錢的事情,更何況背靠封禁的大陸,以這樣的區位條件為前提,鄭氏壟斷了日本中國(走私)和西洋的貿易中轉需要,賺的盆滿缽滿。

經濟實力決定戰鬥力,如果讓鄭氏政權越來越富有,那麼如何讨伐?

于是為了打擊鄭氏,清朝通過“遷海,禁海”壓迫人民的同時,也對外進行了貿易活動,和鄭氏争奪對日本的中轉貿易權,不僅如此,清朝還積極聯絡荷蘭,用荷蘭海軍做後援,打擊鄭氏!

(鄭氏勢力範圍)

由此可見,清朝起初對海貿态度并不是深惡痛絕而是扶持有加。

證據也有,早在順治十二年(公元1655年),清朝就和海上馬車夫荷蘭進行了朝貢貿易,甚至規定了荷蘭可以和清朝八年一貢!

荷蘭也是以擁有了去北京販賣貨物的特學權。

在獲得官方牌照之後,荷蘭也見縫插針和駐守廣東的鎮南王尚之信進行了不少大規模貿易!

按照《中西交通史》資料顯示,荷蘭東印度公司對中國貿易,持續時間之長,貿易額之大,高達數百億利佛爾(荷蘭貨币)之多。

荷蘭在中國通過進出口貿易賺的錢可不算少,這也是當時荷蘭最強盛時期的财源重地。

經曆數十年海禁後,鄭氏政權财源枯竭,最後與公元1682年被清朝消滅!

沒有了鄭氏政權的威脅,遷海和禁海的必要已經沒有,于是清朝康熙23年。(公元1684年),開始恢複海洋貿易!

今海内一統,寰宇甯谧,滿漢人民相同一體,令出洋貿易,以彰富庶之治,得旨開海貿易-《清文獻通考》

将老百姓造船進行貿易的口子打開,并設定兩處閩海關(福建海關)衙署管理對外貿易,一個在福州,一個在廈門。

時隔一年之後的康熙24年(1685年),康熙又下旨接連開設了粵海關(廣東海關)、江海關(山東連雲港)、浙海關。(浙江甯波)

(清朝海外貿易)

沿線都有海關設定,一時間中國海洋貿易活動恢複往日繁榮。

那麼一片繁榮的景象,為何後來又沒有了?

則和海關貿易繁榮之後的隐藏問題有關!

首先:是移民問題,開海令後,沿海居民大規模移民成風,為了追求美好生活與自由,移民在沿海成常态,現在東南亞地區華人除明末遷移過去之外,很多都是那時去往東南亞的。

其次:是國家安全問題,來中國的西洋貿易船,都有火炮器械,西洋船隻對中國的威脅,還有可能的武器内流對清朝統治的威脅,對清政府而言都是大問題。

最後:則是思想傳播問題,清政府害怕再西方人帶來的思想引導之下,順民變成了逆民。

面對這一問題,清政府的态度不是合理引導而是遏制,并且在康熙、乾隆、嘉慶三朝連番下旨控制。

康熙56年(公元1717年),康熙下旨,嚴控人口外流,限制私人出樣,禁止個人貿易,并規定出國定居超過三年以上,就不是中國人,這也是後續“蘭芳共和國”面對荷蘭侵略威脅,清政府置之不理的依據,那些移民在清政府看來都不是中國人。

乾隆22年,(公元1757年),面對到處遊走的外國商船可能的武力威脅,武器内流問題,乾坤決定關閉原本四處海關中的閩(福建)、浙(浙江)、江(山東),僅留廣州作為唯一外貿港!

這就是所謂的“一口通商”規定了西洋國家對中國的貿易隻能由廣州海關進行。

但是這項禁令隻針對武力強大的西洋國家,至于日本、北韓、東南亞等清政府藩屬國,則不在禁令之内。

而且對于中國商人的出海,隻要有官方許可,不是私下走私,限制并不多。

(一口通商)

西洋對中貿易主要港口,也不是單向關閉的江、浙、閩而是粵(廣東)海關!

由此可見清朝并沒有所謂的閉關鎖國,完全不和外界接觸的問題出現。

那麼為何會有“閉關鎖國”引發清朝落後的說法出現?

其實這是混淆了概念而已,因為引發清朝落後的并不是“閉關鎖國”而是對外“高傲自大”對内“嚴控群眾”,自身“貪腐橫行”。

高傲自大的情況下,對于西方國家,清朝的态度一直是充滿了鄙夷和歧視的,這鄙夷和歧視源自天朝上國的虛榮。他們将西方列強當做和藩屬國一樣的小國對待。

試問,一個藩屬國一樣的存在,清朝又如何會正眼看他們?

每次他們來貿易,唯一的想法可能是,這黃毛金毛紅毛又來送錢來。

那麼交流的必要性會有嗎?

嚴控群眾的情況下,所有的中國人,其實是和外國人接觸不了的,廣州十三行的設定,就是讓外國人好做買賣設定的專區,至于外國商人想深入内陸,對不起,沒有官方許可,你那都不能去。

這樣情況下,中國群眾又如何有機會了解外面的世界?

貪腐橫向的情況下,所有的官員眼裡隻有錢,又如何會思考,這外國人比我們先進多少?他們是不是更強大?他們會不會有野心侵略?

滿頭都是銀子的他們那會考慮這些問題?

在西方國家不斷發展過程中,雖然中國并沒“閉關鎖國”,依然落後了。

着落後源自。。。。

态度上的“高傲自大”讓皇帝和中央不重視送錢的外國人,才有了英吉利在何方的笑話。

政策上的“嚴控群眾”讓無數國人根本沒有了和西方人接觸的機會,見都沒見過,何談了解。

執行上的“貪腐橫行”讓無數官員隻看到錢,又如何會有思考?

如此層層疊加後,一個原本不封閉的國度,卻比“鎖國令”盛行的國度日本,更封閉。

(這一戰并沒有打醒中國)

當英國人拿着棒子出現在門口,為了鴉片不惜一戰的時候,清朝就悲催了。

三千年未有之大變局,根源從不是變局有多大,而是我們自己從來沒變而已。

嗚呼哀哉,一聲歎息。。。。。。。。