在同一個時空中,孩子和大人有着許多相反的“喜好”。大人會唠叨着早睡早起,孩子卻最痛恨吃飯和睡覺。在不同的時空中,每個大人曾經都是孩子,每個孩子終将成為大人。孩子并不知道大人的世界是怎樣的,大人又總會忘記做孩子的感覺。

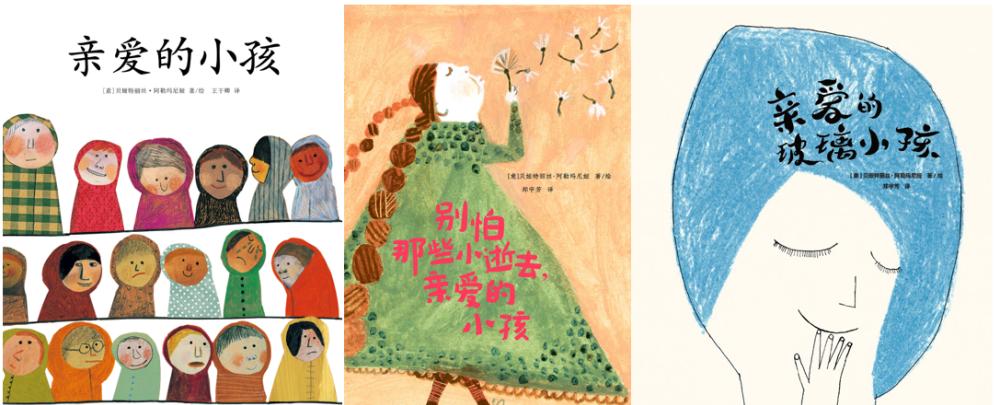

有許多童書想在大人和孩子中間的那堵牆上打開一道門,由意大利插畫師貝娅特麗絲·阿勒瑪尼娅創作的“親愛的小孩”系列就是這樣的繪本。分别是《親愛的小孩》《别怕那些小逝去,親愛的小孩》和《親愛的玻璃小孩》。

“親愛的小孩”系列,[意] 貝娅特麗絲·阿勒瑪尼娅 著/繪,奇想國出品。适讀年齡:3+。

前面兩本用詩一樣的語言替孩子們表達了需求、情緒、習慣和害怕,他們與大人是多麼的不同。孩子也有孩子的“沖突”,他們純真、充滿創造力,但面對成長中的那些小小逝去也會傷心。第三本講述的是一個玻璃小孩的故事,她因生來就是透明的而得到大人們的贊歎,但也因為透明長大後無法隐藏大腦中黑暗的想法而受到大人的指責……就像許多孩子雖備受呵護,卻生活在枷鎖之中一樣。

繪者貝娅特麗絲·阿勒瑪尼娅已經獲得2022年國際安徒生獎的提名,她十分懂孩子的世界,曾創作的《無所事事的好棒的一天》也是一本鼓勵孩子脫離大人的循規蹈矩,自由放飛心靈的繪本。

《無所事事的好棒的一天》,[意] 娅特麗絲·阿勒瑪尼娅 著/繪,樂樂趣 | 陝西人民教育出版社2018年6月版。

她在自己的網站上說,“當我還是孩子的時候,我心中的英雄是長襪子皮皮、小飛人卡爾松……8歲時我就決定不管付出什麼代價,長大後都要成為一名畫家和小說家”。

下文是這三本書的書評。希望每個漸漸長大的孩子,都不會忘記他們小時候說過的話。

親愛的小孩,你會如何向别人訴說你的童年?

《彼得·潘》的開頭有這樣兩句話:“所有的孩子都要長大的,隻有一個例外。所有的孩子很快都知道他們将來要長大成人。”(楊靜遠譯本)于是,這個例外的、長不大的彼得·潘就成為了永恒童年的精神象征。而那些長大成人的孩子呢?

當童年逝去,當他們不再是“親愛的小孩”,當他們在負重的現實中不再能夠輕盈飛翔的時候,在此後漫長的一生中,或許他們都會不斷緬懷和回望曾經童年的歲月。正是這個一去不回的孩提時代,連同有着無限美好遐想的“親愛的小孩”的稱謂,成為了文學中獨特的風景線。

《親愛的小孩》插圖。

由意大利新生代圖畫書作家貝娅特麗絲·阿勒瑪尼娅創作的“親愛的小孩”系列,就是書寫童年的佳作,它勾連着我們最柔軟溫和的内心隐秘,激蕩起我們最純真肆意的想象與向往,而細讀欣賞之後,留給我們的,或許是雜糅着感慨、感動也包括感傷的複雜情感。

沉浸并陶醉于圖畫書中的我們,在走出文圖合奏的故事之後,或許能以更理性澄澈的目光、更内省獨立的思維、更寬廣包容的胸懷,重新審視這個世界,給每一個成長中的“親愛的小孩”以更好的了解與關懷。

“親愛的小孩”系列由《親愛的小孩》《别怕那些小逝去,親愛的小孩》和《親愛的玻璃小孩》三部作品組成。前兩本可謂姊妹篇,是作者對“親愛的小孩”情深意切的絮語,是對成人世界和孩童世界的觀察思索,是對一個孩子走向成長即将遭逢的種種可能的顧慮憂思,更是基于愛與關懷的語重心長的叮囑與鼓勵。

兩本書都有獻詞,分别是“獻給所有未曾忘記自己的玩具狗的大人們”和“獻給那個自以為失去一切的人”。兩句簡單的獻詞别緻而又意味隽永,文字之下蘊藏的是對童年、對成長中的孩子種種欲說還休的複雜情感。

這樣的獻詞讓我很自然地想到了凱斯特納那番廣有影響的話。他在《開學緻辭》中對親愛的小孩發出了“不要忘懷你們的童年”的忠告。在他看來,絕大多數人在長大成人之後,“像脫去一頂舊帽子似的,早已把童年抛之腦後了”。同時,等孩子們逐漸長大,在人世間站穩腳跟,“童年就成了身後多餘的階梯,要被人家鋸掉了,這樣你們就再也無法回到原來的地方。”從這個意義來說,童年就是不斷失去和回望的一種存在。

這種成長中的失去,正是《别怕那些小逝去,親愛的小孩》裡說的重點。“在生活中,很多事情都會離我們遠去,它們會改變”定下了該書的基調,從最為日常的睡眠、傷疤等身體層面的東西到精神層面的音樂、遊戲,這些逝去帶走的是美好的回憶。

《别怕那些小逝去,親愛的小孩》插圖。

但逝去的并非都是美好的,也有不如意會随着時間流逝而淡去,一如黑暗的想法。在這個過程中我們不斷失去,不斷認清自我,變得堅強,開始心平氣和地接納周圍的一切,也學會戰勝恐懼,在季節輪換中感受歲月帶給我們的改變,一如掉落的頭發、乳牙,一如灰塵去了又來、一直都在。

世間的很多東西都有其存在和逝去的合理性,它們與我們同在,恒久陪伴。這一部仿若是一阙童年的挽歌,但好在哀而不傷,尤其是結尾媽媽和孩子充滿愛意的擁抱——“所有的一切,最終都會消逝、遠離或是改變。但是隻有一件事情,它不會,而且永遠不會消散,永遠不會。”

文字雖然并未直接告訴我們什麼是永恒的,但在圖文有機交織的叙事中,在那些展現孩子日常生活的細節裡,我們對答案已了然于心:什麼是不會消散的?什麼會給孩子的成長打下堅定而強大的精神底色?

也正是從這個層面上來說,“隻有長大成人并保持童心的人才能成為真正的人”,彰顯了意義。每一個“親愛的小孩”都會長大成人,成長中都會有小小的逝去,讓我們都努力成為一個内心居住着“親愛的小孩”,又能在成人世界自在行走、從心所欲的成人。

親愛的小孩,成長就是經曆抗争與認同

“親愛的小孩”系列也聚焦、揭示了諸多成長的秘密。成長發生在不知不覺之間,個子的長高是顯在的,那麼更深層的成長是什麼呢?

作者對成長進行了辯證思考,諸如有些小孩長大了,感到很高興,他們想:“長大真好,自由自在,能夠自己決定一切!”而另一些小孩卻想的恰恰相反:“當大人,太自由真不好,所有事情都得自己做決定!”的靈魂拷問。

作者以有深度和力度的方式,對成人世界和兒童世界的異同予以描摹,一一展現成長的真谛。隻是,最能觸動我們心靈的依然是對孩童世界美好的摹畫,因為孩子寬廣的内在世界、對世界和自我的真誠與摯愛,更能引領啟發我們去感受大千世界的博大與美好。正如書中所說,在心田種下一個秘密,即使長大成人,也會為細微小事感動,比如一縷陽光,或是一朵雪花。

當然,每一個個體都是獨特又獨立的,成長的喜悅與苦惱各不相同。是以,真正的成長一定是尊重個體和個性的,是自我認同和自我實作的達成。

《親愛的玻璃小孩》插圖。

《親愛的玻璃小孩》展現的就是一個獨特的孩子在成長曆程中所經曆的抗争與認同。這個叫吉賽爾的女孩是個玻璃小孩,與衆不同的她是透明的。這種不同為她帶來外在關注的同時,也埋下了隐憂,因為她無法擁有“秘密”,她内心深處的想法,即便隻有一絲絲黑暗,也能輕易被人看到。

吉賽爾的成長跌宕起伏,她感受了外在截然不同的聲音與評判,也經曆了兒童文學主人公慣常的成長模式:在家——離家——回家,從弱小到強大的過程。終于有一天,當她不再全身緊繃,有勇氣回到帶給她傷害與苦痛的家鄉,清楚自己想要的生活時,她完成了真正的成長。

畢竟,所謂的成長就是悅納自我,傾聽并回應内心的聲音,找到自我的平衡與和諧,無懼外在的眼光與評議。“脆弱、光明、透明,并不堅固,但果敢堅定。是的,所有這一切,都是她。”這才是成長應該有的理想模樣——每一個親愛的小孩都能勇敢地走向成長,并且葆有完整、豐富而多元的自我。

正如《親愛的小孩》富有哲思的開場文字:“小孩是個小小人……小孩不會永遠隻做個小孩,有一天,他們會變了模樣。”是的,親愛的小孩會迎着明亮的那一方,蓬勃歡樂、勇敢堅毅地不斷生長。當童年消逝的聲音一再響起,當捍衛童年成為一種文化主張的時候,我們會彷徨猶疑,會緬懷回望。但已然長大的我們,尤其是為人父母者更應該重視的是當下的力量,信任親愛的小孩的主體力量,讓其小小靈魂有更多自由探索的空間,和他們一道,滿心歡喜地創造自在而充實的童年。

撰文 | 胡麗娜

編輯 | 申婵

導語校對 | 李銘