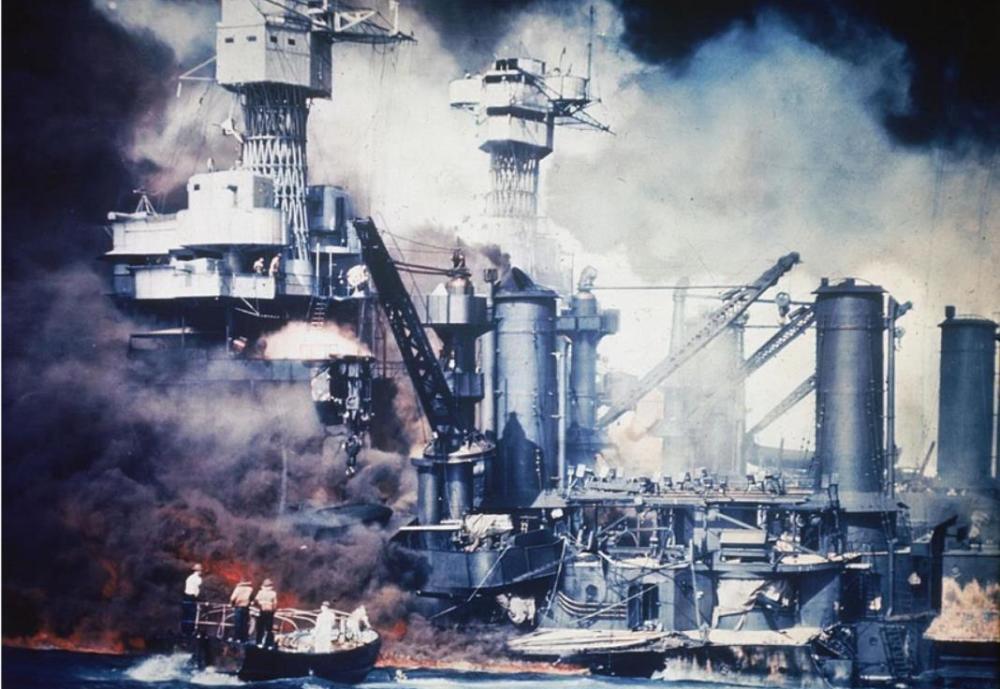

1941年12月7日日本帝國海軍偷襲美國海軍基地珍珠港,美日進入全面戰争狀态。作為日本盟友的德國随後在12月11日向美國宣戰。此時納粹德國正在莫斯科城下面臨百萬新銳蘇軍的猛烈反攻,人員與裝備損失慘重,能否讓中央集團軍群全身而退都尚未可知,整個蘇德戰争的前景也變得相當暗淡。而此時卻又向世界第一工業強國宣戰,簡直讓人感到不可思議。是以後世很多人認為日本帝國海軍高度保密下的偷襲珍珠港的作戰行動是給納粹德國挖了一個天坑,直接加速了其滅亡,但事實卻絕非這樣簡單。我們甚至可以說,日本給德國挖的坑其實是在德國給日本先前挖的坑的基礎上的,而且是兩次!

1931年日本發動了侵華戰争,到了1937年更是将戰争規模擴大化與全面化。到了1938年年底,中國東北地區華北地區與長江中下遊地區廣袤的平原地帶幾乎全部淪陷于日軍之手,海岸線也遭到封鎖。衆所周知,當時的中國局勢,牽扯到衆多列強的利益。除開日本外,就是蘇聯與英美。而蘇聯和英美又不同。英美在中國有重大的經濟利益,但地緣上的隔絕程度比較大。中國局勢的變化确實對蘇聯的地緣利益與國家安全産生實質的重大影響,因為兩國有着極為漫長的邊境線。當中國的獨立自主與領土完整還能得到某種程度的保障的時候,蘇聯可以将中國當作一個巨大的緩沖地區,處理涉華利益還可以遊刃有餘。但當中國遭到日本的全面入侵并喪失大量領土後,尤其是廣袤富庶的東北地區的淪陷,使得蘇聯一下子和日本這樣一個軍事工業強國成了陸地意義上的“鄰國”。蘇聯遠東地區的安全問題變得異常棘手。

同樣的,面對蘇聯這樣一個擁有雄厚地面軍事力量的國家,日本其實也是無比忌憚,生怕自己在中國通過侵略戰争竊取的領土成果遭到蘇聯的“截胡”。日本在中國大肆破壞英美等西方國家的經濟利益,但英美很難為了中國而下決心與日本直接發生軍事沖突。蘇聯卻有着巨大的可能性因為領土安全而與日本開戰。雙方撕破臉皮恐怕是遲早的事情。

1939年,日蘇兩國終于在外蒙古的諾門罕地區爆發大規模軍事沖突。雙方從39年5月一直打到8月底。由于日本方面的技術兵器與軍隊人數都處在劣勢,是以戰争局勢一直都對日本非常不利。此時的日本自然想到了在意識形态上極度仇視蘇聯的歐洲盟友納粹德國,希望德國能夠在歐洲對蘇聯進行有效的軍事威懾,進而緩解自己在外蒙地區的不利局面。

但納粹德國卻和日本開了一個巨大的玩笑。蘇德雙方于1938年8月23日簽署了《蘇德互不侵犯條約》,雙方從意識形态仇敵瞬間變成了準同盟的關系!日本面對蘇聯隻能單打獨鬥了。而戰場局勢的持續不利,使得日本軍部不得不做出大妥協,向蘇聯提出停戰。雙方于1939年停火并于1940年6月正式締結和平協定。

《蘇德互不侵犯條約》讓日本在中國的地位變得十分尴尬。一方面英美等國對日本的壓力一天天的增加,另一方面蘇聯紅軍的巨大壓力并沒有随着和平協定的締結變得更小。日本實質上處在了南北兩個方向的地緣壓力。蘇聯紅軍不敢惹了,侵略路線隻能繼續往南方與西南方向乃至于東南亞發展,這極大地威脅到了英美等國在東南亞地區的殖民地安全。西方國家對日本越來越敵視。那麼這個局面該如何破解呢?

日本人想到了既然蘇聯和德國結為準同盟關系,那麼不妨幹脆把蘇聯拉到德意日同盟一方算了。讓蘇聯從忌憚日本的一方變成分享中國領土利益的一方。這樣中國戰場的局勢就相當于加入了一個體量巨大的得力盟友。蘇聯吞并占領中國的新疆與西北地區,日本繼續占領東北華北并肆無忌憚地向南發展,看你英美兩國還能怎樣。哪怕到時候沖突更新到貿易和能源禁運,日本照樣可以從侵略成果與蘇聯的貿易當中來彌補。這樣的格局簡直完美!

事實上,在1940年年中到1941年年中這個時期對反法西陣營而言的确是極其危險黑暗的時期。納粹德國在歐洲所向披靡,不僅占領了法國,還直接威脅大英帝國的生存。這讓英國很難再去抽出力量顧及自己在亞洲地區的利益來威懾日本。美國也幾乎不可能下決心在歐洲與亞太任何一個區域赤膊上陣去死磕法西斯,因為找不到合适的參戰時機。如果此時蘇聯真的加入到德意志的陣營當中并向南方暖水地區進行擴張,英美兩國對于這樣一個幾乎橫跨了歐亞大陸的超級地緣同盟幾乎隻有四個字了:束手無策。

正在日本沉浸在自己的美夢當中的時候,納粹德國給他開了一個更大的甚至可以說是天大的超級玩笑——————蘇德開戰了。1941年6月22日,包括海空軍在内的550萬人組成的納粹德軍向蘇聯發動了震驚世界的閃擊作戰!這不是小打小鬧的局部軍事沖突,這是一場蓄意謀劃的滅絕性侵略戰争,雙方一丁點妥協與憐憫的餘地都沒有。而蘇聯也理所應當地投入到了已經與納粹德國開戰一年半多的大英帝國的陣營,并與早已經敵視德國多時的美國簽署了武器裝備與物資供應協定。

納粹德國對蘇聯的入侵讓日本設想當中的巨型盟友一瞬間成為了美英陣營的一員,這下尴尬了。因為對于英國來說,德國入侵蘇聯,抽調走了大部分的陸地與空中力量,大英帝國本土暫時安全了,有餘力向小日本“送溫暖”了。而對美國來說蘇聯的加入無論是雙向擠壓納粹德國還是雙向擠壓軍國主義日本都在地緣得以以實作。哪怕蘇聯和日本暫時不翻臉,他們結成盟友的可能性也完全不存在了。那麼這意味着什麼呢?意味着美國參戰的可行性極大地提升了!

納粹德國對蘇聯的侵略讓日本在中國乃至亞太地區不僅繼續單打獨鬥面對英美兩強,而且蘇聯這張牌的失去讓英美兩國施壓日本的底氣變得巨大。美國與日本的談判變得越來越強硬。7月26日,美國宣布當機日本在美的一切财産。随後,英國、印度、緬甸也當機了日本資産,廢除了《通商條約》。7月28日,荷屬東印度當機日本資産,限制對日貿易,停止執行《石油協定》。1941年8月1日,美國進一步禁止除糧食和棉花外的一切物資對日出口,并決定向中國政府派遣顧問,形成了與日本相對抗的ABCD(即美、英、中、荷)陣線。1941年11月26日美國給日方發出了《美日協定基礎概略》,也稱《赫爾備忘錄》,要求日本從中國和印支撤退其一切海陸空軍和警察,日本不能承認僞“滿洲國”和汪精衛傀儡政權。

雖然太平洋戰争的爆發是始于日本偷襲珍珠港,但我們可以說先前的談判美國方面幾乎就是奔着攤牌去去的。要麼開戰,要麼滾蛋。日本雖然通過偷襲取得了暫時性的優勢,但在更大的戰略格局上日本才是被美國擠壓得窒息而不得不向這個超級軍事強權發動絕望一擊的那一方。而最終的結局,大家都知道了。

總結

納粹德國通過《蘇德互不侵犯條約》與巴巴羅薩行動兩次向自己遠在歐亞大陸另一端的盟友日本送上巨大的地緣政治負資産。在後人看來極度的荒謬滑稽。但對于納粹德國自己來說這一切沒啥不合理的。和蘇聯簽署條約是為了穩住對方集中精力對英法開戰,而向蘇聯不宣而戰則是納粹德國乃至希特勒本人根本性的夢想與地緣戰略目标,是必須要做的事情,否則納粹德國存在都意義都不大了。

但這一切看似合理毫不沖突的行為卻讓日本遭了殃,那麼為什麼會這樣呢。原因就在于,德日兩國處在兩個距離遙遠又相對獨立的地緣區域。德國的擴張地區在歐洲與北非,而日本的擴張地區則在中國與亞太。雙方的結盟隻是利用一種非常模糊的概念期望歐亞大陸另一端的軍事力量來牽制英美蘇聯等國,彼此間卻幾乎沒有明确的共同利益區域。是完完全全的以自我為中心的戰略構想。雙方擴張區域的高度隔離使得他們不可能像英美同盟那樣雙方的上司人與軍事将領可以坐在一起在同一塊戰場上直接協調統一的軍事行動,而更像是一種松散架構下的自說自話。相對于日本比較靈活的擴張路線,納粹德國對蘇聯的滅絕性戰争則是一場不可妥協的行動,完全不會受到日本處境的暫時惡化而有絲毫動搖。而身處歐亞大陸另一端的日本,就隻好逆來順受并最終和美國撕破臉了。