墨子雲:“夫辯者,将以明是非之分,審治亂之紀,明同異之處,察明實之理。”一場有意義的辯論,一位有智慧遠見的辯手,不僅能夠開闊人們的眼界,明辨真理是非,對于國家,對于社會的反思與進步也是一種助益。

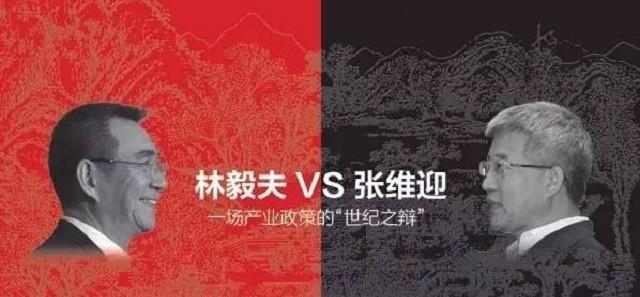

而如今的中國,提到辯論,提到辯手,人們第一時間想到的就是林毅夫和張維迎。他們一個曾任世界銀行進階副行長,首席經濟學家;一個是北京大學光華管理學院院長,著名的經濟學教授。

都是同處于經濟學研究的尖端的人物,卻對經濟學,對中國的改革和發展有着截然不同的觀點。從上個世紀90年代兩人圍繞國企改革方向進行的“北大交火事件”開始到如今,兩個人展開了多次的辯論和隔空對話,每次都是看點十足,火藥味十足。

甚至兩人在2016年11月份關于“産業政策”展開的辯論被人們譽為“世紀之辯”,一場可以載入中國曆史的辯論。那麼這段持續了二十餘載的“恩怨糾葛”是為哪般,引得無數人矚目的辯論又在争什麼?

林毅夫和張維迎這場被認為可以載入史冊的辯論産生的第一分歧就是關于産業政策的定義問題。在林毅夫眼中的産業政策包含的範圍更廣,隻要是政府機關為了本地區發展所采取的有意識的政策措施就是産業政策。

比如關稅,貿易保護開發政策,稅收優惠,工業園和進出口加工區,研發工作中的科研補貼,壟斷和特許,政府采購及強制規定等等都應該屬于産業政策的範圍。

而在張維迎看來,林毅夫的觀點過于泛泛,沒有側重點,他認為産業政策的尤其展現在兩點,一點是“私人幹預”,一點是“選擇性幹預”,對于大衆都适用的普遍性政策,例如統一的公司稅等不應該屬于其中。

那麼這兩個人的觀點究竟誰更加地準确呢?單從他們叙述和論據上來看很難認定,但是結合兩人的工作屬性和過往經曆,我們能夠有一個更加準确的判斷。

首先就是這位有“側重點”和“選擇性”的張維迎教授,其實他的人生和古代讀書人的軌迹很像。

先是在聯考中以優異的成績考入了國家“211”的重點高校西北大學攻讀了大學和研究所學生,後又去世界著名的牛津大學讀了博士,後來回國工作,成了80年代備受人們追捧的海歸學者。

由于當時正處于改革開放的初期,國家對于人才,尤其是從國外留學歸來的人才倍加珍惜和看重。歸國不久,他就進入了國家經濟體制改革委員會從事改革的理論研究和政策研究,後來又進入北京大學,從事教學和研究工作。

可以說自他上學開始,所有關于經濟學的研究都停留在理論層次,發表的文章和提出的觀點也大多為理論的可能性,在可行性方面的含金量并不是很高。

而他的對方辯友林毅夫則恰恰與之相反,除了讓人羨慕不已的超高學曆和海歸光環外,豐富的工作履曆和實際工作經驗才是他無法讓人忽視的優勢所在。

不僅擔任過世界銀行進階副行長,首席經濟學家,還在全國工商聯出任過副主席,是中國191位國務院參事中的一員。

換句話說,在研究政策和理論之外,林毅夫還擔任着建議者和決策者的角色,他所提出的很多理論觀點都被政府采納和實踐過。相比于張維迎的“标新立異”,他更貼近群衆,貼近實際生活。

就如同大家對這兩人的定義,張維迎是學者,研究事物發展的可能性;而林毅夫是專家,他看重的事件發展的必然性。是以兩個人雖然同處于經濟學領域,但是所充當的身份和選擇的立場是截然不同的。

張維迎對于産業政策的解讀是站在更為理想化和絕對化的角度,不能說是錯,而是精準過了度,反而失去了普遍性。林毅夫的觀點則是相對市場和國家大環境而言,乍一聽可能有諸多的不準确,但是仔細品味就會發現好似也沒有更好的觀點可以取代。

是以在類似于“産業政策”定義這種學術理念的了解上,搞理論研究的大多跟随張維迎的觀點,做實際決策和工作會更偏向林毅夫,兩者的高低好壞,放在不同的角度,所呈現的結果自然也不同,是以分歧不斷是一種必然狀态。

此外,這兩個人還就産業政策的成效,政府是否該鼓勵“第一個吃螃蟹的人”以及比較優勢該如何發揮等進行了辯論與探讨。不過如果經過整合研究後就會發現,兩個人争論的這諸多問題的本質,其實就是政府該以什麼樣的态度來對待産業政策。

在張維迎的觀點中,我們口中所謂的産業政策就是“披着馬甲的計劃經濟”。

甚至他還提出了一個十分新鮮的理論:“無知和無恥理論”,因為在張維迎看來産業政策注定走向失敗的原因有兩個:一個是人類的無知,一個是人類的無恥。

最主要的,在張維迎的認知中:“物競天擇,适者生存”。真正企業家,“第一個吃螃蟹”的人絕對不是因為政府相關的政策補貼和優惠,而是為了能夠在同行競争中脫穎而出,謀求更好的發展與未來,政府出不出台産業政策效果不大。

林毅夫的觀點剛好相反,在他看來,政府出台産業政策是一件十分必要的事情,今天産業政策的失敗不等于産業政策本身的問題,而是在探索實行過程中出現了問題,尤其是開發中國家,過于急功近利,反而起到了“揠苗助長”的效果,不過既然發現了問題,隻需要解決這些問題,加以完善改革,它所發揮的效用依舊不容小觑。

而且很多行業的投資門檻很高,例如航天業,如果政府不補貼,那麼基本沒人會去觸碰。若是政府出台相關可以扶持保護它們利益的政策,就會讓很多人願意去嘗試,如果有一個人成功吃到了螃蟹,那麼就會形成一股風潮。

是以在林毅夫的觀點中我們可以看到,産業政策有弊端,但是絕對是利大于弊,政府應該積極地去制定研究,而不是同張維迎所說的那樣,幹脆放任不管。

這兩個觀點都有各自的道理,但是非要選擇一個去相信,那麼無疑還是林毅夫的更讓人信服。因為對于企業,尤其是新興行業來說,這種産業政策的出台不僅意味着可以獲得更多的優惠和照顧,還代表了一種國家角度的肯定,讓他們看到了發展的希望。

張維迎的觀點則過于消極,雖然看似十分地犀利尖銳,但是對于中國經濟的發展來說卻未必是好事。畢竟一個積極向上的社會環境才會讓人有更高的鬥志,隻有看到了眼前有森林樹木,才願意相信遙遠的地方有更美的風景;如果目之所及皆光裸一片,誰還願意負重前行。

分析完了這場“世紀之辯”的全部問題觀點,我們可以很輕松地透過他們的主張,找出這二十年他們究竟争了什麼,其實無非兩個詞語:“自由市場”和“有為政府”。

上世紀,我們終于作出了一項具有劃時代意義的大膽決定——改革開放,将原有的計劃經濟體制改為社會主義市場經濟,讓“市場”一詞正式走入中國人的視野之内。

相比于計劃經濟的固化和僵硬,市場經濟的活力顯然是更大更充足的,短短幾十年的時間,中國的面貌就煥然一新,成功地重新開機了複興之路。

“自由的市場”不是錯誤路線,卻不一定适用于今日的中國;“有為的政府”也許會錯誤不斷,但是整體的方向把控一定沒有問題。

拿一個最簡單的例子來說,中國的豬肉價格在近兩年一度增長到近40元一斤,很多百姓的餐桌都是以素了很多。如果放到以自由市場為主的西方國家,也許豬肉會成為新的奢侈品,也許會因為某個大資本家的操控而讓豬肉價格低到零點。

可無論怎樣,受傷的永遠是群眾,前者會緻使百姓吃不起肉,後者則讓無數養豬和相關産業的人士血本無歸。然而在中國,這兩種情況都沒有出現,在政府有序調節和豬肉投放下,已經連續降了20周的肉價已經漸漸回歸到正常水準,養殖戶們也在接到國家訊号後及時止損,避免了新一輪的價格翻湧。

其實,這樣政府作為的事情有很多,小到菜價,大到投資,我們生活的方方面面都受到了影響。相比于一切靠市場主導,這樣有政府參與的經濟才是中國時下最需要的。

當然,這也不能完全否定張維迎的觀點,因為無論是他,林毅夫還是其他的學者專家抑或是政府,都是在探讨,在摸索中不斷改進觀點決策,不斷地尋求更好的發展理念與方向。

隻要時代在發展,國家在前進,林毅夫和張維迎的辯論就不會休止,他們的分歧就會不斷産生,不過這正是我們樂見其成,願意看到的。

因為他們的辯論,他的争執,不僅是個人學術觀點的碰撞,更是人類對于社會,對于生活現狀的一種探究與檢討。我們願意欣賞百花齊放的絢爛春日,也願意聆聽百家争鳴的時代之音,因為時間會證明一切,會給出最恰當也最适合的答案。