在幾千年的曆史積澱之中,"民族英雄"已經成為一個我們熟悉的詞語。而在名垂千古的民族英雄之中,嶽飛大抵是知名度最高的一位。人們關注他的戰績,關注他坎坷的仕途,也關注到他背上的那四字。隻是,我們所熟悉的"精忠報國",其實算是一種誤傳。

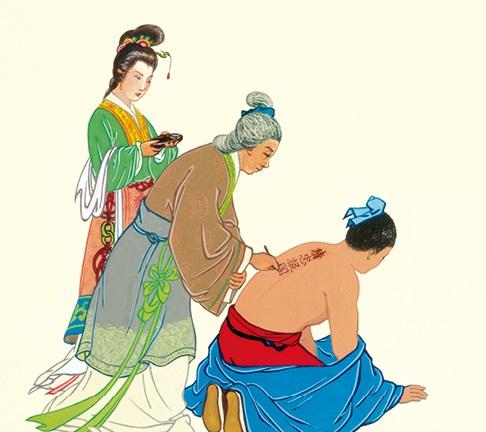

無論是在秦腔劇目還是河北梆子,豫劇還是歌仔戲,嶽飛都是一個經典形象。而有關他背上的刺字,在《精忠報國》或《嶽母刺字》之中都說,這是嶽飛的母親為了激勵兒子而在他背上刺上的——精忠報國。

在《宋史》之中,《何鑄傳》和《嶽飛傳》都提到嶽飛背上的這四個字是"盡忠報國"。《何鑄傳》較為詳細地記載了這一情況,"逮飛系大理獄, 先命鑄鞫之。鑄引飛至庭, 诘其反狀, 飛袒而示之背, 背有舊涅'盡忠報國'四個大字, 深入膚理。既而閱實俱無驗, 鑄察其冤。白之桧。桧不悅曰:'此上意也。'鑄曰:'鑄豈區區為一嶽飛者,強敵未滅, 無故戮一大将, 失士卒心, 非社稷之長計。'"

要把母親和"盡忠報國"聯系起來,《宋史·列傳第一百四》中有這樣一處史官的評述:"二人除言官,俱入白其母,母俱勉以盡忠報國,無分毫顧慮後患意。"這裡的二人,是指劉安世和鄒浩。是以從《宋史》去探究,嶽飛背上的字應是"盡忠報國"。至于這字是誰刻上去的,我們無法從中得知。

而"盡忠報國"為何會被傳為"精忠報國",又為何會被傳稱是嶽飛的母親刻上去的呢?這兩件事可以在之後的一些文學作品之中找到答案。

關于嶽飛背上的字是從何而來的,明人熊大木最先在《大宋中興通俗演義》中寫到:有一夥鄉間好漢來邀請嶽飛入山為寇。嶽飛不願與他們為伍,即"不從邪",便讓人在他背上刺上"盡忠報國",以示自己的決心。

這種"不從邪"的精神,被其後的文學家承襲。在《說嶽全傳》中,"不從邪"甚至成為了全文中重要的線索,随着"盡忠報國"的刺字一遍遍出現,傳達出嶽飛的志向。到明末,民間甚至出現了直接以"盡忠報國"為書名的小說。

而這麼多"盡忠報國",到底是怎麼傳成"精忠報國"的呢?其實"精忠"一詞的記載出自嶽飛之孫嶽珂之手。他在《鄂王行實編年》中記載,因為嶽飛剿匪有功,是以紹興三年(1133)宋高宗"賜宸翰于旗上, 曰'精忠嶽飛', 令先師行之次建之"。這個記載後來也被《宋史》吸納。

且嶽珂還寫到,次年嶽飛與金軍對戰,"臯……及展'嶽'字幟與'精忠'旗示之, 虜衆不戰而潰"。可見"精忠"本身就在古人眼中有着極重的分量。而這又是皇帝對嶽飛的評價和嘉獎。是以随着《東窗記》、《精忠記》等傳奇将有關"精忠"的史實改動為嶽飛是因為抗擊金軍而被賞賜的,嶽飛和"精忠"的"捆綁"就漸漸地成為一種"定式"。

在明代,"盡忠"和"精忠"在人們眼裡還有較為明顯的區分。雖然這兩個詞都和嶽飛有聯系,但前者是展現嶽飛"不從邪"的意志,是人們對嶽飛自身的肯定。而後者展現的是社會對嶽飛的功績的認可。二者"一内一外",并行不悖,隻有少數作品将二者融合。

但到了清朝初年,"盡忠"和"精忠"的合流成為大趨勢,并最終由"精忠"奪得"全勝"。是以人們對于嶽飛背上的刻字的認識,也就轉變為了"精忠報國"。

也是在清朝,嶽母刻字的故事才大規模出現。在諸如《奪秋魁》、《如是觀》、《說嶽全傳》等戲劇或小說中,有關嶽飛背上刺字的情節雖有些差異,但給嶽飛刺字的人,都不約而同地被寫成了嶽飛的母親。且這一情節若不是在傳遞"教子有方"、"孝"的思想,那就是在突出嶽飛忠心報國的堅毅。

至于嶽飛背上的字到底是誰刺上去的,史料其實并無記載。而考慮到嶽飛的母親是一位傳統的農家婦女,她掌握刺字的技術并親自為嶽飛刺上"盡忠報國"的可能性實在是太小,是以後世的說法很可能隻是源于藝術創作需要。

然無論是"盡忠報國"還是"精忠報國",無論是嶽母刺字還是嶽飛自己找人刺字,人們對于嶽飛的贊頌之心都是一樣的,嶽飛作為民族英雄所傳遞出的忠、勇的理念也是一緻的。于此,他背上到底有"盡"還是"精",也許也沒那麼重要了。