這一篇講的是江東二張。江東二張分别是張昭和張纮,二人為江東的崛起付出了汗馬功勞。

先來講張昭。《三國演義》中,孫策去世前,對孫權說的“外事不決問周瑜,内事不決問張昭”;正史中孫策對張昭說的是“若仲謀不任事者,君便自取之。正複不克捷,緩步西歸,亦無所慮”,這話可以說和後來劉備死前對諸葛亮說的“若嗣子可輔,輔之;如其不才,君可自取”是一樣的,都是對于托孤大臣的極度信任和能力的認可。

相信不少僅僅隻是閱讀了《三國演義》的讀者,會覺得張昭除了會點内政,其他能力都一般,而且很膽小,在曹操一來就叫孫權投降。其實吧,對于勸孫權降這件事,我認為張昭的想法主要有幾點:第一,為了江東百姓的生活和江東的安定;第二,曹操占據朝廷大義,與之對敵道義上說不通;第三,為了防止出現戰敗後孫家被斬殺殆盡,投降可以給孫家留下血脈。是以,我認為張昭甯可願意被人說膽小或者不忠,也要去勸谏孫權投降。

不過這個也隻是一個建議罷了。在孫權後來最後決定對抗曹操以後,周瑜前方大軍的後勤保障主要就是張昭的功勞了。雖然孫權沒有采納他的建議,但是張昭從沒有别的想法,就是一心為了江東,為前線大軍提供最穩定的保障。

張昭這個人敢于勸谏孫權,但我又覺得他有點古闆。他在孫權面前敢于說出自己的意見,往往指責孫權做得不對的地方,對于孫權有良性的作用。在孫權稱帝時,别人建議張昭任丞相,孫權以張昭敢于直谏、性格剛直為由而不用他。最後因為不願上朝而激怒孫權,孫權甚至放火燒張昭的府邸,想逼迫張昭,但是張昭就是不屈服。可見張昭性格的剛烈。

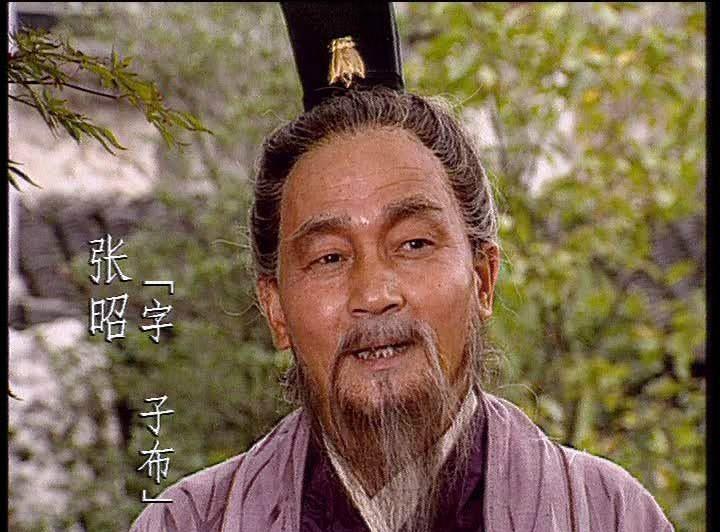

張昭和張纮

接着說張纮。張纮和張昭一起被孫策請出山後,長期都是被派遣到許昌,可以說相當于派個内應給曹操,經過張纮的活躍來産生對江東有利的影響。在孫策去世後,孫權剛即位江東不穩之際,曹操原本有南下的打算,就是因為張纮而打消了這個想法。之後,張纮就回到江東。

在江東任職期間,張纮主要都是作為一個谏臣的角色。早年在孫策帳下的時候就勸谏孫策注意自己的身份,要認識到自己是個主帥。在孫權幾次進攻合肥時,勸孫權罷兵,多進行休養生息。去世前,還建議建都秣陵。

張纮這個人在書上活躍的不多,但是他的才學是受那個時代的文學大家陳琳所推崇的,還出現一個“小巫見大巫”的成語。

這一篇結束後,文臣部分就結束了,接下來講述武将部分。

歡迎大家來交流。下一篇講述我最欣賞的武将,五子良将之一——張遼。