“菜根香”,真是一個好聽的名字。不僅港澳、大陸的許多餐館喜歡用它作名字,一些佳肴美味也被冠以“菜根香”的美名,而且,不少的文人墨客用它來做自己美文的題目。其實,“菜根香”更是人生的一句箴語。

“菜根香”一語,我初識它是在明代作家洪應明所著的《菜根譚》裡,其中說道:“咬得菜根,則百事可做。”這顯然是一句勵志箴言,有“艱難困苦玉汝于成”的教化作用。關于《菜根譚》,還有一段逸聞,似乎更有些傳奇的意味。明代《菜根譚》錄就成書後,卻不幸落得“殘經敗紙”、湮沒無聞的命運,甚至,“著是書者為洪應明,究不知其為何許人也。”隻是到了乾隆五十九年二月二日,遂初堂主人在“過古刹”時,于“殘經敗紙中拾得《菜根譚》一錄”,之後它才漸漸被世人所識。我覺得,“菜根譚”就像“菜根香”這種家常美味一樣,它的美也有一個被發現的過程。

讀聖印法師所著的《菜根譚的智慧》,最喜歡他對“菜根譚”寓意的解釋:“書名為何叫《菜根譚》?宋儒汪民曾說:‘得常咬菜根,即做百事成。’胡康侯聽了這話,擊節歎賞。菜根者,即青菜的根,如蘿蔔、番薯、芋頭等粗食,咬得菜根,即表示能夠受艱難困苦,才會做成偉大事業。洪先生取斯語以為書名,其寓意是在淡淡乏味的菜根中有着無限真味存在,故本書是修身處世不可缺少的精神食糧。推究‘菜根’的意義,‘菜’就是所謂青菜的菜葉,‘菜根’如蘿蔔、大根、牛蒡等,是一種粗俗淡泊的食品,在《鶴林玉露》一書中說:‘士大夫不可一日離菜根,百姓不可一日無色水。’這是當時貼在寺廟的門框上,教人去咬菜根味的警語,其意義是老百姓如無菜可吃,徒嗅菜根以療饑渴,那麼就是政治家的不是了。故看一般老百姓的面色即知當時執政者的成績如何。是以‘菜根’二字,當時十分流行。用此二字警告世人,以堅忍、清苦磨練身心,栽培灌溉,充實自我。這是作者洪自誠(洪應明,字自誠)親身體驗孕育出來的結晶。故本書頗通人情世态,裡面包蘊甜、酸、苦、澀等人間味道……”另外,我還記得與此意義相近的那句佛門梵語——“心安茅屋穩,性定菜根香”,更是把“菜根香”對修身養性、培養品德的意義、作用,闡釋得透徹、通達。的确,面對滾滾紅塵,隻有擁有了那種咬得菜根香的清心和毅力,才能永遠懷有一份平和的心境。還有人們常說的“布衣暖,菜根香,讀書滋味長。”等等,這些都是傳統生活方式以及平民化生活理想的寫照,安貧樂道,不慕榮華富貴,以追求精神生活為人生最大的快樂。是以,在某種意義上,“菜根香”已經具有了一定的道德文化隐喻。已故散文大家孫犁就這樣總結:“古人常用嚼菜根,教育後代,以為菜根不隻是根本,而且也是一種學問。甜味中略帶一種清苦味,其妙無窮,可以著作一本‘味根錄’。其作用,有些近似憶苦思甜,但又不完全一樣。” “菜根香”,能夠讓人悟出人生哲學的大境界,也是中國飲食文化博大精深的一種展現。

無論古代還是現代,“菜根香”之是以成為一個喻義豐富的飲食文化符号,還在于其在傳統飲食文化中的位置、作用,以及其與文人名士的關系。

事實上,“菜根香”原初意義,隻是指百姓的家常菜。童年時期,母親常做挂面湯、面條湯,裡面總放一些綠色菠菜,而我在吃完後總把菠菜根留在碗底,母親則勸我說,“菠菜根有營養,别浪費了。”至于是什麼營養,我懵懂無知,隻是按照母親說的,把菠菜根吃了,于是,舌蕾上留下一股淡淡的甜味……後來才知道,菠菜根營養豐富,含有纖維素、維生素和礦物質,卻不含脂肪,有較高的營養和食療價值。古人說,菜之為物,日用所不可少,以其有味也。“凡種菜者,必要厚其根,其味乃厚。”這是菜根的價值所在。而菜根為菜、為主食,曾經是常見的,說“菜根香”是百姓家常菜,其義也在于此。比如大頭菜,即芥菜的根,通過腌制作成鹹菜。一碗香噴噴的米粥,一個白面或雜糧饅頭,佐以幾條芥菜疙瘩絲,恐怕在過去是不少人家的早餐。大白菜,那是北方人家冬季主要的菜,大白菜的鮮根,切片煎湯,趁熱飲可以治療感冒。

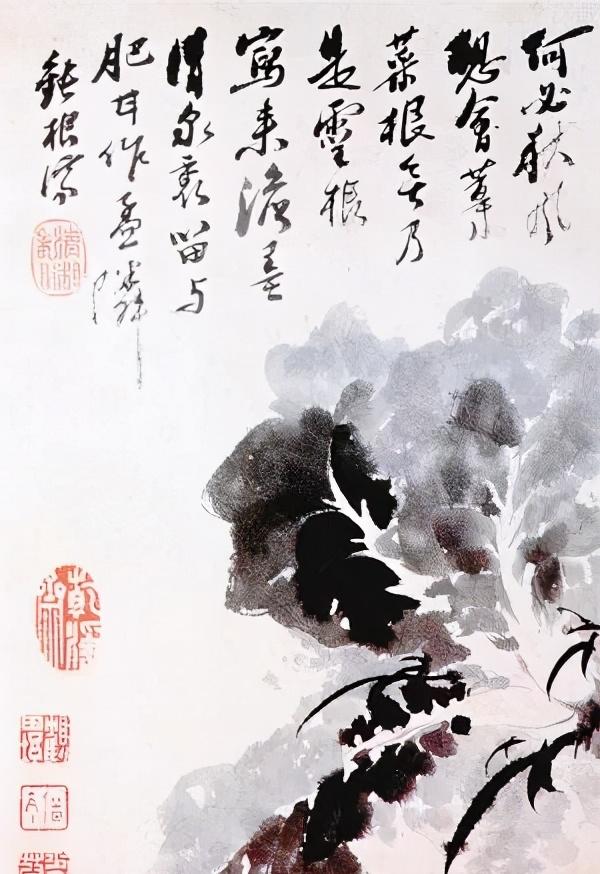

相比于普通百姓喜歡菜根香,文人墨客喜歡的程度似乎更深。鄭闆橋曾經煮菜根吃,有詩為證:“汲來江水烹新茗,買盡青山當畫紙。掃來竹葉烹茶葉,劈碎松根煮菜根。” 清代怪傑張之洞,既做過兩廣總督,又曾以一本《書目答問》蜚聲學術界。他曾在自家後院辟一菜園,又造茅亭一座,茅亭旁自題對聯一副:“稼穑艱難君子教,菜根風味老夫知。”身為朝廷重臣,卻能從尋常小菜、菜根之中體味人生艱難,由無味至神味,實屬不易;周作人在飲食美文《咬菜根》中說道:“……這些菜的根是大可以吃得的,尤其腌了久藏不壞,它的用處實在很大。蘿蔔的腌制品我是百吃不厭的,這自然有條件,要我的牙齒還好的時候。南京于蘿蔔頭之外有蘿蔔鲞,我尤其喜歡,雖然前清時在學校裡咬了五六年,可是感情還是不惡。後來得見福州的黃土蘿蔔,于是極好,隻可惜遠在華南不可常得。”孫犁對故鄉的食物“甜疙瘩”始終難以忘懷——甜疙瘩是油菜的根部,黃白色,比手指粗一些,肉質松軟,切斷,放在粥裡煮,有甜味,也有些許苦味,北方農民多喜食之。而蔓菁的根部也是一種“甜疙瘩”,可用來作糧食,這是居住在北方的人們共同的飲食經驗;擅寫飲食美文的汪曾祺,其故鄉的“菜根香”最讓他鐘情,“拌荠菜總是受歡迎的,吃個新鮮,凡野菜,都有一種園種的蔬菜所缺少的清香。”作家鄧雲鄉《雲鄉話食》中有篇文章就叫“京華菜根談”……

文人墨客為什麼如此鐘愛菜根香?不管是“咬得菜根,則百事可做”,還是“心安茅屋穩,性定菜根香”,或者是“布衣暖,菜根香,讀書滋味長”,可以說,都是文人偏愛菜根香的經驗“體味”,他們由咬菜根的味蕾感覺,進入到了人生體會的大境界。有專家這樣分析:“濃縮于格言諺語之中的味覺經驗,不僅僅是對一種日常食物的肯定,而且是将一種生活方式建構為‘社會心理空間’,個人的生命記憶隻有納入這一空間中才能獲得意義,得到解釋。在另一意義上,尤其是對異常之味的嗜好,當然最能凸顯對某種文化價值的堅持了。”“菜根香”成為了一種飲食藝術,具有了豐厚的文化意蘊。

《菜根譚》雲:“濃肥辛甘非真味,真味隻是淡。”菜根,往往被人看做是無味之物,甚至有人認為“夫菜根,棄物也。”然而,人生的藝術家、生活的智者和哲人卻感悟出“菜根之香,非性定者莫喻”,在精神的安适、靈魂的安然中體味出菜根的“真味”,所謂“唯靜心沉玩者,乃能得旨。”老子的飲食之道是“味無味”。什麼是味無味?就是要從沒有味道的飲食當中體味出它的有味和美味。“咬得菜根香”,頗接近于這種飲食境界。“我們吃的是素菜,咬的是菜根,但是,我們要從粗茶淡飯菜根當中品味出美來,品味出飲食的安靜、人生的安定,進而提煉出人生的恬淡和幸福。”這是怎樣的人生智慧?老子的“味無味”,可說是對“菜根香”的最原始、最完美的一種闡釋。

來源:西安晚報