有一本書暢銷二十多年,而那些學文史的人卻繞不開它,當很多人開始讀它的時候,他們就陷入了其中,不得不一口氣讀完。這本書是《月曆的十五年》,主要是關于曆史的。社會現象是通過"曆史大觀"來看待的。

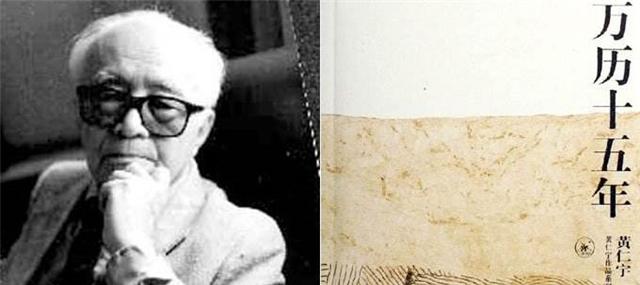

這本書和曆史教科書不一樣,有一種神龍看的開始和結束的感覺。這本書的作者,黃仁宇。

《曆法十五年》和曆史書最大的差別在于,它不僅僅是關于曆史,也不是關于你在曆史教科書上看到的曆史事實。

一千個人眼裡有千個哈姆雷特,讀這本書更能反映自己的經曆和思想。每個人的智力是不同的,他們想出的東西也是不同的。許多學校和政府機構都公開解釋了這本書,他們希望将這種"大曆史觀"帶給更多的人。

黃仁宇與《曆十五年》

黃仁宇的書

黃仁宇寫這本書是經過幾十年的旅行,聽到了各種人們的解釋,後來人們的生活才明白出來,用深刻的思想思考了作品。

無論是大學老師、政府工作者、學生,還是在建築工地上搬磚的人,你都透過這本書看見你的世界。無論專業是什麼,心理學、統計學和管理學都可以在這本書中反映出不同的知識。

因為角度不同,是以很多人看待它的方式不同。每個人都在讀這本書,尤其是一些商業領袖,他們更喜歡這本書。

英文标題"萬曆十五年"翻譯為"1578年,一個微不足道的年份"。許多曆史學家不太關注1578年,因為它沒有發生在一個相對重要的曆史事件中。在漫長的曆史中,其他朝代的發生時間遠遠超過今年。

黃仁宇

1578年的一天

就像一個人的生命,你出生到死亡的那一年,指着數着一個人生命中的重要事情,誰會記得那個夏天盯着樹下的螞蟻看了一個下午?但黃仁宇則不同,他從1578年就看到了很多迹象。

1578年,掀起了一股動亂的浪潮,其背後是一個王朝的實際運作。

書中有六個重要的人物,人物雖小,卻反映了龐大帝國的興衰。問題的根源在于未能突破系統。這是另一次失敗,不是曆史上的第一次。

中國人從頭到尾,都太道德了,鄙視法治。一個帝國統治世界的法寶是道德和四本書和五本書,而不是法治。這樣做的後果是,所有人都成為社會的受害者,大廳頂端有很多清醒的官員,因為制度不完善,他們都是維護道德和社會穩定的受害者。

這是一部"明代史",當時首都在北京。對于明朝來說,這似乎是豐收的一年,但這也是死傷慘重的一年,可以一窺個别事件和次要事件。

1578年,李世珍精心編制并完成了他經過27年努力編寫并完成的《草藥大綱》,參考了800多部作品編纂而成。今年,少數民族八寨叛亂,當汪陽明坐在南甯鎮時,由于叛軍人數衆多,近7萬人,強勢,王陽明策劃戰略,10萬官兵迅速包圍,曆經100多天,打死1萬多人。

那一年,明神宗十六歲的時候,他已經到了娶妻生子的年齡,更何況他是一國之王,然後娶了王後。同年4月,第一位輔理張居正的父親去世,他"回鄉"。大臣的父親去世後,正是他讓皇帝擔心。

神的神

據說沿途的風景還不錯。張菊回家的場景在黃仁宇的書中有所描述。

對于開路的公共汽車來說有一個"鳥的手",這是齊繼光送來的,是一種新型的武器,警車開路根本不算什麼。他的公共汽車座位将由三十二輛轎跑車擡起。

其實,明朝上官的公共汽車都有規定,在《明史玉儀》、《弘基七年令》中,文官和軍人要坐車,要四人行。非法乘坐汽車和使用八個人,播放新聞。張菊征的公共汽車超出了系統的規則,但是這又如何呢?據黃仁宇說,張某已經旅行了三個月。

據大多數曆史學家認為,明朝曆史上的窮人是因為"重稅"。

然後,當時,張居政進行了一系列改革,曆史上著名的"一鞭法"。也是從1578年開始,重新計量的土地,原來的稅收土地是423萬,重新計量為701萬。有的曆史書說,因為改革觸動了很多人的利益,很多人彈劾張居政,最後不得不廢除。

張巨正

改革理念

改革的失敗不是由于這些既得利益,而是由于法治道德發生根本變化的根本問題。鞭刑法沒有法律效力。它沒有體制效力。"各種事情都不是,很難一一列舉",舊稅重新浮出水面。當時的經濟問題包括高消費、人口、高利貸和鹽政治問題。

這麼多社會問題從什麼時候出現?明朝的朱元玄是一個崇尚道德勝過法治的人。明朝幅員遼闊,實行嚴格的中央集權制度,面對經濟問題,朱元玄保護了傳統經濟,抛棄了先進經濟。

例如,按照正式制度,軍隊一般統一發放,但朱元璇下令,如果人民以實物納稅,那麼實物貨物就不要進入國家的倉庫,而是直接交給軍士。一個拿東西的中士不會派出軍事警衛。一年後,由于這種模式特别混亂,與現實脫節,政策結束了。

中國所有的朝代都說"輕稅"。這些想法影響了兩千多年。在古代,與經濟發展有關的制度很少,對經濟的研究也較少。

比如司馬的《商品傳記》中,對于經濟政策鼓吹"放手"的其他作品,比如賈毅對價格關系的分析,黃麗洲對貨币問題有一些闡述,但缺乏系統的研究,更不用說專門化的作品了。

中國古代人民被重稅

在西方曆史上,有著名的亞當·斯密論點。與中國相反,在英國,那些擺脫封建社會的年輕人,因為制度的保護,英國有了前所未有的工業革命。當然,英國已經成為後一國追求發展的典範。

如果經濟的人性假說比英國提出得相對較早,那麼它将相對較早。

胡說"利己"和"為了我",似乎他講的是哲學關于人性,其實經濟問題有很大的促進作用。這也是古代強調美德的展現,如果這些有權力的人能夠進一步脫離這個人的"自身利益"特征,去研究經濟和經濟問題,那麼經濟制度就可以發展起來,這無疑是一個重大的社會進步。

不幸的是,這個系統在中國古代并沒有被放在很高的水準上。"就社會制度而言,經濟制度當然是最重要的,"唐說。如果我們能夠研究經濟制度,其他相關的社會制度就會随着經濟的發展而發展,我們就能滿足人類的基本欲望。

法制的成長和發展,以及抽象的道德代替法律。從官僚到村民,判斷是非的标準是"善"和"惡",而不是"合法"或"非法"。

中國古代的稅收思想和西方經濟思想都有自己的重點,中國古代強調道德去規範化,更注重道德方面。西方經濟思想表現出對人類欲望的寬容和接受,但卻使用法律手段來維持和限制。

亞當·斯密的财富理論

在亞當·斯密的《國富論》和馬克思·韋伯的著作中,我們可以看到制度在社會中的重要作用,特别是在經濟發展中。

李大昭同志總結了中國古代社會經濟發展規律,認為中國古代自私人的本性是受道德限制的,這與黃仁宇先生的結論是一緻的。随着社會的發展,包括經濟制度在内的社會制度已經完善,市場更好地為人民服務。