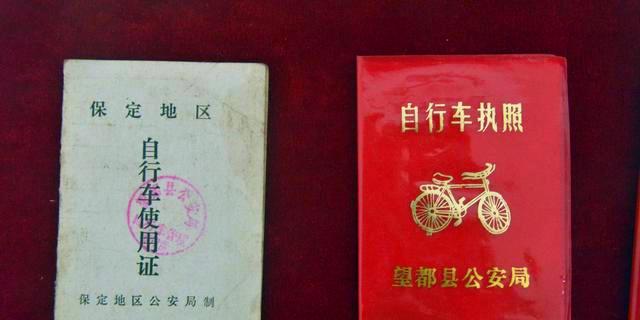

一件件看似普普通通的小物件,散發着濃郁的鄉土氣息,銘刻着搖曳無言的歲月記憶。自行車執照:記憶中,自行車執照給我們留下這麼美好的回憶,也記錄了自行車這一社會交通工具變遷的見證。

這些老物件,可以找到我們以前生活的點滴回憶,那種情感和懷念與日俱增,不曾消退,孩子們則在老物件中找到了傳承曆史文化的根系。自行車執照:記憶中,自行車執照給我們留下這麼美好的回憶,也記錄了自行車這一社會交通工具變遷的見證。

擦子:擦子是将山藥、蘿蔔擦成片的工具。在農村,大人們将擦好的山藥片、蘿蔔片晾曬在地裡,美好的一種回憶。

鞋拔子:穿鞋時所用的一種輔助用具。早常見的鞋拔子是用銅、鐵、牛角等做成的。記憶中的農村,人人穿千層底的布鞋,尤其是在穿剛做好的新布鞋時,将鞋拔放入鞋後跟,隻要踩一下,就可以輕易、快速地把鞋子穿好。

織布機:上世紀八十年代,人們的衣着告别了“老粗布”,而作為老粗布的“母親”——傳統織布機,也随之告别曆史舞台。織布時,農村婦女們端坐在織布機前,雙腳踏闆上下交替,雙手輪換着操縱機杼和梭子,雙手翻飛,穿梭往複,娴熟的動作如彈鋼琴一般美妙,能夠想象“唧唧複唧唧,木蘭當戶織”的情景。

打土坯的肘錘、模子:土坯,是上世紀六七十年代農村蓋房子用的主要原料。用土坯造的房子不易透風,保溫性能比較好,做起來比較容易。小時候,經常看見大人們支好模子,在模子内撒放土灰,然後裝滿土,用腳蕩平後,使用小肘錘使勁錘十幾下。最後是起模子,土坯就做好了。

“老三篇”梳妝鏡。

氽子(cuān zi): 這是北方人家裡常用的一種燒水工具,圓柱形,中空,有底,有的人家用蓋子,有的不用,上端有把。

小人書(連環畫),是新中國幾代人的經典閱讀記憶。它的迷人之處,在于它以這種圖文并茂的形式,将讀者帶進了知識的海洋。小時候,沒有電視,一本小人書,是我們兒時最深刻的閱讀記憶。

糧票:糧票是20世紀50年代至90年代中國在特定經濟時期發放的一種購糧憑證。那時候,必須憑糧票才能購買糧食。“無糧票沒飯吃、無布票沒衣穿”,票證在那個年月,是非同小可的。

紡車:紡車是用來紡線的。手搖紡車由由木架、錠子、繩輪和搖桿4部分組成。 “母親戴着老花鏡,盤腿端坐在紡車前,右手搖動紡車搖桿,一條銀白色的細絲正從左手捏着的春蠶般的棉絮裡悠悠地吐出來,嗡、嗡……紡車翼翅的影子在知疲倦地飛動着。”我們還記得這情景嗎。

納鞋底夾闆:輔助納鞋底的一種工具。小的時候,看見老人們搬個小凳子坐下,将夾闆放于兩腿之間,将鞋底固定在夾闆上,一手拿針錐,一手拿穿好線繩的針,來回穿梭,就可飛針走線地納鞋底了!

這種香煙你見過嗎。

珍藏的香煙盒。