80年前,現代文豪郁達夫與夫人、友人旅途經過瓶窯時車子故障了,遂下車駐足遊賞,哪知這一次大文豪對瓶窯古鎮留下了印象深刻,而後便将瓶窯老街的磨子心、橫街寫進了他的遊記《國道飛車記》中。

自此,瓶窯古鎮停留在了郁達夫的筆墨之下。

“悠悠地踏上了橋頭,踏上了後窯的街市……在四十幾分鐘内,遊盡了瓶窯鎮上磨子心,橫街最熱鬧的街市,看遍了四面有綠水回環着的回龍寺伽藍。”郁達夫筆下的瓶窯老街古樸,透着時代的煙火氣,也記錄了那個年代的繁華。

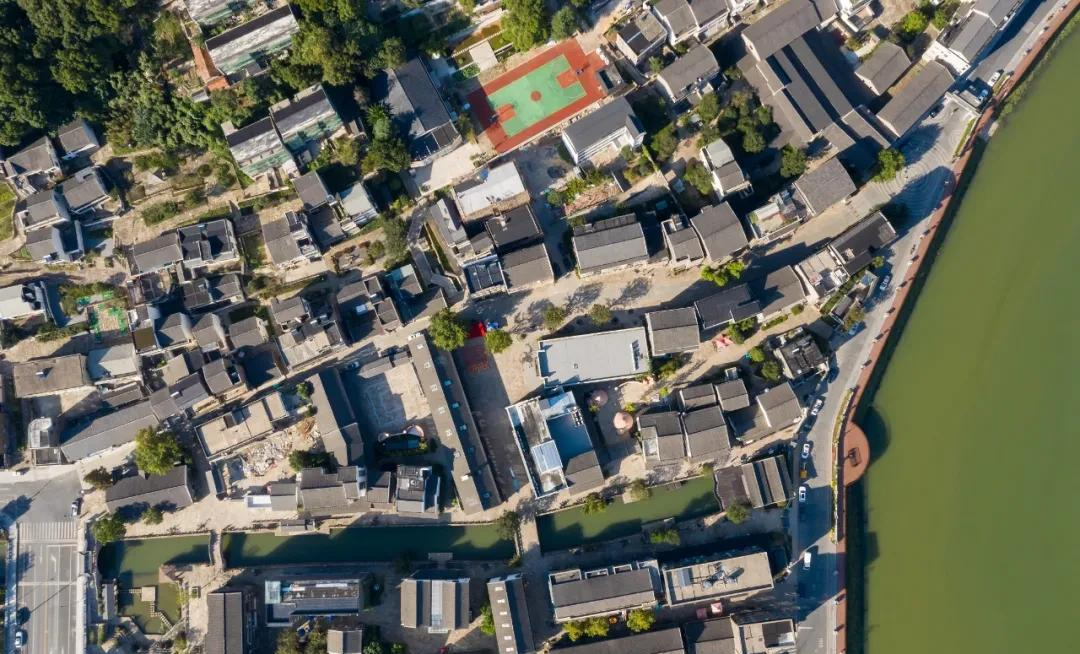

瓶窯老街航拍圖

如今,秋風喚醒歲月,重走郁達夫筆下的瓶窯老街,當年的繁華隐隐褪色。但2016年開始老街提升改造卻賦予了它新的生命,再見它又風韻猶存。

01

對于瓶窯老街的印象,小雨還停留在十多年前。

自2007年瓶窯中學畢業後,小雨再也沒有回過瓶窯老街。時隔十四年,再次回首,瓶窯老街也不是當年的模樣了。

還記得,聯考後回學校填報志願的夏日,午後的街道已經變得冷冷清清。這條老街曾經有太多的回憶,上學放學後成群結隊的稚嫩的臉龐,騎着自行車追趕的少年,拍大頭貼、買衣服的、去買書的……隻是曾經的一幅幅畫面已經模糊了雙眼,隻剩那一塊塊青石闆還在訴說青春期走過的路。

老街巷坊

帶着“久别重逢”的心情故地重遊,早已記不清這些被改頭換面後的商鋪、店家在我們的青春中留下了什麼,“老街”也不“老”了,翻新的民國風建築有了曆史的韻味,卻少了一點“人情味”。當年的場景已經變得斑駁,隻是走到熟悉的轉彎處,還依稀能感受到青春的氣息,空氣中懷舊的小分子。

翻過瓶窯大橋,再往西走幾步就到了瓶窯老街,從瓶窯老車站(瓶窯大橋的南側)走到瓶窯中學,穿過瓶窯老街,這1公裡多的路程在那時顯得尤其漫長,一路上都是打招呼的同學,不過現在空空蕩蕩的。狹小的小街小弄,邊上多是上世紀七八十年代的建築,老舊得像一張泛黃的老照片。

瓶窯老街

“我印象最深的是新華書店,每個周末或者放學時間,總有三三兩兩的學生在這裡借漫畫書。”小雨回憶,高中時期每個周末都會走的這條老街,雖然已不複當年盛景,但是道路兩邊的小店鋪總是充滿了學生的歡鬧聲。

老街上的新華書店

沉默了會,小雨又感歎道,“我問保安大叔打聽了下,新華書店據說搬去了鳳溪路。沒有這幫可愛的高中生,想必新華書店也變了味道吧。”

多年後,小雨聽當年的同學提起,聽說改造前的瓶窯裡窯老街已經關了不少老店,積滿了灰塵的店門、斑駁的窗戶、缺角的屋檐、縱橫交錯的電線,飽經滄桑的樣子已經和這座小鎮有些格格不入。

02

在它們身上,瓶窯老街的時間仿佛當機,房屋破舊、道路狹窄、線網亂拉、缺少污水管網,消防通道不通暢等曆史問題,成了瓶窯老街與城市發展脫節的症結。

于是,2016年底的一場小鎮環境綜合整治的“改革”徹底結束了老街“頹敗”。

改造完的瓶窯老街保留還原了二十世紀七八十年代風貌——石闆鋪就的小路,鑲嵌着鵝卵石的樓房,黃棕色的窗框點綴着灰色的主基調,“解放風”的三四層小洋樓,仿佛一本時代的年曆,訴說着這裡的故事。

“解放風”小洋房

“作為良渚文化遺址的核心區塊,瓶窯小城鎮環境整治,規劃之初考慮的就是融入文化基因。我們要保留、恢複、傳承好老底子留下來的東西,這個才是小城鎮整治的根和魂。”瓶窯鎮副鎮長曾在接受采訪時說道。

短短一年工夫,瓶窯老街已是舊貌換新顔。但,百年老店的倔強,上世紀生活的模樣,這些全都在瓶窯老街上重制。

瓶窯老街蠶桑文化館

走在“新”老街上,主街的路面變得很寬,清一色鋪着石闆,有四五米的樣子。而老電影院、瓶窯繭站、仁懷堂藥店、瓶窯供銷社等一批儲存完整的建築得到了複原提升,仿佛一切又恢複了昔日繁華,駐足停留總能想象當年來往不息的人流、沿街叫賣的商店。

30年前,老街上最宏偉的建築就是瓶窯電影院,當時一張票8分錢,到了就能買,如今的它也仿佛一張曆史的膠片,時間定格在了光影世界中。

瓶窯電影院

瓶窯的窯繭站,經過歲月的洗禮,已經退出曆史的舞台,如今展現在我們眼前的是記載着老一輩精神的桑蠶文化展示館,裡面記錄着老一輩對桑蠶文化濃濃的情誼。

此外,老街還延伸建立了窯山公園、非遺展示館等遊覽景點,咖啡館、圖書館等小資情調的業态也被安放進了這條有着曆史痕迹的小街。

03

瓶窯老街之是以稱之為“老街”,很大原因是瓶窯鎮是一座曆史悠久的古鎮,已經有着一千多年的曆史,而老街曾是瓶窯最熱鬧的地方。據記載,唐宋時瓶窯居民多以制陶為業,窯山上“陶穴栉比”,鎮内有着“中華第一城”、反山等良渚文化遺址群及著名的南山元代摩崖石刻與窯山宋代民窯遺址。

良渚玉雕館

小雨至今還記得,位于窯山下的瓶窯中學内,從教學樓到女生宿舍的半山腰上,還立着一塊“瓶窯古窯遺址”的石碑,石碑後面是“殘垣斷壁”。

據曆史記載,瓶窯因地理位置的特殊,曾一度是浙北的軍事重鎮,更是杭州的屏障。在悠悠的曆史長河中,這裡也曾經曆戰火,粉牆黛瓦的商鋪、民宅在大火中變成了廢墟和瓦礫。

“如今再看改造後的老街,仿佛浴火重生的建築,多少都能感覺到莫名的敬意和曆史的厚重感。”一位當地健談的瓶窯人說。

如今,瓶窯老街确切的位置在苕溪北岸,以磨子心為中心,街市的東西向是外窯和裡窯,外窯街背靠窯山,南臨東苕溪,裡窯街則從東苕溪轉彎處算起,一直往西至窯山主峰腳下。沿東苕溪往南,臨溪而建的是西溪街,再往南則是上窯街。

瓶窯的老街悠長,它從外窯的洋橋頭沿着苕溪、一直到上窯的龍舌嘴,足足有四、五裡路。其中,郁達夫在遊記中寫到的磨子心、橫街,是當時瓶窯老街最熱鬧的地方。

改造更新後的瓶窯老街,試圖重制當年的風采,打造了以文旅街區、窯山公園、文創街區(原非遺展覽館區)及小鎮客廳(原遊客服務中心)、南山公園及下洋濕地等六大主題。

目前,最熱鬧的街區當數文旅街區的裡窯街、十裡渠、磨子心街以及橫街,道路兩邊的商戶除了大型餐飲及長租較高價的電梯大廈商戶以外基本已開業狀态,吃喝玩樂應有盡有。

為了更好地傳承瓶窯的非物質文化遺産,瓶窯老街還建設了總面積約7750㎡的文創街區,餘杭紙傘館、良渚玉雕館、瓶窯陶藝館、瓶窯風筝燈彩館等展館已經免費開放。

整體的瓶窯老街改造還包括對窯山公園的提升改造,窯帶遺址的開發,正如瓶窯當地的一句老話:風景在窯山,曆史在腳下。

窯人古道

沿着窯人古道拾級而上,一座小山、一條步道橫亘在眼前,步行至“攬勝亭”,悠悠苕溪、曆史老街、繁華新城盡收眼底。

傳回老街,再訪一條條古巷,再尋一口口古井,無人聲鼎沸,無車馬喧嚣,早已散落在十八井十八巷間的尋常人家間。

華燈初上,老街上的祠堂弄、古井、瓦片公園、雕塑,各種精緻小景,在霓虹下輝映,漫步小鎮談笑風生,既是一種快樂,更是一種享受。