自古名主少年才,智擒國賊立君威。開河修渠天下興,南剿西征意氣弘。

在我國曆史上,康熙皇帝是一位雄主,他八歲的時候登基稱帝,十四歲的時候開始親征,在位時間長達六十一年,也是我國曆史上在位時間最長的一位皇帝。

隻是,在剛剛登基的時候,康熙并沒有什麼大權,一切政權的處理都需要與大臣們進行商議,在這其中最為自私的便是鳌拜。

後來,鳌拜更是将“國事”變成了“家務事”,把自己身邊的人安排到朝廷當中做官,這極大地觸犯了康熙皇帝的權力。為此,康熙智擒鳌拜,成就了一段傳奇佳話。

值得一提的是,本以為鳌拜的事情會到此為止,卻不想,晚年的康熙在最後竟然會後悔當初擒鳌拜,甚至不惜親自為其平反,還說他是忠臣,這又是什麼原因呢?

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="9">三朝元老——鳌拜</h1>

說起鳌拜,就不得不提一提他的生平故事。鳌拜是滿洲鑲黃旗人,清代時期的三朝元老,他的祖父以及父親都是功勳赫赫的将領,換而言之,鳌拜是一位名副其實的将門之子。

與此同時,年少的他早已精通騎射之術,到了青年時期更是直接為國效力、功勳卓越,多次與皇太極征讨四方,是他成為皇太極手下最為信任的一名武将。

皇太極病逝之後,朝廷在皇位繼承人上出現了沖突,皇長子與皇太極弟弟多爾衮在皇位争奪上出現了沖突。隻是,鳌拜等人紛紛直言表示隻能接受皇太極的兒子進行繼任。

簡單來說,他們是在用武力威脅多爾衮,勿要幹涉皇室繼位人選。無奈之下,多爾衮不得不提出讓皇太極第九子福臨繼位,如此才有了順治皇帝的繼位。

六歲的福臨繼位後,自然需要旁人的協助,故而多爾衮便稱自己和鄭親王一同輔政。這一刻,所謂的沖突才算是正式解除,原以為皇位繼承人已定,所有的一切都會按部就班地進行下去。

可是,在多爾衮涉政之後,一切似乎都變了。他黨同伐異,首先動手的目标便是鳌拜所擁立的皇長子,因為這一原因,在之後鳌拜也受到了前所未有的打擊。

朝中的“黨争”一直延續到了順治七年,在這一年十一月,多爾衮突然去世,順治正式親政,朝廷的格局改變。

順治親政之後,對于朝中的局面早已悉數知曉,加之他曾聽聞鳌拜當年與衆人的宣誓:“一心為主,生死與共”。如此,順治的心目充滿了對于鳌拜的敬重,久而久之便将鳌拜認定成自己的心腹重臣。

在此之後,順治商議國家大事的時候基本都有鳌拜,而很多順治不能夠解決的事情,都會去詢問一下鳌拜的意見。至于鳌拜,他對于順治皇帝也是十分的忠心,沒有絲毫的僭越之舉。

毫不誇張地說,順治統治的前期若是離開了鳌拜,或許面臨衰亡的局面會更加的迅速。或許在那個時候,順治皇帝對于鳌拜的看法早已不是當成自己的臣子,而是自己的前輩。

甚至在自己身死之後,還不忘将自己的孩子交給鳌拜進行輔導,以此來確定大清的安穩基業,足見對他有多信任。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="27">權力累加的自傲</h1>

順治十八年正月初八,福臨(順治)薨逝,臨死之前,順治皇帝立下遺诏,任命三皇子玄烨繼任皇位(也就是康熙皇帝),讓索尼、蘇克薩哈、遏必隆以及鳌拜為輔政大臣,輔佐幼子進行登基繼位。

當時,四人為表忠心,更是在順治帝的靈位之前進行宣誓。可事實證明,“一身不容二虎”,“一朝不容四臣”。

這四位大臣之中最有實力以及背景的便是鳌拜,之後呈現的局面就是鳌拜一家獨大,其餘的大臣根本不敢前去招惹。

随着時間的推移,鳌拜逐漸成為了一人之下萬人之上的存在,權傾朝野、無人能與之匹敵,弱小的康熙更是如此。

當權利以及地位不斷累加的同時,鳌拜的欲望也在無休止地增加,他開始想要獨攬大權。此時,其餘三位大臣的存在,自然就成為了他實作自己想法的一個絆腳石,是以目前的首要任務自然就轉變成清除閑雜人等。

年邁的索尼根本沒有反抗的資格,沒有過多久,他便離世了;遏必隆本身就十分的膽小怕事,知道鳌拜的意圖之後,立馬前去依附,沒有絲毫的停留。

至于這最後一位蘇克薩哈,雖然有反抗的念頭,但是自己的把柄早就緊握在鳌拜的手中,最終還是逃不了被處死的命運。就這樣,朝中的權利基本都在鳌拜的身上集中起來。

權力以及地位都達到了鳌拜最初的設想,之後所有的“僭越”行為也自然而然發生了,有時候鳌拜甚至會忽視掉康熙皇帝,朝中的大事小事轉變成了鳌拜的家務事。

總而言之,康熙之于鳌拜已經是“傀儡”。年幼的皇帝見此情境,自然就會将鳌拜認定為自己的敵人,于是自己便開始韬光養晦,準備等待時機,最後一舉殲滅。

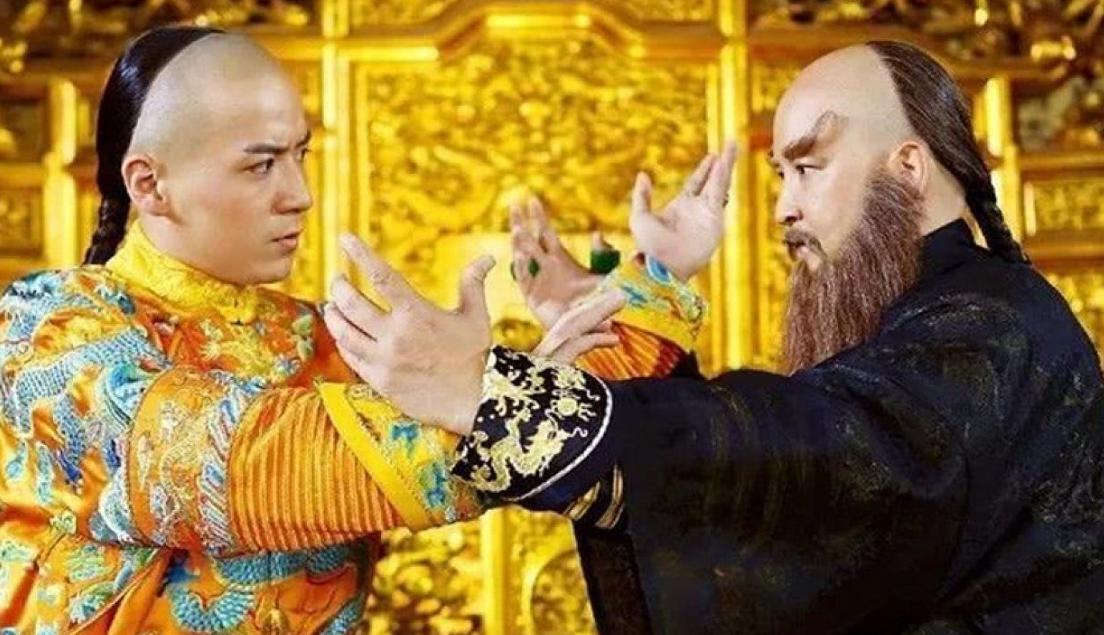

在此之後,康熙皇帝經常召集少年在宮中聚集遊戲。直到康熙八年五月十六日,康熙帝召見鳌拜朝見,突然指令這些少年将鳌拜擒住,雖然損失慘重,但最後也達到了目的。

鳌拜被擒之後,朝中大臣也将鳌拜的罪責悉數指出,在這一刻鳌拜當真是被萬人唾棄了。或許就連他自己都意想不到,最後擒住自己的居然是,當年自己瞧不上眼的一群小孩。

康熙帝感念鳌拜對于清代三朝的功勞,于是便免去了鳌拜的死罪,但是終身監禁,最後鳌拜死于禁所之中。如此,這段皇帝與臣子的恩怨告一段落。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="42">康熙晚年的後悔</h1>

此後,清朝在康熙的治理之下,逐漸迎來了屬于它的繁榮昌盛,不僅老百姓生活得很安定,而且大清朝在國外也有着很高的威望。

随着歲月的積澱,康熙帝早已褪去自己年少時期的稚嫩,換來的是更多的閱曆經驗以及多多少少的人生感悟。很多人都說,到了年邁,似乎都會尤為的感傷,康熙帝也逃不過這種情緒的發展。

每當回憶往事的時候,他都會想起大臣鳌拜,以及之前他所做過的所有事情。不同時期,對于同樣一件事情,都會有不同的看法,康熙皇帝也是如此。

回想當年的所做作為,他深感自己當時的無知,雖說鳌拜居功自傲,對于權力也開始有些利欲熏心,但不得不承認的是,鳌拜沒有謀反的想法,也沒有想要逾越皇權去争奪皇位。

細細想來,若是鳌拜想要争奪皇位,在順治帝登基的時候便可以直接出擊,沒有必要花費再多的精力去輔佐一位兩位的皇帝。甚至,他也不會在之後聽從順治帝的遺言,前來輔佐康熙。

考慮到這些因素,康熙帝越發覺得鳌拜的無辜,于是在人生晚年的時候,康熙後悔擒鳌拜,并且親自為其平反,還說他是忠臣,是忠心為主的大臣。

從某個角度來說,康熙算是向鳌拜認錯了,此事在當時也引起了很大的轟動。當然,康熙認錯也有另外一種考量。

他主動宣傳鳌拜的“忠心耿耿”,也是為了營造一種“忠心”的文化精神,希望在自己死後,大臣們都是忠心之人,如此才能讓大清江山更穩固,這也是帝王之心,沒有對與錯,隻有利與弊。