文/曹睿娥

陝西的美食不勝枚舉,我對攪團情有獨鐘。鐘情是因為從小吃母親做的攪團,美味可口。

以前糧食還不是很寬裕,我家六口人,做飯時母親是主力,從小作為女孩的我就給母親在廚房幫忙幹活。勤儉持家的母親會變着花樣搭配粗糧和細糧。記憶中母親每做一次攪團,都會念叨,打攪團費的面粉比擀面條還要多。

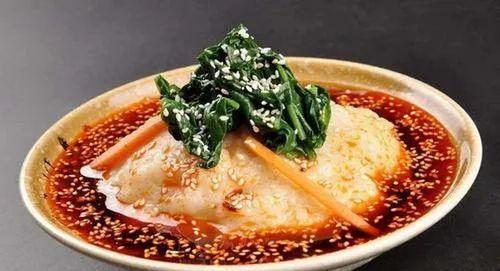

母親打攪團時,我就負責燒火。母親左手撒面,右手用擀面杖攪,她說燒火我就趕緊燒,她說停我就停下來不燒了。打攪團是一項技術活,攪團要好,七十二攪,而且要順時針一個方向攪。面粉在母親的左手中一絲一絲滑落到氤氲着蒸汽的鐵鍋裡,随着右手的攪動,層層圓圈就成了一體。母親蓋上鍋蓋,就開始做菜湯。冬天用的是蘿蔔白菜豆腐粉條,油熱先放紅辣子面和蔥花,做一盆佐料重點的菜湯。等菜湯做好,母親打開鍋蓋,再次用擀面杖攪一通。用鏟子給碗裡盛半碗攪團,用勺子盛上菜湯,光滑勁道的攪團配着重口味的菜湯,那美味想來口水直流。

夏天炎熱,母親做好攪團就給我們漏魚魚。漏魚盆用瓷盆的最好,看着攪團慢慢從漏魚盆中滴到涼水盆裡再變成一條條小魚漂動,确實是一種神奇的享受。夏天的廚房悶熱,母親漏魚魚時會把洗臉毛巾搭在脖子上,随時擦汗用。廚房的溫度,在很大程度上決定着一個家的溫度。用時令蔬菜蕃茄韭菜黃花菜做的湯汁調到魚魚裡,紅綠黃白相映,食欲大增。父親在吃魚魚時總會用很短的時間吃完,一家人吃着既解暑又解饞的魚魚。那撲鼻的香氣和溫馨的美味中,傾注着愛的味道。

冬天,磨玉米糁子時,母親會收集一些玉米面。做玉米面攪團主要是吃涼的,母親把做好的攪團均勻地攤在案闆上,等冷卻後用菜刀化成正方形塊,收拾在蒸籠裡。第二天早上做好稀飯,把正方形的攪團片切成條狀,盛在碗裡,在大鍋裡像溜馍一樣溜一下。黃色的玉米面攪團條,調上紅辣子醬油醋水水,就着綠色的蔓菁菜,所有的幸福都留在美味裡。

我們後來都長大出去工作了,回家時母親總問我們想吃什麼飯,特别是弟弟一年才回來一次,經過反複讨論,最後決定的答案是攪團。母親便滿心歡喜地去給我們打攪團,父親燒火,我們幫忙做菜湯。我們回憶着以前的有關做攪團的事,我奇怪地問,為什麼以前做攪團時,中間會換面盆,現在一次就把面舀好了。母親感慨地說,以前都是先用黑面,鍋底粘得浪費,一半黑面一半白面,現在日子好了,就全部用白面了。我們笑談着過往的歲月裡借鄰居漏魚盆的故事,祖上留下的瓷瓦材質的漏魚盆最終落在誰家已經不重要了,記憶裡的美好值得懷念。

攪團吃完,鍋底留的鍋巴,母親會在竈膛填一把柴火。鍋巴就會脫落,母親把黃亮的鍋巴撿到盤裡,家裡誰想吃就随便拿起一塊來吃。我們給孩子講這才是真正意義的鍋巴,平時超市買的都是有添加劑的食品,孩子則說這是奶奶特制鍋巴。

我得到了母親的真傳,加之我的領悟,掌握了打攪團的技術。有朋友來家做客吃飯,我最愛展示的就是做攪團。時間長了,朋友也邀請我去給她們教授打攪團。世間美味誘惑很大,用愛做出的飯菜最可口。

攪團,用力攪出了團團圓圓。心是靜的,平淡的生活中也有溫柔。

作者簡介

曹睿娥,筆名不可求思,陝西蒲城人。文學愛好者,蒲城作協會員,擅長散文、詩歌。作品散見雜志網絡平台。

來源:《陝西文譚》微信公衆号