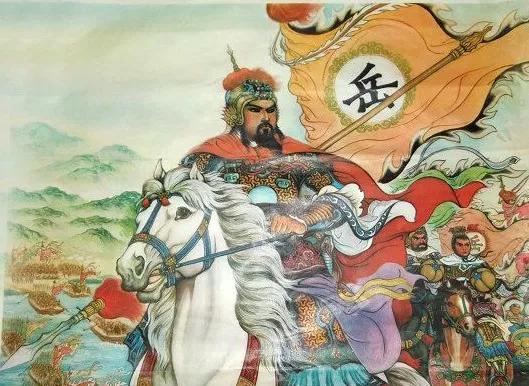

“怒發沖冠,憑欄處、潇潇雨歇。擡望眼,仰天長嘯,壯懷激烈。三十功名塵與土,八千裡路雲和月。莫等閑,白了少年頭,空悲切!靖康恥,猶未雪。臣子恨,何時滅!駕長車,踏破賀蘭山缺。壯志饑餐胡虜肉,笑談渴飲匈奴血。待從頭、收拾舊山河,朝天阙。”

一首《滿江紅》慷慨激昂,飽含了抗金名将嶽飛誓為國家收複失地的淩雲壯志。可惜他壯志未酬身先死,空留遺憾在人間。

嶽飛之死,婦孺百姓皆知,他是被奸臣秦桧所害。後世學者卻衆說紛纭,有人說,嶽飛的冤案中,宋高宗的責任大于秦桧;還有人說,嶽飛對于“精忠報國”的做法是“國”大于“君”,他觸碰了君王的底線,高宗自然容不得他。

若論根源,還是南宋的國力太弱,宋高宗被金朝打怕了,為了求和投降,不管是割地賠款,還是俯首稱臣,亦或是殺害、貶逐金朝看不順眼的忠臣幹将,都無所謂。

而竭力反對“議和”,強烈要求率軍恢複北地的嶽飛,自然成了高宗眼中的障礙,必除之而後快。

滿足了金朝幾乎所有的要求之後,高宗終于等來了他期盼以及的和平,與金簽訂了《紹興和議》。

宋朝曆史上除了這次非常屈辱的《紹興和議》,還與周邊的遼、蒙、女真等政權舉行過無數次的談判,訂立了許多條約,使節交聘之多,外交往來之頻繁,曆史罕見。

之是以有如此的外交往來,是因為10至13世紀,遼、金、蒙古相繼興起并入侵中原,先後與宋形成了勢力均衡的局面。于是外交便成為兩宋維系政權生存與發展的重要手段。

台灣知名曆史學家陶晉生,緻力于宋遼金史和中國史、邊疆史、社會史的研究,造詣頗深。他的新書《宋代外交史》全面梳理了兩宋對遼、金、蒙古開展外交的曆史,詳細叙述了澶淵之盟、紹興和議等重要條約訂立的博弈過程,細緻展示了兩宋彈性運用“和、戰、守”三策,與強大外敵達成和平相處狀态的生存智慧,以及聯金滅遼、聯蒙滅金導緻覆亡的曆史悲劇。

宋與遼之間最重要的合約便是《澶淵誓書》。《澶淵誓書》是宋遼外交關系的基礎。條約締結之後,宋遼兩國皇帝之間是平等的關系,以兄弟相稱。

作為儲存關南地的代價,宋每年向遼支付歲币,作為對方出兵的補償,而不是進貢。

《澶淵誓書》确定了兩國的疆界。承諾雙方百姓均不可越界,兩國的延邊防守措施也不可以增加,以維持和平、免戰的善意。

自此之後,宋遼兩國的交往比較密切。雙方經常進行使節交聘,互賀新年,互賀生辰,贈送禮物,好像真的成為親戚一樣。

《澶淵誓書》,在陶晉生看來,是宋朝統治者出于務實和理性的考慮,以彈性外交與強敵達成的适度的“包容之道”。 為兩國維持了長達120年的和平。

北宋末年,宋違背檀淵之盟,聯金滅遼,不戰而勝,沒有付出就得到了燕京和六州。此時,宋本應向以往對遼一樣維護與金的和平關系,可是宋卻率先容納叛徒,違反合約,給了金出兵的借口。

120年的和平讓宋遼兩國的武力都懈怠松散,有強悍軍隊的金在短短的十年内就打敗了遼,滅亡了北宋,還順便擄走了宋徽宗、宋欽宗做人質。

康王趙構被群臣扶為南宋的第一個皇帝——宋高宗。南宋政權在軍事上、政治上都無法與金抗衡。高宗被金打得到處狼狽逃亡,甚至跑到海上躲了好幾個月。

為了向金求和,做為一國皇帝,高宗也算是卑微到極點了。他親筆題書給金朝元帥,說金人“天命有歸”“天地之間,皆大金之國”,請金人“賜以餘年”,甚至願意做金朝的藩屬小邦。

最終,宋高宗以向金國納貢稱臣為代價,換回了淮河以南半壁江山的統治權。

宋存于外交,也亡于外交。外交的成敗直接影響了宋的政權存亡。宋遼達成的“澶淵模式”維持了長達120年的和平,宋代的兩次外交失誤——聯金滅遼和聯蒙滅金,則直接導緻了北宋和南宋的覆亡。

可見,沒有強大的武力做後盾,再外交上根本沒有話語權。隻有勢力均衡的局面下,才能有平等的外交權。宋代外交的經驗與教訓值得後人深思。@華章同人