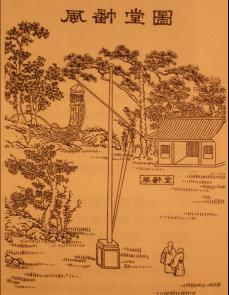

光孝寺風幡 堂圖

唐儀鳳元年(公元676年),六祖慧能離開了隐藏十五六年之久的懷集、四會,來到了廣州法性寺(今光孝寺),遇上印宗法師演講《涅槃經》和風吹佛幡飄動,于是人們争論不休,有說是“風動”,有說是“幡動”,見此情況,六祖慧能便說,“不是風動,也不是幡動,是人們的心在動”。這就是禅宗史上著名的“論辯風幡”的公案故事。

關于六祖慧能在光孝寺“論辯風幡”一事,文獻多有記述,但從記載來看,似乎有幾種情形:

一、六祖慧能來到法性寺,遇上印宗法師講《涅槃經》,并有僧衆對“風幡動”争論不休,于是六祖慧能站出來說不是風動、不是幡動,是心在動。當時衆人一聽,都愕然。如曹溪原本和宗寶本《壇經》所記載:“至廣州法性寺,值印宗法師講《涅槃經》。時有風吹幡動,一僧雲:‘風動’。一僧雲:‘幡動’。議論不已。能進曰:‘不是風動,不是幡動,仁者心動。’一衆駭然。”

二、六祖慧能來到法性寺,遇印宗法師講《涅槃經》,六祖慧能住在僧房裡,傍晚時有風吹動佛幡,有兩位僧人争論不休,于是六祖慧能便對他們說,能否讓我這位俗人說說我的見解,便說“不是風動不是幡動是人的心在動”。印宗法師聽到慧能之說,非常驚訝,第二天便請慧能到房裡,詢問風幡的道理,六祖慧能如實告之。如《景德傳燈錄》和《五燈會元》所記載:“屆南海,遇印宗法師于法性寺講《涅槃經》,師寓止廊庑間。暮夜風揚刹幡,聞二僧對論,一雲幡動,一雲風動,往複酬答,未曾契理。師曰:‘可容俗流辄預高論否?直以風幡非動,動自心耳。’印宗竊聆此語,竦然異之。翊日邀師入室,征風幡之義,師具以理告。”

三、印宗法師得知慧能到來時,便出門迎接,并周緻安排。有一日,印宗法師講《涅槃經》遇風吹幡動,印宗問衆人是風動還是幡動,衆人争論不休,最後請印宗法師來判斷,而印宗法師也不能判斷,于是請教慧能,慧能就說“不是風動不是幡動是人的心動”。如《祖堂集》所記載:至儀鳳元年正月八日,南海縣制旨寺遇印宗。印宗出寺迎接,歸寺裡安下。……有一日,正講經,風雨猛動,見其幡動,法師問衆:“風動也?幡動也?”一個雲風動,一個雲幡動,各自相争,就講主證明。講主斷不得,卻請行者斷。行者雲:“不是風動,不是幡動。”講主雲:“是什麼物動?”行者雲:“仁者自心動。”

四、印宗法師經常要門人讨論佛法義理。時值正月十五元宵節,因而懸挂佛幡(其他日子可能卻不一定懸挂),衆人夜間議論風幡之義(屬集體讨論),印宗法師則在走廊上聽他們議論。先後有四人發表了意見,争論不休,慧能則大聲地說,是人者心動。印宗法師聽到慧能的話,第二天講經将結束時,則問衆人,昨晚在房間議論風幡之義,最後一位發言者是誰,此人一定是得到了大師的教誨。有人說,是新州行者盧慧能,印宗法師就請慧能到房裡。如《曹溪大師傳》的記載:(印宗)法師每勸門人商量論義。時囑正月十五日懸幡。諸人夜論幡義。法師廊下隔壁而聽。初論幡者:“幡是無情,因風而動”。第二人難言:“風幡俱是無情,如何得動?”第三人:“因緣和合故動。”第四人言:“幡不動,風自動耳”。衆人争論,喧喧不止。能大師高聲止諸人曰:“幡無如餘種動,所言動者,人者心自動耳”。印宗法師聞已,至明日講次,欲畢,問大衆曰:“昨夜某房論義,在後者是誰?此人必禀承好師匠”。中有同房人雲:“是新州盧行者”。法師雲:“請行者過房”。能遂過房。

以上就是各種文獻記載關于六祖慧能在光孝寺論辯風幡的過程,今光孝寺有風幡堂,就是為紀念六祖慧能“論辯風幡”而設,由唐印宗法師建。